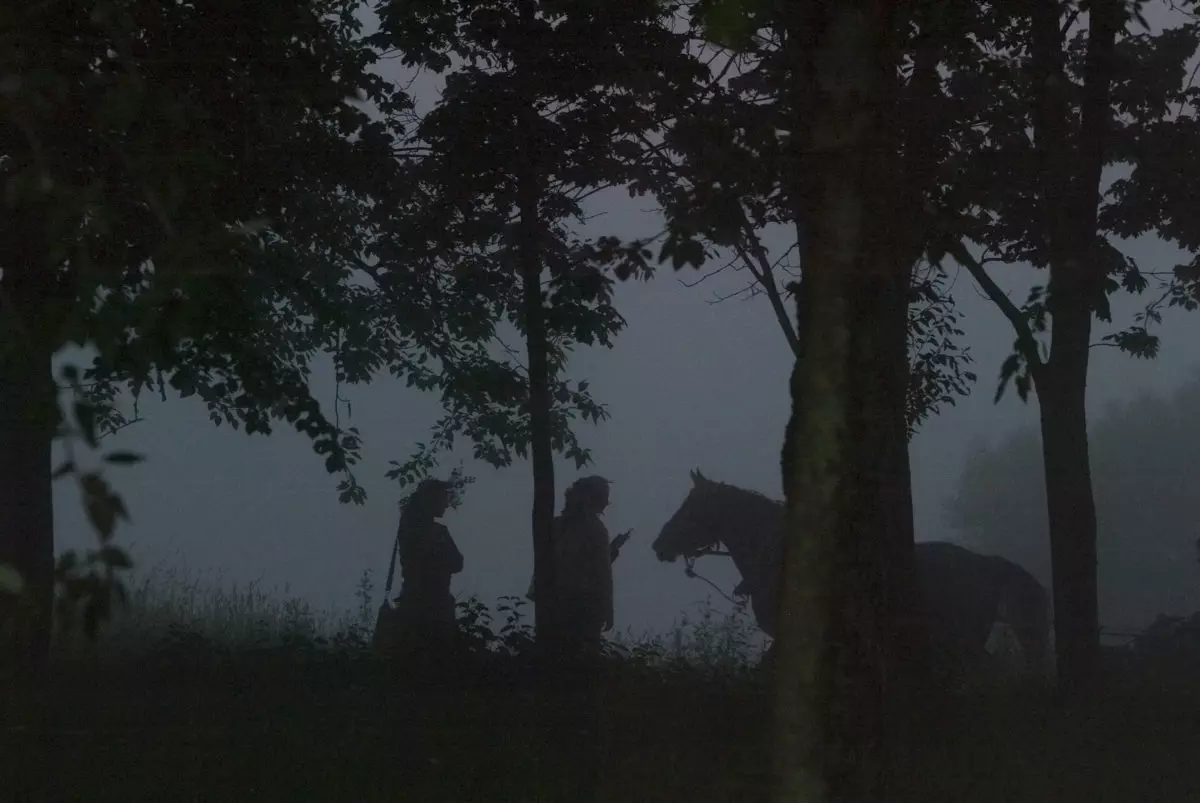

Von Sumpfgeistern und Waldwesen

Belarussische Mythologie

Belarus ist eine geheimnisvolle Welt. Nicht nur, weil die Historie und Kultur der Belarussen hierzulande immer noch wenig bekannt sind. In den Legenden, die sich um Sümpfe, Wälder, Herrenhäuser und Schlösser des alten Belarus ranken, tummeln sich Götter, Dämonen, Hexen und andere märchenhafte Wesen. Archaische Rituale, uralter Aberglaube und heidnische Symbolik haben sich über die Jahrhunderte mit christlichen Glaubensvorstellungen vermengt und bis heute erhalten.

In diesem Special werfen wir ein wenig Licht auf diese magische Welt – mit einer Einführung von der Wissenschaftlerin Tatsiana Valodzina. Dazu zeigen wir Illustrationen aus der künstlerischen Arbeit von Valery Slauk, der sich mit den mystischen Wesen seiner Heimat beschäftigt. Und genau von diesen stellen wir zunächst einige ganz besondere Exemplare vor. Mit ihnen tauchen wir ein in eine Welt, die von Aberglauben, Fantasie, aber auch von einem durchaus pragmatischen Realitätsverständnis geprägt ist.

Walassen | Валасень

Der listige Juckler und Kratzler

Wenn die Nacht das kleine Holzhaus flutet, nur der silberne Mond etwas Licht durch das Küchenfenster wirft, und alle schlafen, geht der Walassen (dt. der Haarige, von belarussisch: wolas, Haar) um: ein kleines Wesen mit langen, dunklen Haaren, Fell am gedrungenen Körper, sieben Fingern und Zehen mit langen Nägeln. Er nähert sich den Schlafenden, kitzelt sie an der Nase oder streicht mit seinen Nägeln über deren Gesichter. Man wacht kurz auf, kratzt sich, rümpft die Nase, schläft wieder ein. Dann schleicht der Walassen zu den Kindern, summt ihnen in die kleinen Ohren, kitzelt ihre Füße, sodass sie verschreckt aufwachen, sich mit müdem Kopf die Augen reiben. Da war doch was? Nichts zu sehen. Nichts zu hören.

Der Walassen, an den vor allem die Menschen in der Region von Wileika nordwestlich von Minsk glaubten, ist ein typischer Hausgeist in der belarussischen Mythologie. Keiner, der sonderlich angsteinflößend ist, eher harmlos und in gewisser Weise: nützlich, um Ängste abzubauen beziehungsweise zu sublimieren. Mit ihm erklärte man sich das, was sich die Menschen auf dem Land in früheren Zeiten nur schwerlich erklären konnten: So beispielsweise auch, wenn Frauen von Lust und Leidenschaft ergriffen wurden. Auch dafür machte man den Walassen verantwortlich, wenn er sich mit seinem rumpfigen, felligen Körper im Schlaf auf die Frauen legte oder mit seinen langen Fingern die Brüste berührte. Archaische Sexualkunde auf Belarussisch quasi.

Apiwen | Апівень

Der faustische Verführer

„Schon wieder zu viel getrunken. Wer treibt denn nun die Kühe auf die Weide? Wer heizt den Ofen an? Wer hackt das Holz? Und das mitten in der Woche.“ Die Bäuerin hat ihre schweren Arme in die Hüften gestützt und schüttelt ihren großen, runden Kopf. Den Blick, ja, diesen Blick kennt Paulik nur zu gut. Der wiederum sitzt am Tisch, sein Kopf ist schwer wie sieben Schweine. Er spürt, wie die Schwere, die sich zwischen den Ohren befindet, ihn langsam Richtung Tischholz zieht. Am liebsten würde er sich wieder hinlegen. Aber was für ein Theater würde es dann geben? „Eigentlich“, beginnt er zu stammeln. „Eigentlich wollte ich gar nicht so viel trinken.“ Der Blick seiner Frau wird feuriger. „Wirklich nicht. Aber das war wie verhext. Da hat mich jemand die ganze Zeit gestoßen und in meinem Kopf geredet: ,Los trink noch einen. Dir macht es doch auch Spaß. Man muss sich doch mal gehen lassen dürfen.‘ Ich konnte einfach nicht widerstehen, Frau! Glaub mir. Den anderen ging es auch so.“ Für Paulik ist klar, wer für das unverhoffte Gelage verantwortlich war: Apiwen.

Apiwen gehört ebenfalls zu den Geistern, die Haus und Hof bewohnen und den Belarussen das Leben nicht unbedingt leichter machen. Er ist eine Art Kobold, von kleiner Gestalt, mit dürren Armen und Beinen, ein kleiner Teufel eben. Sein Wirkungsrevier sind Feiern und Feste, bei denen er dafür sorgt, dass es richtig zur Sache geht und möglichst viel getrunken wird, auch von denen, die normalerweise nicht so tief ins Gläschen schauen. Über denjenigen, der trotz der Verwünschungen des Apiwen nicht betrunken wird, sagt man entsprechend: „Du trinkst wie Apiwen.“ Richtigen Spaß hat der Geist, wenn sich die Leute im Suff um Kopf und Kragen reden, wenn sie von den Hockern fallen und lallend an der Tischkante hängen. Apiwen ist also mehr als nur ein Geist, der den Alkohol einflößt. Er sorgt dafür, dass es einen Schuldigen gibt, wenn der Haussegen schief hängt, was wiederum die familiären Bande entlastet – zumindest bis zu einem gewissen Grad.

Jounik | Eўнік

Der arbeitsame Feuerspezialist

„Tolik“, rief der Vater aus und wandte sich zu seinem kleinen Sohn, der ihn mit großen Augen anstarrte. „Schau, das Feuer im Ofen, es brennt sehr gut. So können die Getreidegarben gut trocknen.“ Tolik nickte und schaute in die grelle Glut, die sein junges Gesicht in einem schönen Orange erscheinen ließ. Irgendwann würde Tolik den Hof seines Vater übernehmen. Deswegen sollte er jetzt schon alles lernen, damit auch aus ihm ein guter Bauer wird. „Und weißt du, warum das Feuer so gut brennt?“ Tolik starrte seinen Vater fragend an und zeigte dann auf die Scheite neben dem Ofen. „Holz, Holz“, stammelte er. „Ja, ganz richtig. Kluges Bürschchen!“ Die Augen des Vaters strahlten vor Stolz. Dann griff er in den Korb, den ihm die Frau mitgegeben hatte, und holte Bliny hervor, dazu ein Stück Speck und etwas Brot. Er nahm das Leinentuch, breitete es vor dem Ofen aus und platzierte darauf all die guten Sachen. „Und auch das hilft, damit das Feuer gut brennt. Das ist für Jounik. Das ist ein fleißiger Geist, ein kleiner Arbeiter, der sich um das Feuer im Stall kümmert.“ „Jounik“, ruft Tolik immer wieder. „Jounik! Jounik!“

Sehen kann man ihn nicht diesen arbeitsamen und scheuen Geist, der im Stall lebt, wo eben das geerntete Getreide getrocknet wird. Manche sagen, Jounik habe Augen, die wie die Glut des Feuers leuchten, er sei vor lauter Ruß ganz schwarz und gleiche einer amorphen Masse, die durch den dunklen, staubigen Raum wabert. Es sei unbedingt wichtig, so heißt es in den Legenden, Jounik zu ehren, ihn mit kleinen Geschenken bei Laune zu halten, damit er seine Arbeit verrichten kann. Verärgern sollte man ihn auf keinen Fall. Denn dann kann er so teuflisch und hitzköpfig werden, dass am Ende der Stall in Flammen aufgeht.

Tanz mit den Geistern

Frühjahr 2020. Bedrohlich schreitet das Coronavirus über den Planeten, ein Impfstoff ist nicht in Sicht, Europa versinkt vielerorts im Lockdown. Doch am Stadtrand von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, wo in den höchsten Amtsstuben die Pandemie noch gar nicht als Gefahr anerkannt wurde, aber bereits die ersten Todesopfer zu beklagen sind, bindet jemand ein rituelles Tuch an einen Stein: Der Stein trägt den seltsamen, aber unmissverständlichen Namen Dsed (dt. Großvater, Ahn). Das Tuch – genannt Ruschnik – ist eindeutig neu, wie gerade erst gewebt. In den folgenden Tagen werden Pralinen, Gebäck und bunte Bänder zu dem Stein gebracht. Die laute Großstadt nimmt das archaische Ritual wie selbstverständlich hin, die ewig eilenden Städter wundern sich nicht wirklich darüber. Du denkst dir: ein Opfer für einen Stein, du denkst, vielleicht ein ganz gewöhnlicher Ruschnik, du denkst, Heidentum, na und, schließlich sind selbst die pompösesten Volksfeste, die die Regierung veranstaltet, ja auch Feste, die in uralten Ritualen wurzeln: Dashynki und Kupalle.

Hier manifestiert sich eine Aufmerksamkeit für traditionelle bäuerliche Kultur, was einerseits selbstdarstellerisch und äußerlich wirken kann, andererseits zutiefst intim ist und mitunter auf verborgenen archaischen Wurzeln fußt. Dahinter verbirgt sich ein ordentlicher Batzen Mythologie. Mythologie jedoch nicht im Sinne der Huldigung irgendeines Götterpantheons oder blutiger Opfer, sondern im Sinne eines weltanschaulichen Systems und einer tiefschichtigen Lebensgrundlage.

Also sprechen wir mehr über die Mythologie der Belarussen. Eines Volkes, das sich in seiner ganzen jahrhundertelangen Geschichte nicht immer klar war über seine Identität und die Unterschiede zu den benachbarten Völkern – „Wir sind keine Russen, wir sind keine Polen, wir sind Hiesige (tuteischyja)“. Und trotz allem hat es seine Originalität bewahrt und eine erstaunliche Welt enthüllt, was Reichtum, Mystik und die organische Einbindung in die Natur angeht.

Lange Zeit hatten die Belarussen nicht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer eigenen Staatlichkeit und, als bäuerliche Nation, in der hochkulturellen Kunst zu verwirklichen. Daher entfalteten die Belarussen – im europäischen Kontext betrachtet – ihr spirituelles, ästhetisches und künstlerisches Potential in einer der reichsten, von vorchristlichen Vorstellungen durchtränkten Folklorekulturen. Das Christentum auf belarussischem Gebiet wurde mit der Christianisierung der Rus unter dem Kiewer Großfürsten Wladmir allmählich und friedlich übernommen , wodurch sich die heidnischen Grundlagen und die christlichen Postulate im Bewusstsein der Bevölkerung hervorragend vertrugen. Was heißt hier vertrugen? Auch heute noch freut sich die ältere Generation einerseits über die Möglichkeit, die nach der atheistischen Sowjetzeit wiedereröffneten Kirchen besuchen zu können, lässt aber andererseits eine Reihe von Krankheiten beim Wunderheiler behandeln oder gedenkt der Ahnen mit einem üppigen Mahl direkt an ihrem Grab.

Vergöttlichte Natur

Es ist schwierig, genau festzustellen, welche Götter unsere Ahnen vor tausend Jahren verehrten. Wir haben keine schriftlichen Quellen oder andere zuverlässige Fakten, nur archäologische Funde. Doch sogar Funde aus dem 21. Jahrhundert liefern uns eine Vielzahl von Beispielen für die Anbetung heiliger Steine, von Wasserquellen und Bäumen, die die Sakralisierung der Natur als Grundlage der Religiosität des Volkes belegen.

Und dass die früheren höchsten Götter Perun und Veles schon lange von ihrem Sockel herabgestiegen sind, oder vielleicht nie auf einem standen, ist kein Beweis dafür, dass die Belarussen keine Götter brauchen. Sie brauchen sie, sehr sogar, doch war es für sie realer, Erde und Sonne, Mond und Sterne, Feuer und Wasser anzubeten. Dem belarussischen Ackerbauern war das einleuchtender und lebensnaher. Selbst nach der Übernahme des Christentums herrschte nicht die Vorstellung vom höchsten Gott als gestrengem und mitunter rachsüchtigem Mann auf dem Himmelsthron vor wie bei anderen Völkern, sondern die eines kleinen ergrauten Alten im Leinenhemd. Der zog mit Säcklein über der Schulter über das Land, arbeitend und Ordnung schaffend, und half dabei auch Waisen und Armen. Und wenn man nach hohen weiblichen Gottheiten sucht, wird man bei den Belarussen ebenso fündig: mit der ureigenen Göttin Mutter und Mutter Erde.

Schauen wir dagegen doch mal auf die Pantheons der alten Griechen, Römer oder auch der germanischen Völker: überall majestätische, reiche und kriegerische Persönlichkeiten, in goldenen Streitwagen und furchteinflößenden Rüstungen. Doch wo ist das Pantheon des Belarussen? Wir finden weder Texte von Himmelsbewohnern, noch erfahren wir von Intrigen und Intimitäten der Götter, wie es in der klassischen Mythologie der Fall ist. Das Epos der Belarussen, in dem Gott sein Gefolge versammelt, Verantwortlichkeiten verteilt und die Ordnung hütet, beschreibt in Hunderten Texten ein eigenes, verständliches und dem Bauern so nötiges Pantheon: Die Heiligen erledigen einer nach dem anderen bekannte und notwendige Aufgaben im Jahreslauf: Der Heilige Alexej treibt das Eis auf den Flüssen auseinander, der Heilige Juri macht das Land urbar, die Heilige Warwara näht ein Hemd. Von dieser heiligen Gemeinschaft hängen die Ernte, die Familieneintracht und schlussendlich die kosmische Ordnung ab.

Von Recken und Drachen

Die Mythologien der europäischen Nachbarn sind voll von Erzählungen von Eroberern, Siegern, Schlachten und Duellen. Die Belarussen hingegen meiden geflissentlich Beschreibungen von Blutvergießen, Siegen, Enthauptungen und Kriegsgeschrei (vielleicht tun sie das ja auch im richtigen Leben? … nur verteidigen, niemals angreifen …). Das folkloristische Schaffen der Belarussen ist von einem Imperativ durchdrungen: Leg dich nicht überstürzt mit dem Bösen an, tu Gutes (wie eben im Sprichwort Während du das Böse bekämpfst, vergeht das Gute).

Während du das Böse bekämpfst, vergeht das Gute

Doch ganz ohne Blutvergießen kommt auch die belarussische Mythenwelt nicht aus: Denn die beliebtesten, elaboriertesten und in vielen Varianten bekannten Märchen handeln von Recken, riesenhaften Menschen, die aber nicht mit fremden Invasoren kämpfen, sondern den Drachen besiegen, der ihre Erde unterjocht hat. Das Sujet ist simpel: Ein Drache erscheint, zwingt die Bewohner zu Unterordnung und Opfern in Form von jungen Frauen. Besiegen kann ihn nur ein Recke, der von einer Bäuerin auf wundersame Weise empfangen wurde – durch eine verschluckte Erbse, eine verspeiste Fischgräte oder einen Windhauch. Hilfe wird dem Recken nicht durch ängstliche Bauern oder vorlaute Kaufleute zuteil, sondern durch die Natur: in personifizierter Gestalt von Wind, Sonne oder Eiche. Und wie optimistisch das klingt: Im Märchen besiegt der Recke den Drachen unbedingt! Mal schlägt er ihm drei, mal neun, mal zwölf Köpfe ab.

Die belarussische Mythologie ist vorrangig jedoch nicht eine Welt der Götter und auch nicht der Dämonen, sie ist eine Welt der Geister. Die Beseeltheit der ganzen Umgebung, nicht nur die Belebtheit, sondern auch das Bestreben, mit allem Kontakt aufzunehmen und in den Dialog zu treten – das ist die Besonderheit der belarussischen Weltanschauung.

Verhandeln statt Kämpfen. Liegen nicht darin die Wurzeln der friedlichen Proteste 2020/21 ? Das Bemühen um ein Aushandeln und das geduldige Ertragen. Was wäre schon dabei gewesen, den bösen Waldgeistern und den heimtückischen Sumpf- und Wassergeistern die Köpfe abzuschlagen, aber nein, der Belarusse brachte ihnen – so erzählen es die Märchen und Legenden –, sorgfältig in ein frisches Tuch gewickelt, sein letztes Stückchen Brot, verbeugte sich mal um mal und trug seine Bitte vor, versuchte zu verhandeln. Es ist bekannt, dass die Belarussen mit dieser Geste auch häufig Invasoren empfangen haben. Sogar der Werwolf tat dem Belarussen leid, weil der arme Kerl womöglich nicht aus freien Stücken, sondern durch einen bösen Zauber den Wolfspelz trug. Nur dem Wupyr , der als Toter im Grab liegt, konnte er den Kopf abschlagen. Da ging der Belarusse hin, machte den Sargdeckel auf, schlug dem Blutsauger den Kopf ab und rammte einen Espenholzpfahl in den Grabhügel.

Von Farnblüten und Schlangenkönigen

Schauen wir uns die belarussische Mythologie aus Sicht ihrer Schöpfer an, dann offenbart sich das Bestreben, die eigene Welt auf alles rundherum auszuweiten, die gesamte Umgebung mit besonderen Wesen zu bevölkern, die niemals Dämonen oder Teufel genannt werden. Im Gegenteil – sie sind Herrschaften, genau wie die Menschen. Diese Herrengeister teilen den Raum in persönliche Besitz- und Verantwortungsbereiche auf und werden nach diesen benannt: Feldgeister, Hofgeister, Waldgeister, Hausgeister. Bis zum heutigen Tag begegnet man ihnen mit größter Hochachtung, legt ihnen Geschenke hin, trifft Vereinbarungen und grüßt sich mit dreifachem Kuss. Und ja, an Ostern, dem höchsten christlichen Feiertag, grüßt man sich „Christus ist auferstanden!“ „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ – dann trägt man ein gefärbtes Ei in den Wald .

Im östlichen Grenzgebiet von Belarus glaubte man beispielsweise an den Beschützer der Felder, der bei der Kornernte im August einen schmalen Pfad durch das ganze Feld hinterlässt. Ein symbolischer Pfad! Denn die Welt der Menschen trennt von der Welt der Geister keine räumliche, sondern eine mentale Grenze. Mensch und Geist pflegen den Kontakt nach den Gesetzen der zwischenweltlichen Beziehungen genauso wie nach den Regeln des menschlichen Zusammenlebens.

Der meist friedvolle, naturverbundene Charakter der belarussischen mythologischen Gestalten findet sich in den typischsten Motiven und Handlungen wieder. In den Dörfern erzählt man die wundersamsten Geschichten von der Farnblüte , die dem Glückspilz die Gabe verleiht, die Sprache der Natur zu verstehen (und nicht etwa materiellen Reichtum, wie es heutzutage manchmal in Nacherzählungen heißt), von der Krone des Schlangenkönigs , die dieser mit einem verirrten Wanderer teilt, von der unendlichen Leinenrolle, die der unsichtbare Geist (Dabrachoshy) der barmherzigen Bauersfrau schenkt, die sein Kind in ihr letztes Tuch gewickelt hat. In den Märchen siegt meistens das Waisenkind, das Mitleid mit dem Mäuslein hat, Väterchen Frost zu Diensten ist oder die Kuh bedauert und sie Mütterchen ruft. Die Motive stammen überwiegend aus dem Alltag, es werden normale Menschen und ihre Großtaten beschrieben (die zu ihrer Lebensart gehören) – nämlich Gutes zu tun.

Natürlich bedeutet das keinesfalls, dass die Belarussen keine Vorstellung vom Teufel haben. Die haben sie durchaus. Doch auch die Teufel sind in den belarussischen Sagen eher schelmisch als arglistig. Sie verwandeln sich in einen schönen Schafbock und springen dem Reisenden auf den Wagen, oder sie führen in Gestalt eines Herrn in schwarzem Umhang mit goldenen Knöpfen einen betrunkenen Bauern in den Sumpf, oder sie schauen bei einem Fest der Mädchen vorbei und tanzen so schneidig, dass nur die aus den Hosenbeinen hervorblitzenden Hufe sie verraten. Die Figur des in Versuchung führenden Teufels kam erst viel später auf, und zwar im Kontext der christlichen Ideologie.

In den Aufzeichnungen der letzten Jahrhunderte haben sich diese zwei Bereiche – der heidnische und der christliche – so stark vermischt, dass man sie nicht mehr einfach so voneinander trennen kann. Muss man auch gar nicht. Man hört zum Beispiel von den Dabrachoshyja, Menschen, die genauso sind wie wir, nur kann man sie nicht sehen oder nur sehr selten. Unsichtbar wurden sie aufgrund einer verfänglichen Lage: Adam und Eva hatten viele Kinder bekommen, schämten sich aber vor Gott für diese Aktivität. Also versteckten sie einige der Kinder – und die wurden, genau das: unsichtbar.

Jeder soll arbeiten – das ist die eiserne Regel der Belarussen, die selbst bei Geistern keine Ausnahmen kennt

Augenfällig ist (auch), dass die belarussischen Geister stets eine Beschäftigung haben. Natürlich treiben sie gern ihren Unfug mit Menschen und ziehen sie in ihren Bann, doch ihre Pflichten gehen vor. Selbst die Nixe Rusalka, die übrigens gar keinen Fischschwanz hat, ist der Geist der Pflanzen, der Äcker und Wälder. In manchen Gegenden sind die Nixen schöne junge Mädchen mit langem, offenem Haar, anderswo sind es hässliche Alte, doch egal wie sie aussehen, schützen sie die jungen Pflanzentriebe oder schaukeln an Birkenzweigen. In Polesien ist der Glaube an die Eiserne Frau verbreitet, die sich im Roggen versteckt und mit ihren riesigen Brüsten jeden ersticken kann, der vor der Erntezeit ihr Terrain betritt. Und auch Gespenster tun nicht nur auf Friedhöfen, sondern auch an Wegkreuzungen, in verlassenen Anwesen oder gar in Kirchenhöfen beflissen ihren Dienst und erschrecken nur den, der zur falschen Zeit am falschen Ort auftaucht. Jeder soll arbeiten – das ist die eiserne Regel der Belarussen, die selbst bei Geistern keine Ausnahmen kennt.

Das Jenseits ist überall

Die totale Beseeltheit von allem, was existiert, verschwand auch mit der Annahme des Christentums nicht. Im Gegenteil, die Verbreitung des neuen Glaubens stützte sich zu einem gewissen Grad auf die alte Überzeugung, dass die Welt nicht nur das ist, was wir sehen. Das Jenseits ist im Verständnis unserer Vorfahren alles, was wir nicht mit unseren Sinnen sehen, wahrnehmen, fühlen können. Selbst die Toten, so glaubte man, verschwinden nicht vollständig, sondern treten nur hinter die Linie des für uns Sichtbaren.

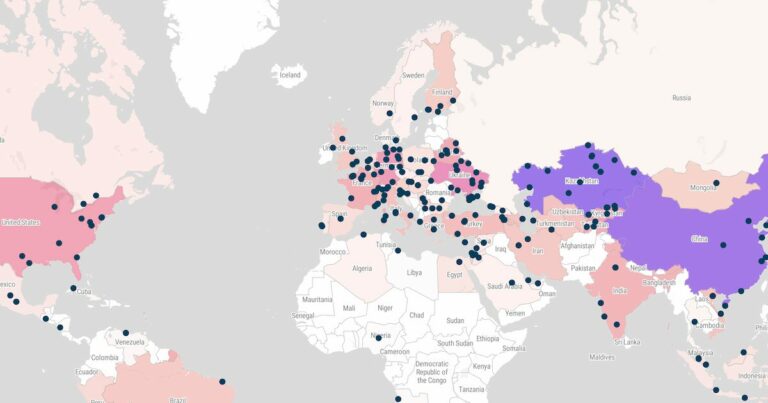

Das Jenseits gehört für den Belarussen ebenso zur Realität wie das Diesseits. Mehr noch, Erfolg und Schicksal eines jeden Erdenbürgers hängen ganz direkt vom spirituellen Kontakt mit den Bewohnern und Vertretern des Jenseits ab. In gewissem Sinne ist die gesamte traditionelle Kultur auf die Perspektive des Jenseits ausgerichtet. Fast bei jedem Fest, ob in landwirtschaftlichen oder familiären Jahreskreisen, gibt es eine Anrufung der Ahnen und sogar ein spezielles, streng geregeltes Treffen an der unsichtbaren Linie, die die Welt der Lebenden von der der Nichtlebenden trennt. Keines unserer Nachbarländer reserviert so viele Feiertage für die Huldigung der Vorfahren. Darunter Dsjady (Allerheiligen) und Radauniza (Totengedenktag), letzterer seit einigen Jahren auch ein gesetzlicher Feiertag, an dem die Belarussen zu den Gräbern fahren und gedenken. In einigen Regionen wird sogar direkt auf dem Friedhof gespeist, in der festen Überzeugung, dass die verstorbenen Verwandten an diesem Mahl teilhaben.

Kehren wir zu unserem Stein Dsed zurück, an dem Schutz vor dem Coronavirus gesucht wurde. Dieser Stein ist das zentrale Heiligtum einer heidnischen Kultstätte, die noch vor hundert Jahren aktiv genutzt wurde. Minsk ist vielleicht die einzige europäische Hauptstadt, die sich im 20. Jahrhundert einer heidnischen Kultstätte rühmen kann. Und obwohl der Gebetsraum an diesem Stein schon lange nicht mehr existiert, haben die Menschen ihn nicht vergessen und besuchen den heiligen Stein nach wie vor. Zum Beispiel mit einem traditionellen Ruschnik, und nicht ohne vorher auf der Ringautobahn die Stadt umrundet zu haben. So, wie sie vor nicht allzu langer Zeit das Dorf umrundet haben, wenn Pest, Krieg, Kollektivierung oder Dürre wüteten. Wenn die Bevölkerung ihre Kräfte sammelte und – vor allen Dingen – ihren Geist und ihren Wunsch, dem Leid endlich ein Ende zu setzen.

Literatur

- Mifalohija belarusaŭ. Ėncykladpedyčny sloŭnik, Minsk 2011

- The Enchanted World — Belarusian Encyclopedia named after Petrus Brovka, Minsk 2012

Idee, Konzeption und Redaktion: Ingo Petz

Gestaltung: Daniel Marcus

Illustrationen und Titelbild: Valery Slauk

Einführungstext: Tatsiana Valodzina

Porträttexte: Ingo Petz

Übersetzung: Tina Wünschmann

Lektorat: Friederike Meltendorf und Ruth Altenhofer

Redaktionelle Mitarbeit: Mandy Ganske-Zapf

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)