Mythos 1990er Jahre

Beginnen wir mit einem Allgemeinplatz: Der Mythos ist ein Zugang zur Wirklichkeit, der diese mit verallgemeinernden Symbolen, handelnden Figuren, einer kontinuierlichen Handlung, inhaltlicher Abgeschlossenheit und Zielgerichtetheit versieht. Man kann ihn kritisieren, wie es schon Parmenides in der Metaphysik der Antike und später die europäischen Philosophen taten. Oder man kann ihn aufwerten, wie etwa die deutschen Romantiker, die im Mythos die Möglichkeit eines poetischen, sprich unmittelbaren, Zugangs zur Welt sahen – im Gegensatz zu jenem, den die Wissenschaft bot. Man kann in ihm ein „falsches Bewusstsein“ (Marx) sehen oder ein Werkzeug des „Sprachraubs“ (Barthes), oder ein Element des „angeborenen Gedächtnisses“ (Freud), oder ein Instrument „zur Aufhebung logischer Widersprüche“ (Lévi-Strauss). Die Liste der Zugänge zum Mythos ist lang. Doch unabhängig davon, was man als das Prinzip des Mythos setzt, geht es stets um eine Dominanz des Symbolischen über etwas, das sich anderen Formen der Kontrolle zu entziehen scheint.

Das Bedürfnis nach dem strukturierenden und allgemeinverbindlichen Potenzial des Mythos ist umso größer, je stärker eine Gesellschaft in soziale, wirtschaftliche und politische Turbulenzen gerät. Die Filter des Mythos verwandeln unklaren Lärm in eine Botschaft, entziffern ein groteskes Ornament als eine Geheimschrift, lassen in einem zufälligen Klecks ein Bild erkennen, und eine Ganzheit in etwas sehen, wo es keine gibt. Der Mythos bringt Ordnung in die Wahrnehmung der Welt, wenn auch nur dadurch, dass er diese Welt als eine der Ordnung beraubte definiert.

Genau diese ordnende Funktion hatte auch der Mythos der 1990er Jahre, der sich gleich zu Beginn einer neuen politischen Epoche herausbildete, die sich Einheit und Stabilität auf die Fahnen geschrieben hatte. Passenderweise ließ sich unter die Neunziger als eine in sich geschlossene politische Monade recht einfach ein Schlussstrich ziehen, weil diese historische Phase in der Tat nahezu perfekt in ein Jahrzehnt passte: Sie begann mit dem Zerfall der Sowjetunion und endete mit Jelzins Neujahrsansprache (31. Dezember 1999), in der er seinen Rücktritt als Präsident der Russischen Föderation bekannt gab. Die Worte „Ich bin müde, ich gehe“, die Millionen Menschen, die diese Rede hörten, im Gedächtnis geblieben sind – die Jelzin jedoch nicht gesagt hat, wie die erhaltenen Aufnahmen beweisen – wirken im Nachhinein wie ein Abschiedsgruß eben dieses Jahrzehnts, gesprochen mit der knarzenden Stimme des russischen Präsidenten, die zum Ende dieser Dekade an eine vom Rekorder gefressene Kassette denken ließ. Da haben wir wieder ein Beispiel für das unauffällige, und doch unerschütterliche Wirken des Mythos, der für die Vollständigkeit des Bildes die nötigen Details hinzufügt.

Das neue Zeitalter war besessen von den Ideen der Ordnung, der Hierarchie und des einheitlichen Ursprungs. Ihre politische Sprache brachte Metaphern hervor, die dafür symptomatisch waren: „einiges Russland“, „gelenkte Demokratie“, „Machtvertikale“, „Zentralisierung“, „Gleichabständigkeit der Oligarchen “, „Konsolidierung der Eliten“. Die inspirierende Neuheit dieser positiven Losungen sollte vor dem Hintergrund der finsteren, jüngsten Vergangenheit umso heller leuchten. Das Problem war nur, dass sich außer dem Präsidenten nichts geändert hatte, und selbst der wurde vom alten Präsidenten als sein „Nachfolger“ benannt, sprich als sein Erbe. Umso wichtiger war es, diese Nachfolge als einen Bruch darzustellen. Das Jahrzehnt, das glücklicherweise gerade endete, erleichterte dieses Vorhaben. Man konnte sich von der eigenen Herkunft lossagen, den eigenen Schatten zum Feind erklären und ihn als Gegenspieler in die Vergangenheit befördern.

Die Theaterrequisiten, mit denen diese Figur ausgestattet wurde, und die für sie vorgesehene Bühne, sind uns allen wohlbekannt: die himbeerfarbenen Zweireiher der „wilden Neunziger“ , die Mercedes-Benz 600 aus Sankt Petersburg – Stadt der Banditen, die kriminellen Banden verschiedener Ethnien, die „den feudalen Zerfall“ der politischen Souveränität symbolisieren sollten, der demonstrative Konsum der „neureichen Russen“ vor dem Hintergrund der verarmten Massen, die soziale Verantwortungslosigkeit der „Demokraten“ („Tschubais ist an allem Schuld!“ , wie es in einem beliebten Meme hieß, das den Eliten durchaus in die Hände spielte, um die Unzufriedenheit mit der Regierung an eine konkrete Person zu binden, die sich in eine mythische Metapher verwandelt hatte). Selbstverständlich mussten diese Requisiten wiedererkennbar sein, sonst hätten sie nicht als gesellschaftlich anerkannte mythische Erzählung funktioniert – eine Erzählung, die etwas mit stilistischer Ganzheit und historischer Abgeschlossenheit versah, was de facto weiter existierte, bloß mit anderer Kleidung und Dekoration.

Sankt Petersburg wurde von den russischen Medien bereits Ende der 1990er Jahre zur kriminellen Hauptstadt Russlands erklärt. Auf diese Weise erlangte all die negative Energie, die in der Gesellschaft durch den gesunkenen Lebensstandard, die plötzliche soziale Schere, alltägliche Gewalt, korrupte Beamte und vieles mehr ihren eigenen Chronotopos – ihre eigene Zeit und Raum. Sankt Petersburg – Stadt der Banditen wurde zu einer der erfolgreichsten Fernsehserien (der Dreh begann Ende der Neunziger, die Ausstrahlung erfolgte im Mai 2000 beim Sender NTW ), sie kondensierte die Realien der Neunziger zu einem ganzheitlichen Zeitgemälde und verortete sie dort, wo gerade der Machtwechsel stattgefunden hatte. Das erschaffene Bild der „wilden Neunziger“ war psychologisch nah, aber ästhetisch verfremdet. Nachdem Putin und sein Petersburger Team sich endgültig in Moskau durchgesetzt hatten, wurde Petersburg, die Hauptstadt der Kriminalität, neu definiert als „Hauptstadt der kriminellen Neunziger“. Die Gegebenheiten des Ortes („Russland“) wurden nun in der Vergangenheitsform beschrieben („Neunziger“), und waren damit Geschichte.

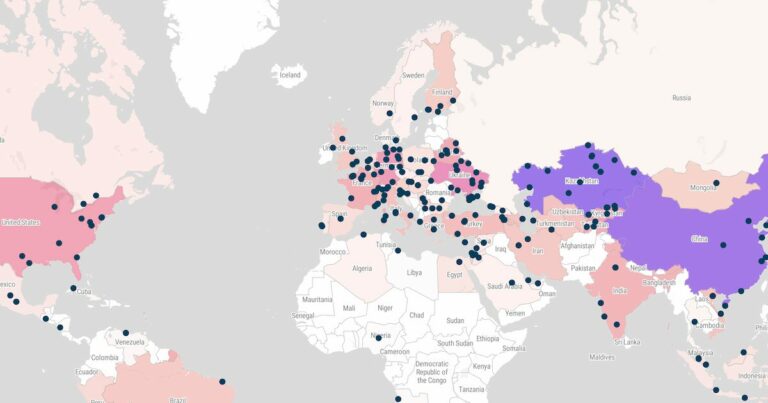

Es war notwendig, die 1990er Jahre gerade in dieser Form zu erfinden, wie es die Polittechnologen und eine für die Bedürfnisse der Zeit sensible Massenkultur der 2000er Jahre taten, um nicht mit ihnen zu verschwinden. Die kriminellen Praktiken und die Verflechtungen von Regierungsmitgliedern mit der Privatwirtschaft, die aus der Privatisierung von Staatseigentum erwachsen waren, waren mit Jelzins Rücktritt mitnichten verschwunden. Allerdings ermöglichte der Rücktritt, der mit dem Ende des Jahrzehnts zusammenfiel, diese Praktiken dramaturgisch zu objektivieren, ihnen wiedererkennbare Namen zu geben, sie ins szenische Umfeld der Vergangenheit zu verpflanzen – und sich so von dem soeben erschaffenen Totem rituell zu verabschieden. Die 2000er ließen allein schon durch die Magie der Zahl den Anbruch eines neuen Zeitalters zelebrieren, das dazu bestimmt war, das schwere politische und wirtschaftliche Erbe der jüngsten Vergangenheit zu überwinden.

Man muss sagen: Der Plan ging auf. Der Körper des Souveräns teilte sich, ganz wie in Robert Stevensons Novelle vom braven Dr. Jekyll und dem monströsen Mr. Hyde. Alles, was die dunkle, verachtenswerte Seite des weitergeführten Regimes repräsentierte, wurde in das Bild des vergangenen Jahrzehnts gepresst und als Opfer dargebracht, ganz nach dem biblischen Prinzip des Sündenbocks. Das, was Quelle und Ressource der Putinschen Macht gewesen war, wurde zu etwas erklärt, das nun bekämpft werden sollte. Und man machte sich tatsächlich ans Bekämpfen, allerdings bekämpfte das Putin-Regime nicht das, was es selbst als Kennzeichen der „wilden Neunziger“ benannt hatte, sondern die Wirtschaft, die es nicht kontrollieren konnte, Graswurzelinitiativen, die entstehende Zivilgesellschaft und echten Föderalismus. So gesehen, sind die „wilden Neunziger“ der Kreml-Propaganda tatsächlich der ins Unbewusste verdrängte schizophrene Doppelgänger der Putin-Regierung, der in schwierigen Momenten an die Oberfläche kommt. So ein Flashback des kriminellen Petersburg ist beispielsweise die Figur Prigoshins, die in der Kriegssituation als Mr. Hyde wieder auflebt, obwohl man sie eigentlich im Beisein einer großen Menschenmenge auf dem Gangster-Friedhof der Neunziger begraben hatte.

Die von der Politik erschaffene Version des Mythos der Neunziger diente also nicht zum Verständnis der „Neunziger“, sondern vielmehr der symbolischen Legitimation, um das Bild des darauffolgenden Jahrzehnts als Neuanfang zu festigen. Dies war umso notwendiger, da sowohl im Personalbestand als auch im Wechselspiel zwischen Privatwirtschaft und Politik alles eher wie eine Fortsetzung aussah, denn wie eine grundlegende Veränderung. Es änderte sich bloß der Vektor, nicht das Konvertierungsprinzip: In den Neunzigern ermöglichte ein großes Kapital, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen, in den 2000ern ermöglichte die politische Macht, dieses Kapital zum eigenen Nutzen zu verteilen.

Der Unwille der Regierungspartei, ein Erbe der Neunziger zu sein, lässt sich mit der Notwendigkeit begründen, etwas als totalen Bruch darzustellen, das in Wirklichkeit eine Kontinuität war. Und zwar eine Kontinuität hinsichtlich vieler Dinge, die im Bewusstsein der Masse bereits traumatische Assoziationen weckten, und die es daher hermetisch zu verpacken und mit dem Stempel „Neunziger“ zu versehen galt. Aber auch die Opposition, rechts wie links, hatte ihre Gründe, dieses Erbe freundlich abzulehnen. Für die Kommunisten und die National-Patrioten waren die 1990er Jahre eine Zeit der Niederlagen, und seit Mitte des Jahrzehnts gewissermaßen auch noch eine Zeit der gestohlenen Agenda, als liberale Medien begannen, die übriggebliebene Identifikation der Gesellschaft mit der sowjetischen Vergangenheit affektiv auszuschlachten, indem sie etwa kommerzielle Produkte mit den Labeln „Retro“ und „Nostalgie“ versahen. Für die Liberalen wurde das einstige goldene Zeitalter zu einer Phase fundamentaler Fehler – des Verrats an jenen demokratischen Prinzipien, auf die sie sich eigentlich hätten stützten müssen – und folglich der verspielten Chancen. Im Endeffekt wurden die Neunziger für beide ein Jahrzehnt, das man lieber mit den Toten im Schrank versteckt, um eigene Alternativen zum offiziellen Neunziger-Mythos anzubieten.

Etwas anders, aber auch nicht einfach, steht es um die Beschreibung der Neunziger in den Sozialwissenschaften, sowohl in Russland als auch international. Auch hier kommt der Begriff des Mythos zur Anwendung, allerdings nicht in dem instrumentellen Sinn, der hinter jenem Bild der Neunziger steht, das zur Herrschaftslegitimierung konstruiert wurde. Hier geht es um den Mythos im terminologischen Sinn wie ihn Barthes in seinem Frühwerk Mythen des Alltags (1957) beschrieb, also um den Mythos als Metasprache zur Beschreibung eines bestimmten gesellschaftlichen Phänomens, die seine Wahrnehmung prägt, indem sie gewisse vom Mythos beschriebene Elemente der Wirklichkeit mit Akzenten und zusätzlichen Konnotationen versieht.

Wie jedes soziale Objekt, das sich in einem Transformationsprozess befindet, war die wirtschaftliche, politische und soziokulturelle Dynamik innerhalb der ehemaligen Sowjetunion von enormem Interesse für die Forschung. Die Sozialwissenschaft bekam die Möglichkeit, bereits entwickelte Analysewerkzeuge zu verwenden, sie auf ihre Beständigkeit zu prüfen und anhand des neuen empirischen Materials anzupassen. Die postkoloniale Theorie und die Subaltern Studies, die Theorien des demokratischen Transits und des Institutionalismus, die Interpretation der kollektiven Identität und des kollektiven Trauma, die Erforschung der Nationsbildung und des Zerfalls eines Imperiums – diese und viele andere sozialwissenschaftliche Ansätze und Theorien haben durch das frische Forschungsmaterial sehr vom Zusammenbruch der Sowjetunion profitiert. Was für Putin „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ war, war für die Sozialwissenschaft das größte Geschenk, das man ihr zehn Jahre vor dem Ende dieses Jahrhunderts machen konnte.

Was waren und sind oft noch die zentralen Begriffe zur Beschreibung des symbolischen und des Wertehorizonts, in dem sich die russische Gesellschaft nach dem Verschwinden des Staates wiederfand, der sich als „realen Sozialismus“ proklamiert hatte? „Ideologisches Vakuum“, „Wertevakuum“, „diskursiver Mangel“, „Identitätskrise“, „kollektives Trauma“, „Nostalgie“, „Pfadabhängigkeit“, „postimperiales Syndrom“, „Anomie“, „zynische/ironische Distanzierung“ und so weiter. Hier geht es nicht darum, die Angemessenheit dieser analytischen Rahmen für ihren Untersuchungsgegenstand in Zweifel zu ziehen. Es geht darum, dass sie eine Vorstellung von den Neunzigern schaffen, die nicht weniger einheitlich und ganzheitlich ist als jene der politischen Technologen und der Massenkultur, die ein Bild dieses Jahrzehnts zeichneten, das der Regierung passte.

All diese Begriffe erfassen ihren Gegenstand in Kategorien des Mangels, des Verlusts, der Leere, der Abhängigkeit. Sie schließen die beschriebene Situation damit in einen Horizont der Abwesenheit ein, ohne ein allgemein anerkanntes Koordinatensystem, wobei sie allerdings die Notwendigkeit eines solchen betonen. Schon der Begriff des „postsowjetischen“ Zeitalters funktioniert nach einem Negationsprinzip und entbehrt eines positiven Inhalts. Doch auch hierbei geht es nicht so sehr um die Unangemessenheit eines Begriffs, sondern um die Perspektive, die dieser eröffnet. Heute, mit dem Abstand mehrerer Jahrzehnte, scheint es, als habe die damalige soziologische Diagnose den Schmerz und die Ineffektivität der Reaktion auf den Zusammenbruch des vorangegangenen sozialen Systems nur verstärkt. Die dargebotene Anamnese vertiefte den historischen Pfad, in dem sich die russische Gesellschaft ohnehin festgefahren hatte, und zwar nicht nur auf der Ebene tatsächlicher Prozesse, sondern auch bei ihrer Beschreibung, da sie sich mit den Begrifflichkeiten identifizierte, die ihr die Sozialwissenschaft vorschlug, an der sich wiederum auch der intellektuelle Mainstream orientierte. In vielfältiger Weise hat sich das auch in der Kulturindustrie niedergeschlagen.

Ein Grund war zweifellos auch der Zerfall der Sprache, in der die sowjetische Gesellschaft kommuniziert und sich selbst definiert hatte. Allerdings hatte das Rosten ihrer normativen Grammatik schon lange vor dem politischen Zusammenbruch des Landes begonnen, und war daher keine Folge, sondern ein Grund für den sozialen Aufstieg, der zu diesem Zusammenbruch führte. Folglich hätte der Verlust eines einheitlichen Koordinatensystems nicht nur Apathie, Atomisierung und Anomie bewirken können, sondern auch eine Restrukturierung des öffentlichen Raums, Politisierung, individuelle und kollektive Subjekthaftigkeit, und die Fähigkeit zu aktivem sozialem Handeln.

Mit einer anderen analytischen Perspektive hätte das, was wie ein „diskursives Defizit“ wirkte, auch eine „diskursive Überfülle“ sein können. Statt eines „Wertevakuums“ hätte es auch vielschichtige und miteinander konkurrierende, wertevermittelnde Bewegungen geben können. Statt „der Krise der kollektiven Identität“, „dem kollektiven Trauma“ und „der Massennostalgie“ – eine kreative Umgestaltung der Ruinen aus der Sowjetzeit, die man zu neuen, beweglichen Wertesystemen, Verhaltensstrategien und Wirtschaftsszenarien anordnet, welche es einem ermöglichen, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen und diese mitzugestalten. Bei den geschwächten sozialen Institutionen hätte man nicht nur den alten festgefahrenen Pfad sehen können, sondern eine ganze Fülle an institutionellen Wegen und Möglichkeiten, die man in Ruhe erproben kann. Anders gesagt, statt des Mangels hätte man auch eine Überfülle sehen können, die das Fehlen eines Systems und die Unfertigkeit der Normen durch kreative Transgression, soziale Improvisation und aus dem Stegreif entwickelte Muster kompensiert. Doch diese analytische Mühe machte man sich nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem es möglich gewesen wäre.

Auf paradoxe Weise benutzte Putins Mythos der 1990er Jahre die analytische Mythologie der Neunziger, die sich in den Sozialwissenschaften herausgebildet hatte, als seinen strategischen Komplizen. Er verwendete deren Metasprache des Verlusts und Traumas für seine Interessen, übersetzte sie aber in die für die Gesellschaft besser verständliche Sprache der „wilden Neunziger“. Er beraubte die russischen Bürger ihrer historischen Vergangenheit und ihrer Ersparnisse, der nationalen Idee und des Glaubens an die Zukunft, des Gefühls der Sicherheit im Alltag und des Stolzes auf das eigene Land. Die Schuldigen für diesen Verlust waren schnell gefunden – die Hauptakteure des Chaos wurden in Gestalt der „Banditen“, „Liberalen“, „Oligarchen“ und „nationalen Verräter“ auf der Bühne vorgeführt, wo sie Hohn, Spott und Verurteilungen ernteten. Die „russische Welt“ und die „tausendjährige Geschichte Russlands“, eine glorifizierte Vergangenheit und eine militarisierte Gegenwart, der bis zu einer gewissen Zeit wachsende Wohlstand, expandierende Staatsgrenzen – das war es, womit das politische Regime die selbsterschaffene Leere der Neunziger füllte. Und die aus dieser „Leere“ aufgetauchten Menschen – das ist heute die politische Elite des „einigen Russland“.

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)