Kurapaty – Weg des Todes

Am 3. Juni 1988 erschien in der Zeitung Litaratura i Mastaztwa der Artikel Kurapaty – Weg des Todes von Sjanon Pasnjak und dem gelernten Ingenieur Jauhen Schmyhaljou (1928–2000). In dem Beitrag beschreiben die Autoren ihre Entdeckungen in einem kleinen Wäldchen am nordwestlichen Rand von Minsk, sie lassen Zeitzeugen, die sie befragt haben, zu Wort kommen und erklären die grausigen Funde als Teil der Repressionsmaschine des Stalinistischen Terrors. Nach dem Artikel ist nichts mehr so, wie es in der BSSR war. Wir bringen den Artikel in einer vollständigen Neuübersetzung von Tina Wünschmann aus dem Belarussischen.

Nun ist es wissenschaftlich belegt: Allein in Belarus waren in den 1930er Jahren hunderttausende Menschen den Repressionen von Jeschow und Berija ausgesetzt. Ein Großteil wurde weit in den Osten und Norden der Sowjetunion verbannt (Solowjow-Inseln, Workuta, Kolyma), die anderen an Ort und Stelle ermordet – ganz in der Nähe ihrer Häuser und Wohnungen. Letzteres war billiger und belastete den ohnehin stets überlasteten Schienenverkehr nicht noch zusätzlich. Doch wo genau wurden diese vielen tausend Menschen ermordet, in welcher Erde verwesen ihre weißen Knochen?

Denken Sie nicht, lieber Leser, das sei eine besondere, von Mensch und Gott verfluchte Erde – tatsächlich ist es der Boden, über den wir täglich gehen, wo wir an Wochenenden und Feiertagen die schöne Natur genießen, wo unsere Kinder, nichts ahnend von der Vergangenheit, fröhlich und sorglos spielen. Ja, sie wissen nicht viel über diese grausamen Zeiten, aber auch wir Erwachsenen erhalten erst seit Kurzem Informationen darüber. Viele Jahre herrschten Kräfte im Land (und sie herrschen auch jetzt, wenngleich mit anderen Methoden), denen sehr daran gelegen war, die Vergangenheit geheimzuhalten, ihre blutigen Spuren vor dem Volk zu verschweigen. Doch wie wir längst wissen, lassen sich Verbrechen nur schwer geheimhalten, früher oder später kommen sie ans Licht, um das Böse anzuprangern und zur Wachsamkeit zu gemahnen.

Für die Opfer des deutschen Faschismus haben wir zahlreiche große Mahnmale, die vom heldenhaften Kampf des belarussischen Volkes gegen diesen Erzfeind der Menschheit zeugen. Doch nichts erinnert bislang die Nachfolgegenerationen an die Opfer der Stalinherrschaft. Das ist ein unverzeihlicher Fehler! Wir müssen an sie erinnern – an die erschöpften Arbeiter, die hungrigen Kolchosbauern, all die glänzenden Intellektuellen unseres Landes, die Männer und Frauen, die nicht als Helden, sondern als unschuldige Opfer des Tyrannen mit einer Kugel im Kopf in selbst ausgehobenen Gruben gestapelt wurden und dabei weder fluchten noch protestierten, sondern nur eine einzige, vergebliche und tragische Frage stellten: „Warum!“

Sie werden niemals mehr Antwort erhalten, wir aber sollten diese Antwort verstehen.

Diesem Ziel dient die untenstehende Publikation zweier Autoren, die ihrer menschlichen Pflicht gegenüber dem Volk und der Geschichte nachkommen.

Was wir unseren Lesern berichten möchten, ist vielen bereits bekannt. Doch genau wie wir haben sich die, die Bescheid wussten, den Gegebenheiten angepasst und abgewartet. Für uns war dieses Warten unerträglich. Unerträglich wegen der Gewissheit, dass die Zeit schnell vergeht, die Zeitzeugen sterben, ihre Erinnerung an die furchtbaren Verbrechen in den 1930er Jahren verloren geht. Unerträglich wegen der Gewissheit, dass der Verlust, das Erlöschen dieser Erinnerung dazu führt, dass sich alles wiederholt, von vorn beginnt.

Ein Mensch, der ein Verbrechen begeht und damit lebt, ist ein Verbrecher. Er ist fähig, Böses zu tun. Er muss bestraft werden. Wer Reue zeigt und durch Gewissensbisse, Scham und Schmerz zum Anfang zurückkehrt, um Gutes zu tun, der ist geläutert und wieder zum Menschen geworden. Darin liegt das Wesen von Leben und Tod, Ewigkeit und Unsterblichkeit. Das Einfordern der ganzen Wahrheit über die Verbrechen der 1930–1950er Jahre – das ist die Stimme des Volksgewissens.

Eine Gesellschaft, die einen Genozid – das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit – zugelassen und hervorgebracht hat, muss ihr Gewissen reinigen. Natürlich werden die verstorbenen Mörder nicht mehr bereuen, auch nicht die schweigenden Alten. Bereuen müssen die folgenden Generationen, die dieses Leid nicht gesehen haben, sie müssen Reue zeigen für die Sünden der Vorfahren. Es sind die Nachfahren, die das moralische Leid auf sich nehmen, die Opfer beweinen, die Verbrechen verurteilen müssen. So funktioniert die Dialektik der Gesellschaft. Es muss eine Abrechnung geben, damit der Tod nicht zurückkehrt. Ein Volk hat genauso wie der Mensch eine Individualität. Der Mensch hat eine einzelne, das Volk eine vielfältige. Zeitlich begrenzt ist nur der Mensch, das Volk aber ist ewig in seiner Geschichte.

Ich sah, wie die Erinnerung an diese Zeit allmählich verdreht, folklorisiert und mythologisiert wurde, um schließlich zu verschwinden

S. Pasnjak: In meiner Jugend war ich zutiefst erschüttert von den Erzählungen der Menschen, die aus Stalins Gefängnissen und Lagern, geradewegs aus dem Nichtsein, zurückgekehrt waren. Damals schrieb ich mir nichts auf, machte keine Notizen, bis ich schließlich in der Enge der 1970er Jahre meinen Fehler begriff, als ich nämlich sah, wie die Erinnerung des Volkes an diese Zeit allmählich verdreht, folklorisiert und mythologisiert wurde, um schließlich zu verschwinden. Die ungeheuerlichen Bilder aus diesen Berichten sind mir in Erinnerung geblieben …

Da werden Menschen getrieben wie Vieh. Bei minus 20 Grad in Waggons transportiert. Der Zug hält an der Bahnstation. „Alle ausziehen“, – ertönt der Befehl, „ab ins Badehaus“. Die nackten Menschen werden im strengen Frost mit Wasser abgespritzt. „Frohes Schwitzen“, lachen die Begleitposten, „und gute Nacht“. Dann gehen die Türen zu. Am nächsten Tag sind nur noch wenige am Leben. Die vereisten Leichen laden sie auf Wagen, dass die Köpfe überhängen, und einer der Henker zerschlägt sie mit dem Hackebeil. Wohl um sicherzugehen. Die Jahre verstrichen, und doch will mir dieser Leichenschlächter der Toten nicht aus dem Kopf.

Da bringt man sie nach Kolyma, pfercht sie in löchrige Blechbaracken, um die der sibirische Wind pfeift. Am nächsten Morgen bleibt die Hälfte liegen. Die Übriggebliebenen stellen die verreckten, gefrorenen Leichen entlang der Wände auf, um die Ritzen zu verschließen, damit es wärmer wird. Und ich sehe sie vor mir, diese Atlanten und Karyatiden , diese Architektur der Epoche, dieses Bild – die Baracke …

Man steckte ihn in eine Zelle, in der Menschen so dicht an dicht standen, dass sich keiner rühren konnte

Iwan Smal, Parteimitglied seit 1917, Mitglied des Homeler Revolutionskomitees, erzählte folgende Geschichte. 1937 arbeitete er als stellvertretender Direktor im Autoreparaturwerk Mahiljou. Aufgrund einer lächerlichen Anschuldigung durch einen Bestarbeiter und Komsomolzen, der Betrieb habe zwei Autos nicht im Zeitplan repariert, wurde er verhaftet. Man steckte ihn in eine Zelle, in der Menschen so dicht an dicht standen, dass sich keiner rühren konnte. Sie bekamen keine Luft, wurden panisch, starben im Stehen, und die Leichen standen zwischen den Lebenden. Und als nicht mal mehr ein halber Mensch hineinpasste, packten die Wachen die neuen Häftlinge obenauf, auf die Köpfe der Lebenden.

Zum Erzwingen von Geständnissen gab es eine spezielle Zelle, dunkel, die Decke niedriger als anderthalb Meter, mit eiskaltem Wasser gefüllt. In der Mitte stand eine schwarze Kiste. Nur darin konnte der Mensch vor dem kalten Wasser Schutz finden. Viele verloren in dieser Kiste den Verstand.

Iwan Smal ertrug alle Qualen, ohne sich zu ergeben und Geständnis abzulegen. Nach Jeschows Verhaftung wurde er freigelassen – krank und ergraut … Zu Beginn der 1950er Jahre ging er in Begleitung seines Sohnes in irgendeiner Angelegenheit zum Sozialministerium der BSSR. Im Eingangsbereich trafen sie auf eine selbstsichere, elegant gekleidete Frau mit stolz erhobenem Kopf und grauem Haar. „Guten Tag, Iwan Trofimowitsch“, flötete sie im Vorbeigehen. Iwan Smal sank in die Arme seines Sohnes. „Wer war das, Vater?“ – „Die Baikowa. Vor dem Krieg war sie Ermittlerin im Mahiljouer NKWD.“ Sie hatte Iwan Smal gefoltert. Vor der Baikowa erzitterten alle Häftlinge von Mahiljou. Eine Sadistin, die nur Männer verhörte und am liebsten ehemalige Revolutionäre quälte. Sie befahl den Gefangenen, sich auszuziehen und zur Walzermelodie Auf den Hügeln der Mandschurei zu tanzen und zu singen. Dann nahm sie eine Peitsche mit Schnüren aus Draht und schlug den Männern auf die Weichteile, auf die empfindlichsten Stellen, brachte sich selbst damit in Extase und den Gefangenen vor Schmerz in Ohnmacht.

Bis 1937 war Iwan Smals Sohn in dieselbe Schule wie Baikowas Sohn gegangen (Baikowas Mann arbeitete ebenfalls im Mahiljouer NKWD), die Jungen hatten einander besucht, von nichts gewusst. Die freundliche Gastgeberin in der Schürze hatte mit Süßigkeiten und Tee aufgewartet …

J. Schmyhaljou: Mitte der 1950er Jahre diente ich als Hauptmann der Sowjetarmee im Gebiet Wologda. Dort lernte ich Oberleutnant Pjatro Uwarow kennen, der in den 1940ern bei der Umsiedlung der Krimtataren mitgewirkt hatte. Er erzählte mir, wie alle Wohngebiete, in denen Krimtataren lebten, gleichzeitig von Truppen des NKWD umstellt wurden. Eine Frist von etwa einer Stunde wurde zum Packen gesetzt. Die Menschen packten, bedroht von Maschinengewehren. Bei Fluchtversuch – Tod. Die Tataren wurden in Waggons gepfercht und nach Sibirien und Kasachstan gebracht. Unterwegs bekamen sie nur gesalzene Sprotten und Heringe und kein Wasser dazu, und so starben sie: erst die Alten und Kranken, dann auch die anderen. An jeder Station wurden die Toten hinausgeworfen. Die Menschen flehten um Gnade, aber Gnade gab es nicht. Wertsachen und Geld nahmen die Wachen an sich. Uwarow war mit diesen Misshandlungen der Tataren sichtlich zufrieden, er erzählte mit Genuss, hielt sein Handeln für richtig und befürwortete Stalins Vorgehen gegen die Krimtataren.

Erschießungen am nördlichen Stadtrand von Minsk

S. Pasnjak: Es sollte ein Buch des nationalen Gedächtnisses geben. Die Erzählungen der Menschen schaffen beeindruckende Bilder. „Ich erinnere mich noch, wie ich im Winter 1938 vor dem NKWD-Gebäude entlangging“, berichtet Sjarhej Laduzka aus Minsk. „Der Frost nahm einem fast den Atem. Doch aus den offenen Kellerfenstern des NKWD-Gebäudes drang wie aus dem Erdreich hervor Dampf durch die Gitter, wie von einem Dampfschiff – so viele Menschen hatten sie dort eingesperrt.“ Das Bild schlägt ein wie ein Blitz. In den oberen Etagen, in Uniformjacken und Galliffet-Hosen, rapportieren die strengen Menschlein, öffnen und schließen Aktendeckel, tragen emsig Papiere hin und her, und unter ihnen, in den bis obenhin gefüllten Kellern, das unterdrückte Volk in Dampf, Blut und Schweiß. Wohin fährt dieses Dampfschiff? Wo ist sein Ziel?

Wir haben diesen Hafen gefunden. Die Frage ließ uns keine Ruhe: Wohin brachten sie die erschossenen Menschen? Es sind ja nicht zwei oder drei, sondern Tausende? Zu Beginn der 1970er Jahre existierte am nördlichen Stadtrand von Minsk, links der Lahoisker Landstraße, noch außerhalb der Ringautobahn, das Dorf Sjaljony Luh. Dort erzählten uns die Einheimischen, dass im Wald zwei Kilometer nördlich des Dorfes, zwischen der Ringautobahn und der Straße nach Saslauje, von 1937 bis 1941 jeden Tag und jede Nacht Menschen erschossen wurden, die mit Autos dorthin gebracht wurden. Dort befand sich auf den Hügeln ein alter Fichtenhain, umgeben von Wäldern und Stille. Das zehn bis 15 Hektar große Areal war von einem drei Meter hohen, blickdichten Bretterzaun umgeben – Brett an Brett, oben mit Stacheldraht bewehrt. Hinter dem Zaun waren Wachen mit Hunden. Die Menschen wurden über eine Schotterstraße hingebracht, die von der Lahoisker Landstraße in Richtung Saslauje führte. Diesen Weg nannte man damals „Weg des Todes“.

Die Befragung der Anwohner zeichnete ein Bild des Massenmordes

Die Befragung der Bewohner von Sjaljony Luh und den benachbarten Dörfern Zna-Jodkawa und Drasdowa – Augen- und Ohrenzeugen der furchtbaren Ereignisse – brachte nicht nur die Fakten ans Licht, sondern zeichnete auch ein Bild des Massenmordes. Allerdings war in den 1970er Jahren eine Veröffentlichung und Verbreitung dieser Berichte undenkbar.

In den Jahren 1987–88 suchten wir einige Bewohner von Sjaljony Luh, das damals schon [zugunsten eines Neubaugebietes] abgerissen worden war, noch einmal auf, befragten Zeugen in den umliegenden Dörfern, klärten Details, notierten die Antworten …

Die Erschießungen begannen im Jahr 1937. Zuerst drei Mal am Tag: morgens, um 14 Uhr und abends, wenn es dunkel wurde, wurden in mehreren Autos Menschen in den Wald gebracht und erschossen. Die Leichen wurden in vorbereitete tiefe Gruben geworfen, Schicht um Schicht. Waren die Gruben voll, wurden sie mit einer Sandschicht von nicht mehr als 20–25 Zentimetern bedeckt. Manchmal wurde ein Kiefernbäumchen eingepflanzt.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1937 wurde das Gelände umzäunt. Die Todgeweihten wurden nun zu anderen Zeiten gebracht: nachmittags, abends und die ganze Nacht über. Jeden Tag, ohne Pause. Nicht einmal eine Sonntagsruhe hatten die Befragten in Erinnerung. „Jeden Tag hörte man Schüsse“, erzählt eine Bewohnerin von Zna, Kazjaryna Bahaitschuk (geb. 1919), „und den Lärm der Autos. Manchmal saßen die Männer am Abend im Hof, lauschten den Schüssen, sprachen leise miteinander, trauerten und verabschiedeten sich wieder.“

Fünf Jahre lang konnten wir wegen der Schüsse nachts nicht schlafen

„Manchmal fuhren gleich mehrere Autos hinter die Umzäunung, pausenlos wurden Menschen geliefert“, erzählt Darja Touszik aus Zna (geb. 1911). „Die Straße zum Wald war plattgefahren wie Asphalt. Wenn sie zu schießen begannen, hörte man Klagen, Weinen, Flüche.“

„Das ganze Dorf lebte in Angst. Fünf Jahre lang konnten wir wegen der Schüsse nachts nicht schlafen“, sagt ein Alteingesessener aus Zna, Raman Bazjan (geb. 1913). Andere Einwohner von Zna, wie Mikalaj Njachaitschik (geb. 1929), bestätigen dies. „Die älteren Jungs, die mutigeren, kletterten sogar den Zaun hoch“, erzählt er. „Sie machten Löcher in den Zaun und sahen so Einiges.“ Wir fragen ihn, ob von denen noch einer lebt. „Ja, Mikola Karpowitsch.“

Mikalaj Karpowitsch wurde 1919 geboren, ein stattlicher, noch recht kräftiger Mann. 1939 ging er zur Armee. Das Schicksal schüttelte ihn durch alle Welt und Fronten. In den Jahren 1937–38 sah er nicht nur einmal, wie im Wald Menschen ermordet wurden. Die Gräber wurden wohl am Vormittag ausgehoben, denn zum Abend hin (oft schon nachmittags), wenn die Autos kamen, waren sie schon fertig. Karpowitsch erzählt, dass die Menschen gruppenweise ermordet wurden. Sie wurden in einer Reihe aufgestellt, man steckte ihnen Knebel in den Mund, die man mit Lappen festband (damit sie nicht ausgespuckt werden konnten). Die Mörder waren in NKWD-Uniform. Sie schossen aus Gewehren seitlich in den Kopf des Letzten in der Reihe, um mit einer Kugel zwei Menschen zu töten. „Bei jedem Schuss“, sagt Mikalaj Karpowitsch, „fielen gleich zwei in die Grube. Sie sparten Patronen.“ Wenn sie eine Gruppe erschossen hatten, schütteten sie etwas Erde über die Leichen, zogen die Oberfläche glatt und brachten die nächste Gruppe. Wenn die Grube voll war, schütteten sie Sand darüber und ebneten die Fläche.

„Einmal“, erzählt Karpowitsch, „begegnete ich einem Wächter aus Malinauka (ein vier Kilometer entferntes Dorf, Anm. d. A.), er war durcheinander und ganz verstört. Alle ermordet, sagte er, geh und schau es dir an, nicht mal zugeschüttet … Wir traten zu dem Zaun am Wegesrand. Ganz in der Nähe war in einer Senke eine große, breite Grube, bis obenhin mit Leichen gefüllt. Sie lagen aufgereiht wie Ferkel, mein Freund.“ Wir fragen: „Gab es eine Möglichkeit, von dort zu entkommen?“

„Wo soll man da rauskommen, bei diesem Zaun?“, antwortet Mikalaj Karpowitsch. „Wobei, einmal am Abend, als es schon dämmerte, ging ich mit einem Kollegen durch den Wald, von Sjaljony Luh nach Zna. Es war unheimlich. Sie hatten gerade aufgehört zu schießen. Da sahen wir unter einem Baum einen Mann in blutiger Kleidung sitzen, kaum am Leben. Wir gingen näher heran – was sollten wir tun? Da hörten wir ein Auto und liefen schnell weiter. Schon standen zwei NKWDler vor uns: ,Wer seid ihr?‘ – ,Aus Zna.‘ – ,Jemanden gesehen?‘ – ,Naja … Dort hinten sitzt einer‘, zitterte der Kollege. Als wir uns umwandten, waren sie gerade dabei, ihn auf die Füße zu stellen und ins Auto zu werfen wie einen Holzklotz, dann fuhren sie davon. Wie er damals dort rausgekommen war, ist mir bis heute ein Rätsel …“

Und doch ist 1938 jemandem die Flucht vor der Erschießung gelungen. „Über den Zaun – und sie konnten ihn nicht finden“, bezeugt Maryja Pazjarschuk (geb. 1911) aus Zna. Ein Mensch … Vielleicht lebt er noch irgendwo? Vielleicht liest er diese Zeilen und meldet sich?

Schüsse, Hundegebell, Schreie, Geheul

Maryja Pazjarschuk bestätigt ebenfalls, dass die Menschen vor dem Erschießen zuerst geknebelt wurden. Das berichten auch die Einwohner des Dorfes Drasdowa, Wassil Skwartscheuski (geb. 1930) und andere. Aber dennoch haben viele Schreie, Weinen, Flehen um Gnade gehört. Vielleicht gab es nicht genügend Knebel? Doch vermutlich ist der Grund ein anderer. Ein Mensch, der über längere Zeit regelmäßig Menschen ermordet, wird allmählich zum Sadisten. Er bekommt das Bedürfnis, sein Opfer zu quälen, bevor er es tötet. Und so wurden die Menschen vor dem Tod noch gefoltert.

Wahrscheinlich ging es den Mördern auch nicht darum, Patronen zu sparen, wenn sie zwei Menschen mit einer Kugel erschossen. Es war eine Art Angeberei, ein Henkersport, eine Demonstration der beruflichen Fähigkeiten. Karpowitsch hat vermutlich diese ungewöhnliche Hinrichtungsweise aus Gewehren beobachtet. Wir befragten alle sehr genau, diejenigen, die die Schüsse gehört hatten, und diejenigen, die das Morden gesehen oder von anderen erzählt bekommen hatten, und wir kamen schließlich zu dem Schluss, dass hauptsächlich aus Revolvern oder Pistolen geschossen wurde (was sich später bei den Ausgrabungen bestätigte).

Erst schießen sie, dann ist Ruhe, dann wieder klop-klop-klop

„Waren die Schüsse sehr laut?“, fragen wir Waljanzina Schachanawa (geb. 1929) aus Zna. „Nein, eher trocken, klop-klop-klop, aber die ganze Zeit. Erst schießen sie, dann ist Ruhe, dann wieder klop-klop-klop.“ Waljanzina Schachanawa war ebenfalls innerhalb der Todeszone. Gemeinsam mit einem Nachbarsjungen hatten sie einen Gang unter den Zaun gegraben, um auf der anderen Seite Beeren zu sammeln (sie waren zehn oder zwölf Jahre alt). Dort sahen sie aufgegrabenen Boden und viele zugeschüttete Gruben. Als sie mit den Beeren auf dem Rückweg waren, trafen sie auf einen Soldaten. „Halt! Ausschütten!“, befahl er dem Jungen. Dann sammelte er die Beeren vom Boden und schrie: „Weg von hier, Marsch!“

Die Erschießungen fanden statt, bis der Krieg begann. Während des Krieges zerlegten die Einwohner der umliegenden Dörfer den Zaun für den Eigenbedarf, der alte Nadelwald wurde gerodet und aufgeteilt. Heute wachsen dort wieder 40 bis 45 Jahre alte Bäume.

„Haben die Deutschen dort auch Menschen erschossen?“, fragen wir Waljanzina Schachanawa. „Nein, Deutsche waren dort keine, die haben dort niemanden erschossen.“ Diese Frage stellten wir allen Gesprächspartnern. Alle antworteten dasselbe – die Deutschen haben sich für diesen Ort nie interessiert.

„Wie sah es aus, als der Zaun abgebrochen wurde?“, fragen wir Waljanzina Schachanawa. „Alles war umgegraben: der Sand und das hohe Gras. Und sehr viele rote Pilze wuchsen da, mit grellroten Hüten auf sehr dünnen Stielen. Wie mit Blut übergossen. Schaut, sagten die Leute, da wächst das Menschenblut heraus.“ An die roten Pilze auf den Massengräbern erinnerten sich auch viele Andere, die ebenfalls meinten, dass sie aus dem vergossenen Blut hervorsprossen. Wieder ein folkloristisches Bild des Leidens, dachten wir. Aber dann fanden wir heraus: Die Menschen hatten recht gehabt. Diese Pilze heißen Sumpf-Saftlinge, sie wachsen in lockerem Sandboden und riechen nach Knoblauch.

Kinder, Kinder, wie viele gute Menschen sie erschossen haben. Wenn man ihnen wenigstens ein Denkmal setzen würde!

Es ist schwer, mit den alten Frauen über die damalige Zeit zu sprechen. „Kinder, Kinder, wie viele gute Menschen sie erschossen haben“, bringt Kazjaryna Bahaitschuk hervor. „Wenn man ihnen wenigstens ein Denkmal setzen würde!“ Und sie weint … „Besonders grausam war es nachts“, sagt Nadseja Chomitsch (geb. 1922) aus Sjaljony Luh. Bis zum Krieg hatte sie in Babruisk gelebt, hatte aber häufig ihre Schwester in Sjaljony Luh besucht, deren Haus nahe beim Wald stand. „Immer diese Schüsse, Hundegebell, Schreie, Geheul“. Auch sie weint … „Die Hunde waren bösartig, wahrscheinlich hungrig“, ergänzt Sonja Kositsch (geb, 1925) aus Sjaljony Luh. „Und sie schossen fast ohne Unterlass, besonders in der Nacht.“

„Überall waren Blutspuren“, erzählt Maryja Pazjarschuk (geb. 1925) aus Zna. „Und dieses Stöhnen. Sogar in den Gruben stöhnten sie noch …“

Wera Touszik (geb. 1933) aus Drasdowa erinnert sich, wie sie im Alter von sieben Jahren mit älteren Kindern zu dem Zaun hinlief, um die Hinrichtungen zu sehen. Ihre Erinnerungen sind fragmentarisch. Was das kindliche Gedächtnis bewahrt hat, sind mit frischem, gelbem Sand zugeschüttete Gruben und Blut im Gras. „Der Sand auf den Gruben bewegte sich noch, als würde er atmen.“

Wir fragen: „Wurde auch jemand aus Drasdowa abgeholt?“ „Ich erinnere mich nicht, ich war klein, aber die Älteren erzählten, dass sie auch hier in den Dörfern Menschen verhafteten. Ein Auto fuhr herum. Nachts kamen sie herein und sagten: Zieh dich an. Wohin es ging, sagten sie nicht. Also zog sich der Betreffende an, steckte Brot und Speck in eine Tasche. Und dann brachten sie sie hierher und erschossen sie an den Gruben. Kann wirklich niemand einen Gedenkstein errichten? So viele wurden getötet! So viele ausgelöscht!“

„Volksfeinde“ nach Planzahl

Matruna Mantassawa (geb. 1914) aus Sjaljony Luh erzählt, dass 1937 zwei Männer namens Stryhawy aus Padbalozzja abgeholt wurden. „Wer waren sie?“, fragen wir. „Ach, einfache Leute, Arbeiter.“ „Wofür wurden sie verhaftet?“ „Das weiß niemand. Damals wurde nichts gesagt und nicht gefragt. Nachts fuhr so ein Auto durch die Dörfer, so ein Kastenwagen, ,schwarzer Rabe‘ sagte man dazu. Die Leute wurden geholt und weggebracht. Und bis auf den heutigen Tag weiß niemand, wo sie sind. Vielleicht liegen sie ja dort … Auch den Mann von Tanja Matussewitsch haben sie geholt, und einen Lehrer, der nebenan wohnte. Alle sagten, dass in den Dörfern Leute verhaftet wurden. Wie viele gute Menschen umgebracht wurden! Wenn ihnen doch wenigstens jemand ein Mahnmal errichten würde. Das Volk wurde so geschunden!“

Waljanzina Schachanawa erzählt, sie könne sich daran erinnern, wie drei Leute aus dem Nachbardorf Jakubawitschi abgeholt wurden. „Weshalb?“ „Man sagte, die drei hätten einander denunziert – und alle sind verschwunden. Bei uns in Zna holten sie den Lehrer ab, Arsen Hruscha. Er war ein guter Mensch.“ Waljanzina Schachanawa sagt, dass sie damals aus den Gesprächen der Älteren erfuhr, dass ein Vorarbeiter aus Zna mit Forderungen bedrängt wurde, die notwendige Anzahl an „Volksfeinden“ „zu liefern“.

Auch Maryja Pazjarschuk fragen wir nach den Verhaftungen in der Gegend. „Aus Chmarynschtschyna (dieses Dorf gibt es nicht mehr, Anm. d. A.) holten sie drei Leute: Andrej Filipowitsch, Szjapan Zjarpljuk, und den dritten Namen weiß ich nicht, irgendein Zugezogener.“ „Haben Sie von Forderungen oder Aufträgen gehört, ‚Volksfeinde‘ auszuliefern?“ „Ab 1937 war Zimafej Bazjan Vorsitzender des Dorfrates (wir gehörten damals zum Dorf Papernjansk), und ihn fragten sie – hast du keine? Aber er antwortete: Nein, ich habe keine.“

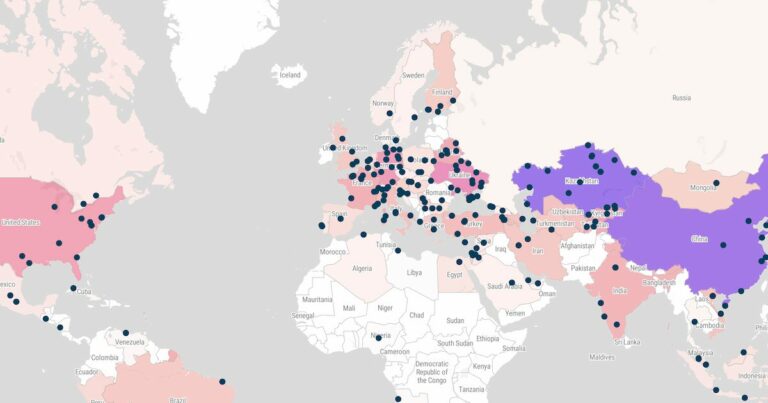

Wir fragen: „Wurden noch irgendwo in der Umgebung Menschen erschossen?“ – „Ja, es gab Erschießungen in Shdanowitschi, bei Barawaja, bei Drasdowa rechts von der Schmalspurbahn (die Schmalspurbahn gibt es nicht mehr, Anm. d. A.) und in Minsk beim Tschaljuskinzau-Park, wo jetzt die Wawilau-Werke sind.“

Wir fragen Maryja Pazjarschuk, Darja Touszik und Maryja Pazjarschuk (Abgeordnete des Dorfsowjets, Mitglied der KPdSU): „Was soll man jetzt mit diesem Ort machen? Die Stadt wächst, die Ringautobahn führt bereits hindurch?“ – „Ein Denkmal aufstellen“, antworten alle.

Wer hinter dem Zaun war, kehrte nie zurück

Wir trafen auch Menschen, die über all das nur im Flüsterton erzählten. Sie baten darum, nicht namentlich genannt zu werden. Einige schwiegen ganz. Aber zum Beispiel Mikalaj Ihnaschou (geb. 1914) aus Sjaljony Luh, der den ganzen Krieg bis nach Berlin mitgemacht hatte, sagte uns nur, dass er Angst habe, sich dem Zaun auch nur zu nähern, denn wer hinter dem Zaun war, kehrte nie zurück.

Es gab aber auch Abenteurer, die sich einen Spaß daraus machten, Leichen auszugraben (besonders zu Beginn, als es noch keinen Zaun gab) und sie unter die Bäume zu setzen, um die NKWDler zu ärgern. „Einmal hat einer zwei Leichen ausgegraben und aus der Grube gezogen. Er setzte sie unter einen Baum und drückte ihnen eine Zeitung in die Hand, als ob sie lesen würden. Das gab vielleicht eine Aufregung. Sie wollten natürlich herausfinden, wer das gemacht hatte.“ So war der Alltag hier … Grauen und Frevelhaftigkeit, die einen bis ins Mark erschaudern lässt.

Die Analyse des stalinistischen Vernichtungssystems, die neuen Fakten, die jetzt aufgetaucht sind, machen begreiflich, warum in erster Linie die Intelligenzija, führende Partei- und Militärkader, fleißige Bauern vernichtet wurden. Doch nicht immer ist klar, warum es auch ungebildete, sogar schriftunkundige Bauern und Arbeiter traf. Die Logik Stalins und seiner Mitstreiter ist schwer nachzuvollziehen, da sie im Kern nicht menschlich war, sondern unter anderen Vorzeichen stand. Eine Erklärung kann teilweise die sogenannte „Planwirtschaft“ der Repressionen liefern. In den 1930er Jahren beschwerte sich Molotow bei Stalin, dass es nicht genügend Gefängnisse gebe, und überdies die Häftlinge ja verpflegt werden müssten. Im Land herrschte Hunger. Also wurde das Lagersystem angepasst, die Menschen wurden beim Transport umgebracht, mit Frost und Hunger zugrunde gerichtet und ähnliches. Bei dieser Massenvernichtung wurden planmäßige, „progressive“ Methoden eingesetzt. Jede Stadt, jeder Kreis usw. erhielt eine Vorgabe, nach der die Repressionen erfolgten. Es entstand eine „Bewegung“ zur Erfüllung und Übererfüllung des Repressionsplans (zur Entlarvung von „Volksfeinden“). Die Zahl der aufgedeckten „Feinde“ wurde in Rechenschaftsberichten, Vorträgen und Zeitungen präsentiert. War am Ende der vorgegebenen Frist der Plan noch nicht erfüllt, wurde jeder genommen. Dann fuhren die „schwarzen Raben“ durch die Dörfer.

Ein Ort an der Straße nach Saslauje heißt Brod. In der Nähe befand sich einst ein Moor. Ob dieser Ort, der dann umzäunt wurde, früher einen Namen hatte, dieser Kiefernhain auf dem Hügel, fragen wir die Einwohner von Drasdowa. Ja, antworten sie, der Ort wurde Kurapaty genannt. „Und warum?“ – „Weil im Frühling dort überall weiße Blümchen wuchsen, Kurapaty.“ „Meinen Sie Kuraslepki?“ „Ja, Kuraslepki, wir nennen sie Kurapaty.“ (Eine dialektale Bezeichnung für Buschwindröschen, Anm. d. A.)

Einen unsäglich beklemmenden Eindruck hinterlässt dieses Kurapaty. An der Südseite schneidet die Ringautobahn entlang, die dort 1957 gebaut wurde. Damals kamen Schädel und Knochen zum Vorschein. Wir gehen den Hügel hinauf, betreten den Wald und sehen sofort die Gräber – unzählige eingesunkene, überwucherte Gruben. Die Menschen sind verwest, und die Erde senkte sich. Die Gruben sind unterschiedlich groß: 2 x 3; 3 x 3; 4 x 4 oder 6 x 8 Meter und auch größer. Die Mulden sind 70 bis 80 Zentimeter tief. In der Mitte des Geländes erhebt sich wie ein Kamm ein größerer Hügel, an dessen Hängen ebenfalls Gruben sind. Nur oben ist es einigermaßen eben, als sei dort früher die Straße verlaufen. Vielleicht standen dort die Autos und erleuchteten mit ihren Scheinwerfern die Nacht. An der Südseite finden wir die Stelle, an der sich der Zaun befand. Der Graben, der vor dem Zaun verlief, sieht noch so aus, wie ihn die Dorfbewohner beschrieben haben. An kaum erkennbaren Löchern sehen wir, wo die Zaunpfähle standen – im Abstand von vier Metern voneinander. Die Gruben sind unterschiedlich groß, vielleicht auch unterschiedlich tief. Daher lässt sich die Zahl der Ermordeten anhand der Gräber nicht genau einschätzen …

Auf den Gräbern machen sie Lagerfeuer, essen und trinken, grillen Schaschlik

In den 1970er Jahren war es in Kurapaty noch vergleichsweise ruhig. Heute steht das Neubaugebiet Sjaljony Luh-6 vor den Toren. Kommt man zu den Gräbern, packt einen die Verzweiflung. Heute ist das hier ein Erholungsgebiet. Mit spielenden Kindern …

S. Pasnjak: Am 1. Mai dieses Jahres war es hier so fröhlich und voller Menschen wie im Stadtzentrum. Familien und Freunde verbringen hier die Wochenenden. Auf den Gräbern machen sie Lagerfeuer, essen und trinken, grillen Schaschlik, spielen Gitarre und Karten, brechen Zweige ab, fällen Bäume, die Kofferradios krächzen. Einer bohrt eine Birke an, die in einer Mulde wächst, um Saft zu zapfen … Ich wundere mich, dass kein Blut heraustropft. Natürlich wissen die Menschen von nichts; sie wissen nicht, dass unter ihnen eine ganze Generation liegt. Und wieder drängt sich ein Bild ins Bewusstsein, ähnlich dem Dampfschiff, nur mit Schaschlik-Rauch.

J. Schmyhaljou: Wenn die schweigenden Alten sterben, die diese Geschichtsvergessenheit erzeugt haben, dann wird man sie in den Sarg legen, schöne Sachen über sie sagen und sie bei Orchestermusik beerdigen. Für jene, die hier liegen, spielte nur ein Orchester aus Hundegebell und Revolverschüssen. Und wie die Kinder, die Familien der Repressierten leiden mussten! O nein, an all das muss erinnert werden. Und nach dem Tod soll jeder bekommen, was ihm gebührt.

Der Anblick einiger Gräber lässt einen beunruhigenden Verdacht aufkommen. Zu tief sind sie eingesunken, an den Rändern liegen Haufen, als hätte dort jemand gegraben. In einigen Gruben wurde vor Kurzem einen Meter tief hinuntergegraben, kein Knochen zu sehen. In einem Grab haben Schüler sich eine Erdhöhle gebaut, mehr als einen Meter tief. Sauberer, krümeliger, lockerer, unberührter Sand. Die Sorge wächst, als wir uns an einen Dorfbewohner erinnern, der seinen Namen nicht nennen wollte und erzählte, dass direkt nach dem Krieg Soldaten dort lange gegraben hätten.

Verwischte Spuren

Am 5. Mai 1988 konnten wir mit Unterstützung eines Teams von Archäologen der belarussischen Akademie der Wissenschaften an einem der Gräber Ausgrabungen vornehmen. In der Mitte einer Mulde wurde auf 0,5 x 1 Metern eine Probegrabung mit einer Tiefe von 1,5 Metern durchgeführt. Keine Funde. Purer Sand.

Diese Entdeckung schockierte unsere fünfköpfige Gruppe nicht weniger als die Entdeckung der Massenrepressionen. Wie hatten wir doch ihre Niederträchtigkeit unterschätzt! Sie hatten nach dem Krieg hier gegraben, ihre Spuren verwischt. Das heißt, sie wussten schon damals, was sie angerichtet hatten! Wo war denn dann eure „ehrliche“ Überzeugung von der Gerechtigkeit eurer Sache, der Rechtmäßigkeit der Befehle?! Offenbar hat eure Angst euch schon damals zu Großtaten getrieben wie im alten Ägypten! So viele Leichen auszugraben! Wo habt ihr sie hingebracht? Woanders vergraben? Verbrannt? Der Befehl dazu muss von ganz oben gekommen sein. Von Berija? Zanawa? Malenkow? Wer war es?

Noch am selben Tag stellte sich heraus, dass die Mörder doch nicht alle Spuren verwischen konnten. Ein paar der Jungen, die am 1. Mai eine Höhle in eine der Mulden gegraben hatten, führten uns ans andere Ende des Areals. Sie schoben Tannenzweige beiseite, und zum Vorschein kam ein Holzzaun und dahinter ein Haufen durchschossener menschlicher Schädel, Knochen, Leder- und Gummischuhe. In zwei Metern Tiefe waren die Jungen auf (ein Hindernis aus) menschliche Knochen gestoßen. Sie hatten die unterste Schicht eines Grabes entdeckt.

Wir rufen uns in Erinnerung, dass die NKWDler, wenn eine Grube voll war, die Leichen zuschütteten und die Fläche begradigten. Bei der Exhumierung hatten die Soldaten die Knochen bis zu einer Tiefe von zwei Metern herausgeholt und wohl gedacht, die Grube gehe nicht mehr weiter nach unten. Oder sie hatten einfach gepfuscht, wenn ihre Vorgesetzten nicht hinsahen. Die tatsächliche Tiefe der Gräber beträgt 2,8 Meter, bei einer Seitenlänge von 3 x 3 Metern. Die Jungen hatten mit archäologischer Akribie die Hälfte eines Stapels freigelegt (23 Menschen). Zwischen den Leichen fanden sie Porzellan- und Emailletassen, Ledergeldbeutel mit sowjetischen Münzen der 1930er Jahre (die späteste Jahreszahl auf den Münzen war 1936), eine Zahnbürste in einem Futteral aus Wizebsker Produktion, viele leere Patronenhülsen vom Revolverkaliber 7,5 mm und eine zerbrochene runde Brille in einem dünnen Metallrahmen. Alle Gummischuhe trugen Zeichen hiesiger Fabriken und das Produktionsjahr: 1937. Auch Herren- und Damenschuhe aus Leder wurden gefunden. Die Einschusslöcher in den Schädeln waren meist am Hinterkopf, oft waren es zwei Löcher nebeneinander. Einige Schädel wiesen Schüsse an der Schläfe, an der Stirn und an der Kopfoberseite auf (in der Grube erschossen). Alle Einschusslöcher hatten 7,5 mm Durchmesser.

Was erzählen uns diese Funde? Das Grab wurde in den Jahren 1937–38 gefüllt, unter Verwendung von Revolvern. Die Menschen wurden anscheinend ohne Gerichtsprozess erschossen, ohne Verkündung eines Todesurteils. Und so liegen sie hier, mit ihren Bündeln, die sie auf Befehl in aller Schnelle packten, mit Tassen, Zahnbürsten und sogar Münzgeld. Auf eine Erschießung waren sie sicher nicht vorbereitet.

Wir möchten die Namen der Jungen nennen, die uns bei der schwierigen Nachforschung geholfen haben: Ihar Baha (er hat bereits die Schule beendet und arbeitet als Maurer), Wiktar Pjatrowitsch und Aljaxandr Makruschyn, Schüler der 171. Schule in Minsk.

Ein weiteres Grab wurde beim Verlegen der Gasleitung durch Kurapaty angetastet. Es war nicht groß und lag neben der ehemaligen Zufahrtsstraße. Während der Exhumierung wurde es vermutlich übersehen. Die Arbeiter des Spezialbauunternehmens der Staatliches Gaskomitees der BSSR und später auch Kinder fanden hier Knochen und 15 durchschossene Schädel, 20 Paar Lederschuhe und Galoschen, darunter auch Damenschuhwerk. Die Galoschen trugen Marken einheimischer Firmen und das Datum 1939. Eine der Galoschen stammte aus Riga, das Datum ebenfalls 1939. Entsprechend war dies ein Grab aus dem Jahr 1940, in dem ein Lette lag (aus Lettland wurden damals keine Galoschen importiert).

Über die Ausgrabung wurde ein Bericht angefertigt und das Dorfkomitee von Barauljany informiert. Der Vorsitzende des Dorfkomitees, Sjarhej Tschatschanez, nahm die Informationen über die Gräber der Erschossenen verständnisvoll entgegen. Es wurde sogar eine Kommission zur Klärung der Umstände und Umbettung der menschlichen Überreste gebildet, die Knochen wurden in einem speziell angefertigten Sarg gesammelt.

Aufarbeitung

Jetzt ist es zuallererst wichtig, Kurapaty mit informativen Schildern zu versehen, damit die Menschen wissen, dass es kein Ort für Picknicks und Erholung ist. Auf Grundlage unserer Entdeckungen gehen wir nicht davon aus, dass die Exhumierung aller Gräber in den 1940er Jahren gründlich und vollständig durchgeführt wurde. In den tieferen Gruben liegen bestimmt noch tausende Opfer. Darüber hinaus müssen die ausgegrabenen Überreste öffentlich bestattet und über ein Denkmal für die Opfer der stalinistischen Repressionen an diesem Ort nachgedacht werden.

Ein Thema für sich sind Vergebung und Bestrafung. Dazu muss jeder für sich eine Haltung finden. Wir meinen, dass es für Genozid keine Vergebung geben kann. Für jene, die das getan haben, soll der Strafrahmen unbegrenzt sein. Das begreift man spätestens dann, wenn einem in einer tiefen und kalten Grube voller Leichen die glitschige Sohle eines kleinen Damenschuhs, höchstens Größe 34, in die Hände fällt.

Und dann kommen sie noch mit ihren „Prinzipien” …

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)