Ruth Altenhofer beobachtet ihre eigenen Interview-Übersetzungen für dekoder und kommt dabei ihrem Tun auf die Schliche: „Ich sorge dafür, dass dekoder-LeserInnen, die kein Russisch verstehen, das Gefühl haben, mit am Tisch zu sitzen.“ Hier beschreibt sie, wie sie das macht.

Manchmal werde ich von dekoder freundlich angerufen: „Ach, Ruth, mach doch bitte die Übersetzung, dir liegen Interviews so gut.“ Auch wenn es vielleicht keine bahnbrechenden Erkenntnisse werden, stelle ich mir die Frage: Wie übersetze ich Interviews? Übersetze ich Interviews anders als andere (journalistische und nicht-journalistische) Texte? Und wenn ja – warum?

Mit Interviews meine ich journalistische Texte, denen ein Gespräch zugrunde liegt und die in ihrer Form diese Frage-Antwort-Struktur beibehalten. Ausgehend vom gemeinsamen Nenner der dialogischen Form können Interviews sehr unterschiedlich ausfallen – bei manchen steht ein bestimmtes Thema im Vordergrund, bei anderen eine meist prominente Person, manchmal werden Experten oder Prominente zu einem bestimmten Thema interviewt und manchmal Leute, die etwas Besonderes erlebt haben.Viele Journalisten sind inzwischen wegen ihrer Interviews selbst berühmt geworden, gerade auf YouTube, wie etwa Juri Dud und Katerina Gordejewa. Von manchen Interviews gibt es eine Video- oder Tonaufzeichnung und eine auf dieser Grundlage angefertigte Niederschrift, manche Interviews sind bearbeitet und gekürzt, manche Interviews finden von vornherein schriftlich statt. Gleich bleibt für alle: Es sind Dialoge (sofern nicht mehr als eine Person gleichzeitig interviewt wird).

- Was passiert nun beim Übersetzen von Interviews? Ich habe mir über mehrere Monate selbst auf die Finger geschaut und mir auch noch mal ältere Übersetzungen genauer angesehen. Mein Untersuchungsmaterial:

- Radio Svoboda interviewt Denis Wolkow: Corona: Die Leute sind desorientiert

- Znak interviewt den Kriegsreporter Michail Koshuchow: Entweder man sucht ein Übereinkommen mit den Taliban oder man baut eine Mauer

- Katerina Gordejewa interviewt für Meduza die Rapperin Manizha: Musik ist eine Schulter zum Anlehnen

- The Village interviewt verschiedene Personen: Bolotnaja wird uns noch wie ein Kindergeburtstag vorkommen

- Meduza interviewt Ilja Chrshanowski: Der sowjetische Geruch ist noch nicht verschwunden

- Meduza interviewt Leonid Wolkow: Hätten wir eine andere Wahl gehabt? Nein.

- Takie dela interviewt Boris Grebenschtschikow: Ich gehe einfach raus und spiele

- dekoder interviewt Andrei Liankevich: Blick in das Innere von Belarus

- Doshd interviewt Maria Kolesnikowa: Glaube ihnen nicht, fürchte dich nicht, bitte um nichts und lache – das ist mein Prinzip

Meine Beobachtungen führen zu zwei Themenbereichen:

1) Kohärenz:

Ich achte stets darauf, wie die Antwort zur Frage passt – einerseits inhaltlich, andererseits, was den Satzbau betrifft. So, wie ich bei anderen Texten versuche, den roten Faden herauszuarbeiten, versuche ich bei Interviews zusätzlich, den roten Faden zwischen Journalist und Interviewpartner zu verfolgen.

Um den roten Faden zwischen den Gesprächspartnern zu finden, ist es notwendig zu verstehen, welcher Sprechakt vorliegt: Zustimmung, Ablehnung, Intensivierung, Einschränkung etc. Oft ist es sinnvoll, zur Verdeutlichung dieser Botschaften im Deutschen ein zusätzliches Wort einzufügen (wie „ja“, „nein“, „immerhin“, „doch“), um die Wirkung von Mimik und Intonation, die ja in der schriftlichen Form wegfällt, zu ersetzen.

Beispiel (Leonid Wolkow):

„Wird es 225 Kandidaten im Smart-Voting geben?”

„Ja, die wird es geben.”

– Budet 225 kandidatow ot «Umnowo golossowanija»?

– Budet.

Beispiel (Ilja Chrshanowski):

„Hätten Sie diese Jahre besser verbringen können?”

„Nein, besser hätte ich sie nicht verbringen können.”

– Mogli li wy prowesti eti gody lutschsche?

– Lutschsche prowesti ne mog.

Sehr oft wird in Interviews aber nach einer Antwort die nächste Frage gestellt, ohne inhaltlich oder syntaktisch daran anzuknüpfen. Das heißt natürlich auch für die Übersetzung, dass keine Überleitungen eingebaut werden.

2) Mündlichkeit:

Interviews weisen Kennzeichen der mündlichen Rede auf, die ich beim Übersetzen natürlich beibehalte. Wie viel Mündlichkeit ein Text mit sich bringt und verträgt, ist von Fall zu Fall verschieden – der Afghanistan-Kriegsreporter spricht anders als die 30 Jahre jüngere Rapperin, und eine Journalistin, die in ihren ersten Fragen schon Wörter wie „drive” und „bescheuert” verwendet und Slang wie da nu und tipa togo benutzt, gibt ein Register vor, dem sich nicht nur ihr Gesprächspartner, sondern auch die Übersetzerin anpasst, wie beim Interview mit Boris Grebenschtschikow Ich gehe einfach raus und spiele. Das Original enthält viele typisch mündliche Elemente, die zwar für dekoder zum Teil herausgekürzt wurden, aber, um dem Stil zu entsprechen, an anderer Stelle in die Übersetzung einfließen:

„Die Frage ist ein bisschen bescheuert, aber ziemlich grundlegend: Warum spielt ihr auf der Straße?”

– Wopros durazki, no basowy: satschem vy igrajete na ulizach?

In der Übersetzung habe ich also relativierende Adverbien („ein bisschen”, „ziemlich”) eingefügt – das klingt lockerer und eher nach gesprochener Sprache als etwa: „Die Frage ist bescheuert, aber grundlegend.” Meistens ist es bei der Übersetzung von Interviews sinnvoll, Nominalstil und Genitive zu vermeiden und eher „wegen“, „weil“, „aber“ als „aufgrund“, „da“, „jedoch“ zu schreiben, für Vergangenes gelegentlich (nicht durchgehend, das wäre unlesbar) Perfekt zu verwenden und je nachdem, wie weit es das Original vorgibt, Verkürzungen wie „raus“ und „runter“, Verstärkungen wie „total”, „absolut”, „richtig”, Relativierungen wie „oder so”, „irgendwie”, umgangssprachliche Ausdrücke und Slang. Charakteristisch für die mündliche Rede sind auch aneinandergereihte Sätze oder Nebensätze anstelle von Satzgefügen und Partizipien, manchmal sogar mit Konjunktionen, die gar nicht so genau passen, und Wiederholungen. Typisch für Dialoge ist auch das gelegentliche Einholen von Zustimmung oder Verständnis. Während die Übersetzung von ponimajesch als „verstehst du” reibungslos funktioniert, wird es bei soglasites (dt. wörtl. „stimmen Sie zu”) schon schwieriger – ein solcher Imperativ wäre im Deutschen unmöglich.

Weitere Beispiele (Manizha):

„Aber in mir drin wusste ich, dass das Bullshit war. Ich trat in irgendwelchen versifften Underground-Clubs auf, mit scheußlichen Bühnen und miesem Sound, und alles wurde immer schlimmer. Mir wurde klar, dass ich aufhören musste, das ging hier alles den Bach runter.”

„Das Lied zog aber überhaupt nicht. Es war das am wenigsten gehörte Lied meiner ganzen Geschichte. Ein richtiger Flop. Ich hab so geweint, ich kann‘s dir gar nicht sagen. Ich war wahnsinnig enttäuscht, wo ich diese Sache doch mit so viel Herzblut angegangen war und sich alles so schön gefügt hatte … Und dann so ein Flop, verstehst du?”

So viel zu meiner Praxis des Interview-Übersetzens.

Zur Theorie: fünf Grundprinzipien des Dialogs

Auf der Suche nach Theorien zum Übersetzen von Interviews oder wenigstens Dialogen oder Gesprächen stieß ich bei einem Online-Seminar des LCB auf Lorenz Hippe, Theaterwissenschaftler, Dramaturg und Autor. Er stellt seine fünf Grundprinzipien des Dialogs vor, die er eigentlich als Hilfestellung für szenisches Schreiben formuliert hatte, die aber möglicherweise auch beim lebendigen, authentischen Übersetzen von Prosa helfen sollen: Dialog und Situation, Dialog und Charakter, Dialog als kreativer Prozess, Dialog als Bewegung und Subtext im Dialog. Und weil ja gerade das Dialogische die Interviews von anderen journalistischen Texten unterscheidet, habe ich nun versucht, Hippes Grundprinzipien auf Interviews anzuwenden, die ich in den letzten Jahren für dekoder übersetzt habe.

1) Die Ausgangs- und Gesprächssituation – in welcher Situation befinden sich die Sprecher und welche Sprechweisen ergeben sich dadurch?

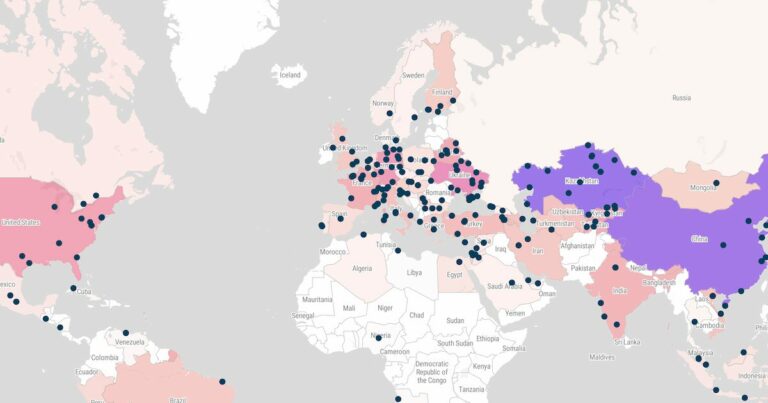

Im Idealfall sitzen bei Interviews zwei Personen einander physisch gegenüber. Es gibt aber viele Gründe (Entfernungen, Zeitdruck, pandemiebedingte Einschränkungen etc.), Interviews in irgendeiner Form fernmündlich durchzuführen, per Skype, Zoom und dergleichen. Das beeinträchtigt bestimmt die Gesprächsqualität, vor allem, wenn sich die Personen nicht kennen oder ungeübt sind – man hält sich kürzer, bleibt mehr an der Oberfläche –, das muss sich aber noch nicht unbedingt auf den resultierenden Text auswirken. Schriftlich durchgeführte Interviews hingegen (bei denen eine Liste von Fragen verschickt wird) sind merklich knapper, starrer, ohne spontane Reaktionen des Journalisten auf die Antworten seines Gesprächspartners, ohne Nachfragen und wechselseitige Inspiration, ohne gemeinsame Wahrheitsfindung. Das Interview mit dem Fotokünstler Andrei Liankevich über sein Projekt Traditioneller Wohnraum für die Fotostrecke Blick in das Innere von Belarus fand schriftlich statt – darauf weisen auch Tippfehler in den Antworten des Originals hin. Anders bei dem Interview mit dem Chef des Nawalny-Teams aus dem Frühjahr 2021. Da hat sich Konstantin Gaase von Meduza mit Leonid Wolkow 45 Minuten am Telefon unterhalten, wovon es auch eine Tonaufzeichnung gibt. Auf den ersten Blick fällt auf, dass Wolkow viel gesprächiger ist als Liankevich – was der unterschiedlichen Situation geschuldet ist, dass der eine Interviewpartner schreibt und der andere spricht.

2) Dialog und Charakter – was sind die Ziele der Gesprächspartner und was ihre sprachlichen Eigenheiten?

Ziel von JournalistInnen ist es, an Informationen zu kommen, die das Publikum interessieren. Ziel der interviewten Person ist es, diese Informationen dem Publikum zugänglich und verständlich zu machen. Für die mündliche Rede typische Phänomene wie um Worte zu ringen, mehrmals denselben Satz anzufangen, Wiederholungen und dergleichen werden bei der Verschriftlichung von Interviews zwar oft stark geglättet, bleiben aber soweit erhalten, dass Mündlichkeit und (mal mehr, mal weniger) Umgangssprachlichkeit noch erkennbar sind (zum Beispiel in den oben zitierten Interviews mit Manizha und Boris Grebenschtschikow, aber auch in den Interviews zum Fall Bolotnaja). An eine Wiedergabe darüber hinausgehender, individueller sprachlicher Eigenheiten kann ich mich bei journalistischen Interviews eher nicht erinnern – vermutlich muss man einen Menschen persönlich sehr gut kennen, um in dieser Textsorte seine individuelle Ausdrucksweise wiederzuerkennen.

3) Dialog als kreativer Prozess – was ist die Erkenntnis beziehungsweise was ist das Ergebnis des Dialogs?

Im Idealfall ist das Ergebnis des Interviews informativer und/oder unterhaltsamer Lesestoff, dank dem wir zum Beispiel erfahren, was der ehemalige Kriegsreporter Michail Koshuchow von Russlands Gesprächen mit den Taliban hält: „Entweder man sucht ein Übereinkommen mit den Taliban oder man baut eine Mauer.” Oder was für eine Person sich hinter dem ESC-Star Manizha verbirgt. „Musik ist eine Schulter zum Anlehnen”. Oft geht es in Interviews darum, eine bestimmte Situation gemeinsam zu interpretieren und zu weiteren Erkenntnissen zu kommen, indem die Journalistin die richtigen, empathischen Fragen stellt und so lange nachfragt, eigenes Wissen einbringt, Rückfragen beantwortet, bis beide Seiten mit dem Ergebnis zufrieden sind. Hier meine ich unter anderem die Momente vor allem in Videointerviews, in denen die interviewte Person sagt „gute Frage“ und dann lange nachdenkt – woran man merkt, dass der Journalist sein Gegenüber durch seine Fragen weiterbringt. Zum Beispiel beginnt das Interview mit Boris Grebenschtschikow mit einer relativ langen Suche nach einer überzeugenden Antwort auf die Frage, was ihn dazu bewegt, auf der Straße zu spielen.

4) Dialog ist Bewegung – wer führt, wer folgt?

Im Grunde sind im Interview die Rollen klar verteilt: Einer fragt, der andere antwortet. Und wer fragt, bestimmt erstmal die Richtung des Gesprächs. Aber auch die interviewte Person bestimmt mit ihren Antworten, wohin und wie weit sie mitgeht, beziehungsweise kann sie das Gespräch in eine Richtung lenken, in die wiederum die Journalistin ihr folgen kann oder auch nicht.

Je unmittelbarer und spontaner das Setting, desto eher entsteht eine solche Dynamik des gegenseitigen Führens und Folgens – etwa im Interview mit Manizha, die bereitwillig von sich und ihrem Leben erzählt. Ein Beispiel für ein Gespräch, in dem die Befragte nicht so mitgeht, ist das Interview mit der belarussischen Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa kurz vor ihrem Prozess: „Glaube ihnen nicht, fürchte dich nicht, bitte um nichts und lache – das ist mein Prinzip”. Während die Journalistin versucht, Zweifel, Kritik und Problembewusstsein aus ihr herauszukitzeln, zementiert die Befragte unbeirrt ihre Siegessicherheit.

5) Der Subtext im Dialog – was nicht gesagt wird, aber zwischen den Zeilen steht.

Im Journalismus geht es eigentlich genau darum, Informationen, Zusammenhänge, Einschätzungen ans Licht zu bringen und nicht im Verborgenen zu belassen, also implizites Wissen explizit zu machen. Von Subtext kann man vielleicht sprechen, wenn interviewte Personen den Fragen ausweichen, die ihnen gestellt werden, wenn sie um den heißen Brei reden, Dinge beschönigen oder einfach aus politischen Gründen (Repressionen) nicht die Wahrheit sagen können – wie der belarussische Dissident Raman Pratassewitsch. Gerade jetzt in Zeiten des Krieges nimmt das Zwischen-den-Zeilen-Sprechen immer mehr zu.

Diese Aspekte des Dialogs einmal durchzudeklinieren und mit meinen Übersetzungen abzugleichen, war durchaus ein interessantes Gedankenspiel. Beim Übersetzen denke ich allerdings über solche Theorien, die für das Verfassen von Dialogen hilfreich sein mögen, wenig nach. Vielmehr versuche ich bei Interviews, mir das Gespräch vorzustellen, es nachzuvollziehen, mich in die Teilnehmer hineinzuversetzen – wer spricht, in welcher Beziehung stehen die beiden zueinander, wie berühren sie das Thema oder einzelne Fragen emotional? Wenn es eine Aufnahme gibt, höre oder sehe ich sie mir unbedingt an, denn Intonation, Mimik, Tempo, Seufzer, Blicke können sehr viele Zusatzinformationen liefern. Und dann sorge ich dafür, dass auch dekoder-LeserInnen, die kein Russisch verstehen, das Gefühl haben, mit am Tisch zu sitzen.

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)