Auf die schneebedeckte Insel

Anka Upala, 1981 im ostbelarussischen Mahiljou geboren, ist eine belarussische Schriftstellerin und Übersetzerin. Unter ihrem richtigen Namen Alena Kazlova fungiert sie als Chefredakteurin des Verlags Pflaŭmbaŭm, der auf Initiative von Swetlana Alexijewitsch gegründet wurde und der Literatur von Frauen fördert.

Unser Text ist ist ein Auszug aus ihrem autobiografischen Roman Auf die schneebedeckte Insel (belaruss. Na sasneshany wostrau). Dieser erschien 2017 beim Verlag Januškievič in Minsk. Upala erzählt in dem Roman von ihrer Zeit in Schweden, wo sie 2016–2017 sechs Monate lang an einer Volkshochschule Schwedisch lernte und zeitweise nach Belarus zurückkehren musste, um ein neues Visum zu beantragen. In der schwedischen Kleinstadt mit dem fiktiven Namen Apfelstädt lebt sie in einem Wohnheim, lernt in einer sehr diversen Community ihre Mitbewohner aus dem Sudan, aus Somalia, Syrien oder Afghanistan kennen und erlebt gleichzeitig ein schwedisches Leben, das sich in vielfacher Hinsicht von ihrem in Belarus unterscheidet.

Die Ferien passen mir gar nicht, rauben mir meinen ohnehin schon knapp gewordenen Unterricht. Danach bleiben nur noch fünf Werktage bis zu meiner Abreise. Das Wetter hat wieder umgeschlagen, über den gesamten Himmel zieht sich eine einzige graue Wolke. Ich sitze tagelang im Zimmer, gehe nur zum Kaffee und zum Mittagessen raus. In der Mensa sind außer mir nur Kurzzeittouristen aus dem Hostel.

Tunzi meldet sich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sie die Ferien verbringt. Einmal habe ich ihr geschrieben und vorgeschlagen, spazieren zu gehen, aber sie lehnte ab. Seitdem störe ich sie nicht mehr. Ein anderes Mal sah ich vom Küchenfenster aus, wie sie ohne sich umzuschauen zur Haltestelle lief. Ich wurde taub bis in die Fingerspitzen, erstarrte, bekam Risse und rieselte zu Boden.

Der Strom fällt immer wieder aus, und damit auch mein alter Computer, dessen Akku schon lange den Geist aufgegeben hat, der aber auch ohne Hilfe äußerer Einflüsse immer mal wieder abstürzt. Im Flur singt Matilda. Ich sitze da wie ein Klotz, habe das Gefühl, die ganze Welt ist überall gleich. Egal, wo man ist.

Jetzt ist auch die Sonne weg. Draußen vor dem Fenster steht ein Einsatzfahrzeug, ein Monteur in Arbeitsjacke schlägt im Licht der Autoscheinwerfer eine Art Metallkreuz in die Erde. Ich habe noch eine teure Souvenirkerze, eigentlich als Geschenk gekauft. Ich überlege, ob ich sie anzünden soll. Und wenn ja, womit überhaupt. Soll ich die rauchenden Nachbarn um ein Feuerzeug bitten? Ich beschließe, die Kerze nicht anzuzünden und im Dunkeln zu sitzen. Ich denke an die schutzlosen Frikadellen im abgehängten Eisschrank und an so unpraktische Dinge wie ein stockdunkles Badezimmer.

Dank der Bemühungen des Monteurs kehrt das Licht schließlich zurück, begleitet vom Freudengeschrei der Nachbarn auf dem Flur. Das Metallkreuz hat wohl geholfen.

Der erste Tag nach den Ferien. Am anderen Ende der Welt wurde Trump gewählt. An diesem fällt dichter Schnee. Als hätte sich die Welt überschlagen. Der Winter ist hereingebrochen. Es gibt keinen Himmel, nur eine weißliche Kuppel.

Dem Winter bin ich vor zwei Tagen in Stockholm begegnet, bin aus heiterem Himmel in ihn hineingestürzt. Ich ging ins Kino und es war Herbst, ich schaute einen Film, in dem war Sommer – ein marokkanischer Film im Rahmen des Festivals des arabischen Films, und als ich herauskam, fiel mir der erste Schnee auf den Kopf und taute sofort wieder.

An jenem Tag traf ich Tunzi zufällig im Bus. Ich hatte sie zur Haltestelle rennen sehen, sie war zu spät, aber ich stieg ein, ohne den Fahrer zu bitten, auf sie zu warten, und setzte mich hin. Sie schafft es noch. Ich verkrampfe mich, weiß nicht, wie wir zueinander stehen. Tunzi setzt sich neben mich.

„Hallo.“

„Hallo.“

Ich muss etwas sagen. Mir fällt wieder ein, dass sie nicht gern ausgefragt wird, und frage dennoch kopflos: „Fährst du nach Stockholm?“

„Ja.“

„Shopping?“

Sie schüttelt den Kopf und schweigt. Also muss ich reden, und ich erzähle, was ich so mache, nichts Besonderes, wahllosen Unfug. Nach ein paar Haltestellen muss ich aussteigen.

„Mach’s gut.“

„Mach’s gut.“

„Und du hast gesagt, du wärst im Winter nicht mehr da“, sagt Tunzi jetzt, als wir gemeinsam vorsichtig den Hügel hinaufgehen, über den vereisten Weg, den wir vor den Ferien hinuntergelaufen sind. Sie tut, als sei nichts geschehen. Ich stelle keine Fragen. Wie immer gehen wir gemeinsam zum Kaffee und zum Mittag, aber nach dem Unterricht sehen wir uns nicht. Unseren Uppsala-Plan erwähne ich mit keinem Wort.

Zwei Tage vor meiner Abreise macht sich Tunzi darüber lustig, wie viele Menschen ich zum Abschied müsse – Küsschen links, Küsschen rechts. Sie kann Gefühle, Umarmungen und Küsschen nicht ausstehen. „Nicht, dass ich drauf stehe, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich umarme ja nur, wen ich will“, antworte ich.

Ich muss noch einmal nach Stockholm, um Mama ein Geschenk zu kaufen und Geld zu wechseln. „Wir können gemeinsam fahren“, schlägt sie vor. „Willst du das?“, frage ich nach. „Ja, wir können danach noch irgendwo zusammensitzen.“

Das freitägliche Stockholm zeigt sich bewölkt, aber lebhaft. Fartun, die ebenfalls mitkommen wollte, hat den Bus verpasst und versprochen anzurufen, sobald sie ankommt.

„Fartun ist ein echter Fuchs“, sagt Tunzi im Zug. „Weißt du noch, als wir zum ersten Mal zusammen nach Stockholm gefahren sind, und sie sagte, sie sei zweiundzwanzig? Ich glaube, sie dachte, wir gehen in einen Club.“

„Wie alt ist sie denn nun wirklich?“

„Vor Kurzem ist sie zwanzig geworden, also noch nicht volljährig.“

Während ich in der Wechselstube am Bahnhof Geld tausche, geht Tunzi ins Pressbyrån. Als ich fertig bin, suche ich sie im Pressbyrån, sie mich in der Wechselstube. Dort spricht sie ein Junge an, der Geld für ein Hilfsprojekt sammelt.

„Suchen Sie jemanden?“

„Eine Freundin.“

„Dort ist sie doch, Ihre Freundin“, der Junge zeigt auf eine unbekannte junge Frau afrikanischer Herkunft.

„Was für ein stereotypes Denken!“, schimpft Tunzi, als sie mir davon erzählt. „Warum muss meine Freundin automatisch eine Schwarze sein?“

Ich finde die Vorstellung lachhaft, dass man sich aufgrund der Hautfarbe zueinander hingezogen fühlen könnte. Als würden sich Langnasige mit Langnasigen zusammentun, oder Menschen mit derselben Schuhgröße. Reichlich abstrus – für die ideale Welt. Aber wir leben nicht in einer idealen Welt. Tunzi hat allen Grund sich zu ärgern.

Als wir fertig sind, rufen wir Fartun an.

„Wo bist du?“, fragt Tunzi, hört die Antwort und bricht in Gelächter aus. Fartun hat den falschen Bus genommen und ist zum Flughafen Arlanda gefahren, eine Stunde von Stockholm entfernt. Weder dass der Bus eine andere Strecke fuhr noch, dass er ziemlich lange unterwegs war, hat Fartun misstrauisch gemacht.

„Ich hab die Nase gestrichen voll!“, sagt sie unbeherrscht.

„Ich habe noch nie im Leben so gelacht“, sagt Tunzi später.

„Aber macht euch keine Sorgen um mich, Mädels, ich komm schon irgendwie hin, habt viel Spaß inzwischen“, überzeugt uns Fartun. „In Arlanda ist es übrigens sehr schön, alles glitzert!“

Wir warten in einem Bistro auf sie und bestellen chinesische Teigtaschen.

Fartun fährt noch drei Mal an den falschen Ort, wir erreichen sie telefonisch im Buchladen am Kulturhaus und später in einem Haushaltswarengeschäft nur vier Minuten Fußweg von unserem Restaurant entfernt, allerdings geht Fartun in die falsche Richtung. Wieder rufe ich sie an, übergehe ihre Beteuerungen „Ich weiß! Ich kenne den Weg!“ und instruiere sie: „Fartun, dreh um und geh in die entgegengesetzte Richtung, bieg nirgends ab, bis zur Kreuzung …“

Während Fartun herumirrt, erkennt Tunzi sie in jeder roten Jacke, die an der Glastür des Restaurants vorbeigeht, bereit, zur Tür hinaus zu springen.

„Alles klar, ich hab’s gewusst, sie ist vorhin in Richtung Kulturhaus gelaufen!“

Es dämmert schon, als Fartun schließlich auftaucht und uns mit Entschuldigungen überschüttet. Wir bleiben sitzen, bis sie sich aufgewärmt und ein wenig erholt hat. In Gaststätten gibt es für Fartun meistens eher nichts zu essen, für zwischendurch hat sie immer Obst und spezielle Rohkostriegel dabei, heute aber nicht. Wir müssen schon bald zurückfahren und uns beeilen, um den Zug nicht zu verpassen. Ich muss ja noch packen. Fartun überlegt lange, ob sie auf die Toilette gehen soll oder nicht, also schicke ich sie mit einem ungeduldigen Klaps auf den Po dorthin.

„Child abuse!“, ruft Tunzi.

Fartun wieder zurück nach Apfelstädt zu bringen, wie wir es geplant hatten, gelingt uns nicht. Sie will noch mit einem Freund ins Kino gehen.

„Und ich muss auch noch Essen einkaufen!“

„Hast du im Wohnheim kein Essen mehr?“, frage ich.

„Nein.“

Nachdem sie uns zum Zug begleitet hat, verschwindet Fartun in der Menge.

Ich sage: „Mach dir keine Sorgen. Fartun ist eine freie Seele, sie hat ihr eigenes Dasein. Man kann ohnehin nicht die ganze Zeit auf sie aufpassen. Außerdem hat sie ja nichts zu essen.“

„Kein Essen?“, wundert sich Tunzi. „Sie hat Essen!“

„Glaubst du?“

„Das glaube ich nicht, das habe ich gesehen. Der ganze Kühlschrank ist voller Gemüse!“

„Ich kann dich zur Haltestelle begleiten“, hat sie gestern gesagt.

Das letzte Mal schaue ich aus dem Fenster meines Zimmers – über den blauen Morgenschnee läuft ein Fuchs.

Mit meinem Gepäck verlasse ich das Wohnheim, begleitet vom intensiven Gestank des Müllbergs, der sich in der Küche angesammelt hat, es stinkt im ganzen Flur. Die Letzte, die den Müll runtergebracht hat, war ich, vor über zwei Wochen, noch vor den Ferien. Damals wurde auch der Küchenboden zum letzten Mal gewischt, nämlich von mir. Im Bad wächst ein Berg aus benutzten Papierhandtüchern aus dem Mülleimer und lehnt sich an die Wand, um nicht umzufallen, auch auf dem Boden liegen Handtücher. Mach’s gut, Wohnheim, mach’s gut, kollektive Verantwortung für die Reinigung!

Tunzi kommt pünktlich um zehn Uhr, wie verabredet.

Das Wetter ist weihnachtlich: Auf der Erde, auf den Ästen der Eichen und Apfelbäume, auf den vor dem Wohnheim abgestellten Fahrrädern liegt dicker Schnee, am Sturegården streckt ein Schneemann seine Zweigarme aus, klassisch wie aus dem Kinderbuch, mit einer Möhre als Nase. Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau, selbst der Wind hält die Luft an. Aus den Schneewehen vor dem Sturegården lächeln großzahnige, ausgehöhlte Kürbisse mit erloschenen Kerzen im Bauch, die von einer Kostümparty übriggeblieben sind.

Wir warten auf den Bus. Tunzi schaut mich aufmerksam an.

„Wo ist die andere Mütze?“

„Da drin“, nicke ich in Richtung Koffer.

Ich weiß, dass die Mütze, die ich trage, alt und abgegriffen ist, ich habe sie oft im Rucksack, wovon sie ganz speckig geworden ist. Aber die schönere, die im Koffer liegt, wäre mir jetzt zu warm.

Tunzi lächelt. „Du coole Frau.“

Ich würde mich gern einmal mit ihren Augen betrachten. Sie sieht mich irgendwie nicht so, wie ich mich selbst sehe. Und umgekehrt.

Der Flug von Arlanda nach Minsk dauert anderthalb Stunden.

„Wir sind Leute, die auf einer Insel wohnen,

und alle, die herkommen, sollen gefälligst wegbleiben“,

sagte die Großmutter bedrohlich.

Tove Jansson, Das Sommerbuch

(Ü: Birgitta Kicherer)

Auf der einen Seite der Brücke ist das Wasser zu Glimmer erstarrt, liegt da wie tot, auf der anderen Seite plätschert es noch lebhaft.

Über der Insel im Znjanka-Stausee liegt Stille. Durchsichtig steht das Wasser, auf dem Grund schwarzes Laub, am Ufer dicke Eisplatten, unter die man die Finger schieben möchte, um ein Stück abzubrechen. Ich fasse hin, breche ein Stück ab. Werfe es ins Wasser – die winzigen Schollen mit den toten Blättern und Grashalmen darin schwimmen und zerfallen.

Die Weißbrauendrosseln sitzen still, wie es sich unter dem Minsker Himmel wohl gehört. Ich weiß, dass hier auf der Insel im Sommer ein Rohrsänger lebt, man kann ihn besuchen, aber jetzt ist er nicht zuhause. Als Fotomotive bleiben mir faulige Äpfel, markante Grashalme, Bäume mit vertrockneten Beeren und Sträucher, die in der warmen Zeit Laubsängern und anderem Getier Unterschlupf bieten, jetzt aber leerstehen.

Ich schicke Tunzi ein Foto von der Insel nach Schweden. Sie antwortet, bei ihnen sei es genauso. Aber unser Austausch schläft wieder ein.

Auf dem Nachhauseweg kommt mir beim Laden eine Gruppe Gopniks entgegen – derbe Gespräche, Flüche, mich beachten sie nicht. Ich falle nicht auf.

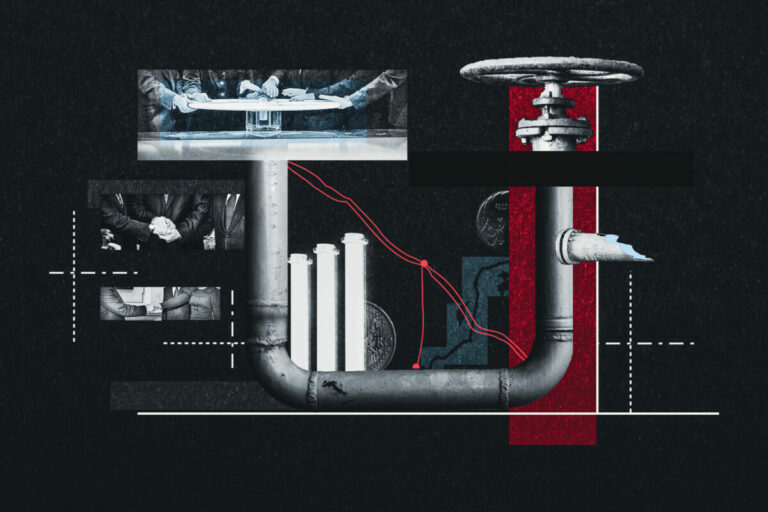

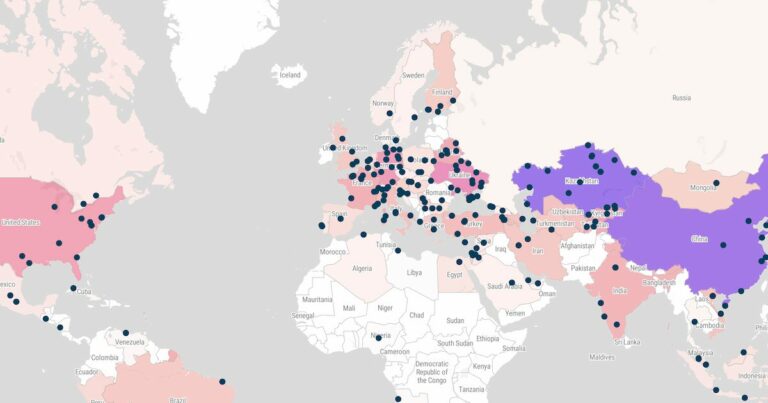

Einmal hat Fartun gefragt, ob sie und Tunzi mich besuchen kommen können. Ich weiß nicht, ob das sicher ist. Ich fürchte nicht. Belarus ist heute eines der fremdenfeindlichsten Länder Europas. Bei der Feindseligkeit gegen alle, die sich irgendwie von der Mehrheit unterscheiden, und beim Alkoholismus konkurrieren wir um den ersten Platz mit Litauen, mit dem wir einst, lange vor dem sowjetischen Imperium, einen gemeinsamen Staat bildeten.

Osteuropa ist eine Weltregion, in der Verbrechen wie häusliche Gewalt, Mord, Diebstahl und Vergewaltigung fast ausschließlich von weißen Menschen, von Hiesigen, begangen werden. Die Osteuropäer haben solche Angst, dass Andere kommen könnten, weil sie meinen, die Anderen seien schlimmer als die Gleichen.

Tunzi erzählte mir einmal von einer Mitstudentin, die mit einer Polin befreundet war. Diese Freundinnen besuchten einander. Der Besuch der jungen Polin in Tansania verlief gut, danach machte sich die Freundin in den Ferien nach Polen auf. „Das war der schlimmste Urlaub meines Lebens“, sagte sie später. „Alle starrten mich mit aufgerissenen Augen an. Und als wir ins Schwimmbad gingen und ich ins Wasser stieg, verließen alle das Becken.“

In einem russischen Newsportal lese ich die Kommentare unter einem Artikel über die große Zahl nordafrikanischer Flüchtlinge an den Küsten Italiens: ‚Am Ufer sollten Maschinengewehre stehen… Und ja, Humanität ist hier unangebracht…‘, schreibt ein Mann, in dessen FB-Profil steht, er sei ‚Mitglied der Russischen Geographischen Gesellschaft‘. Neununddreißig Menschen unterstützen seine Äußerung mit Gefällt mir.

Letztes Jahr sah ich am Znjanka-See eine Gruppe Jungen und Mädchen afrikanischer Herkunft. Ich fragte mich, wie es ihnen hier geht? Eine Freundin aus Minsk hat einen dunkelhäutigen Freund. Einmal gingen sie ins Kaufhaus Zentralny, um einen Tee zu trinken, da tauchte sofort ein betrunkener Mann auf und schlug Krach: „He, warum bist du hergekommen? Mein Opa hat gegen die Deutschen gekämpft. Mach, dass du verschwindest!“ Aber der Freund ist in Belarus geboren. Wohin sollte er verschwinden?

Der Winter ist nun richtig da. Aus Schweden habe ich die Gewohnheit mitgebracht, zuhause Kerzen in Kerzenhaltern anzuzünden. Sogar in der Mensa des Wohnheims haben immer welche gestanden. Und Matilda hatte viele davon auf ihrem Nachtschränkchen stehen.

Ich lebe in der schwedischen Zeit, ich rechne, wie spät es dort jetzt ist, ziehe zwei Stunden von der belarussischen Zeit ab, denke, so spät ist es jetzt in Apfelstädt. Nina schickt mir eine Nachricht: ‚Deine Matilda hat sich die Haare rot gefärbt!‘

Einmal, als ich über das Eis des Stausees renne und Hasenspuren im Schnee verfolge, summt mein Telefon. Eine Nachricht von einer Saida. Wer ist das?

„Alena, hier ist Fartun! Wie geht’s dir?“

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)