Труба империи

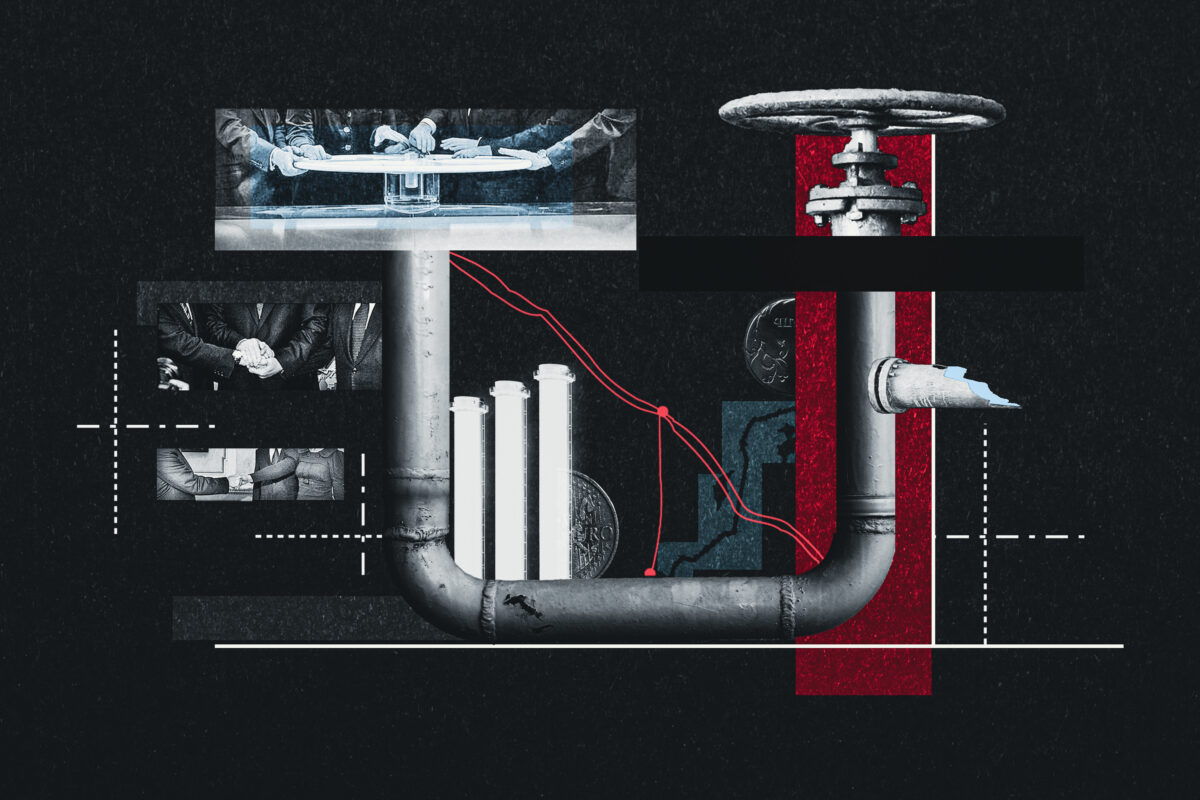

Вплоть до полномасштабной войны в Украине растущую зависимость от российского газа в Германии часто оправдывали тем, что Москва всегда была надежным поставщиком топлива по низким ценам. Игнорируя то, что подоплека действий Кремля из экономической давно стала политической. Когда это произошло и к каким привело последствиям?

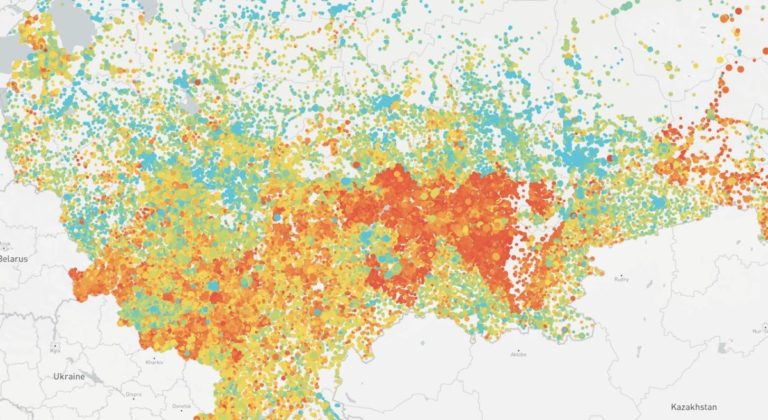

После распада Советского Союза экспорт российского природного газа в Европу постоянно увеличивался. За три десятилетия постсоветской истории пропускная способность газопроводов, по которым газ с российских месторождений шел на Запад, выросла в два раза. В западноевропейских политических и экономических кругах долгое время царил консенсус: газопроводы — больше, чем просто транспортные пути для энергоносителей, они также вносят вклад в мир и взаимопонимание между странами. Однако уже с 2000-х годов Москва, во-первых, выбрала стратегию, в рамках которой новые газопроводы должны были идти в обход третьих стран, в первую очередь Центральной и Восточной Европы. А во-вторых, решила, что цены на энергоносители должны служить политическим целям: лояльные правительства — получать щедрые скидки, а неугодные — наказываться резким повышением цен.

В Советском Союзе за экспорт природного газа отвечало министерство газовой промышленности. С распадом СССР оно было преобразовано в гигантскую корпорацию под названием «Газпром». Несмотря на частичную приватизацию, контрольный пакет акций «Газпрома» никогда не выпадал из рук российского государства. Которое дало ему монопольное право на экспорт природного газа.

Еще в 1990-е годы компания разработала амбициозные планы по наращиванию добычи и экспорта газа. Партнерство с западноевропейскими фирмами обеспечивало «Газпрому», с одной стороны, капитал для инвестиций, а с другой — поставку современного оборудования и технологий для освоения новых месторождений на Крайнем Севере, на Ямальском полуострове.

Крупнейшими партнерами «Газпрома» в Германии стали фирмы Ruhrgas (позже E.ON, затем Uniper) и Wintershall

Крупнейшими партнерами «Газпрома» в Германии стали фирмы Ruhrgas (позже E.ON, затем Uniper) и Wintershall. Последняя принадлежала немецкому концерну BASF (ныне Wintershall Dea). Обе компании наладили с «Газпромом» тесные связи и получили доли в российских газовых месторождениях, которыми тот управлял. В 2000-е Ruhrgas был еще и миноритарным акционером российской монополии. В начале 2010-х две эти немецкие фирмы заключили с «Газпромом» долгосрочные контракты сроком действия до 2036 и 2043 годов соответственно. Ruhrgas принимал участие в подготовке более чем двух тысяч молодых специалистов «Газпрома», свыше 1500 сотрудников компании проводили по приглашению Ruhrgas отпуска в Германии. Между корпорациями действовала также программа обмена для детей сотрудников.

Важнейшей составляющей сотрудничества «Газпрома» с немецкими гигантами начиная с 1990-х годов стали проекты абсолютно новых трубопроводов, проложенных в Европу совершенно новыми маршрутами.

млрд м³ через Украину другое Источник: Länder-Analysen

В 1960–1980-е годы Советский Союз провел в Европу несколько газопроводов. В большинстве случаев это был результат бартерной торговли:

- СССР получал на Западе стальные трубы, необходимые для строительства газопроводов.

- Эти трубы оплачивали кредитами, также предоставленными Западом.

- Кредиты погашали поставками природного газа из Советского Союза.

В это время экспорт газа в Западную Европу стремительно рос: с 19 миллиардов кубометров в 1975 году до 110 миллиардов кубометров в 1990-м.

До распада Советского Союза все экспортные газопроводы пролегали через территорию Украинской ССР. После него транзит основных объемов российского газа продолжился через Украину, с одним отличием — теперь она стала независимым государством.

Проходит три года с момента, как СССР прекратил существование, когда «Газпром» и компания Wintershall начинают строительство нового газопровода — «Ямал–Европа». Он должен доставлять сибирский газ с месторождений на Ямальском полуострове в Германию.

В 1999 году трубопровод введен в эксплуатацию и становится первым, по которому российский газ идет в Европу в обход Украины — через Беларусь и Польшу.

В 2000-е «Газпром» работает над тем, чтобы уменьшить значимость транзитных стран при поставках. Благодаря следующему крупному проекту, «Голубому потоку» (Blue Stream), газ пошел из России в Турцию напрямую — по дну Черного моря.

В 2011 году в эксплуатацию введен «Северный поток–1» — еще один газопровод в Германию, проходящий по дну Балтийского моря.

В 2020-м построен второй газопровод в Турцию — «Турецкий поток» (TurkStream).

На 2022 год планировался запуск «Северного потока–2», который должен был удвоить мощности первого.

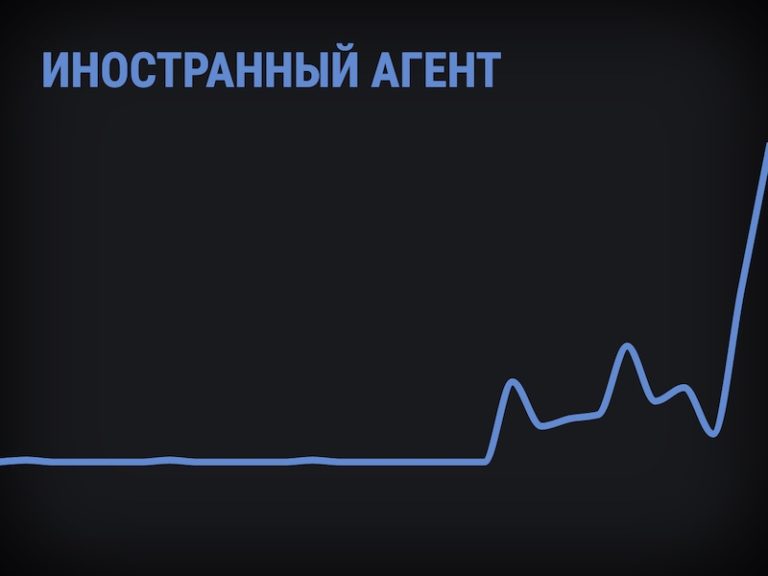

Не позднее 2009 года «Газпром» занялся планомерным снижением роли Украины как транзитной державы. Если в конце 1990-х весь газ в Европу шел через Украину, то в 2021 году — менее четверти от общего объема.

Стремление обойти третьи страны изначально имело экономическую подоплеку: это позволяло экономить на транзитных пошлинах и снизить риск перебоев с поставками. Однако в случае с Украиной после кризиса 2014 года все большее значение приобретает геополитический мотив, поскольку эту страну — или, по крайней мере, ее правительство — в Москве теперь воспринимают как врага.

Этот геополитический мотив тревожит транзитные страны, прежде всего Украину и Польшу. Они опасаются не только потери транзитных доходов, но и утраты инструмента для сдерживания российского давления.

Этот же геополитический мотив становится причиной введения США санкций против «Северного потока–2» в декабре 2019 года. Не будь этого газопровода, соответствующий транзит и дальше бы продолжался через Украину. В Германии в то время нередко можно было услышать утверждение, будто США ввели санкции, потому что сами хотели продавать ей свой сжиженный газ. Но речь тогда шла не о сокращении поставок российского газа как таковом, а исключительно о маршруте его транспортировки: вместо Балтийского моря Россия должна была и дальше поставлять газ в Европу через Украину.

Пика своей мощи российская «газовая империя» достигает в 2019 году. Экспорт природного газа из РФ взлетает до рекордных 260 миллиардов кубометров в год. Из них более 80% направляется в Европу (включая Турцию), свыше 10% — в соседние государства, бывшие республики Советского Союза. Почти 10% — в виде сжиженного газа — уходит в Азию, где крупнейшим покупателем является Япония.

Применительно к Евросоюзу это означает: почти половина импортируемого газа приходится на Россию. Но так ли это много, как кажется?

Попробуем разобраться.

и доля в энергобалансе Источники: Statista, Bruegel, Eurostat

Итак, доля российского природного газа в газовом импорте Евросоюза составляла 47%.

Чтобы понять смысл этого показателя, его нужно соотнести с тем, сколько газа ЕС потреблял в целом. Это можно сделать в два шага:

Во-первых, необходимо узнать, сколько природного газа страны ЕС добывали сами: в 2019 году это около пятой части их совокупных потребностей. Иными словами, в общем потреблении природного газа в Евросоюзе на российские поставки приходилось около 40%.

Во-вторых, нужно посмотреть, какова была доля природного газа в общем энергопотреблении (энергетическом балансе) с учетом других источников: нефти, угля, энергии ветра и солнца…

И если посмотреть именно на энергетический баланс, то окажется, что в 2019 году лишь 8% всей энергии, потребленной в ЕС, пришлось на российский природный газ.

В то же время показатели отдельных европейских стран сильно отличались друг от друга.

Если взглянуть на данные не только Евросоюза, но и по Европе в целом (включая Турцию), то из 40 европейских государств 11 вообще не покупали российский газ. Другими словами, его доля что в импорте, что и в энергобалансе — ноль процентов.

В некоторых других странах, напротив, 100% потребляемого природного газа поступало из России. Но и в их случае определяющей была именно доля российского газа в энергобалансе.

Например, весь газ, который потребляли Финляндия и Эстония, поступал из России, однако в их энергобалансе он составлял лишь 7% и 8% соответственно. В Молдове, которая также на 100% зависела от газовых поставок из России, доля была более чем вдвое выше — 17%.

Большинство европейских стран диверсифицировали источники газа. Лишь в 12 странах доля российского природного газа в общем энергобалансе превышала 10%.

В Германии этот показатель составлял 13%. Самый высокий уровень среди стран ЕС был в Венгрии — более четверти.

Абсолютным «рекордсменом» на европейском континенте, однако, оставалась (и остается) Беларусь: в 2019 году доля российского газа в ее энергобалансе составляла 81%.

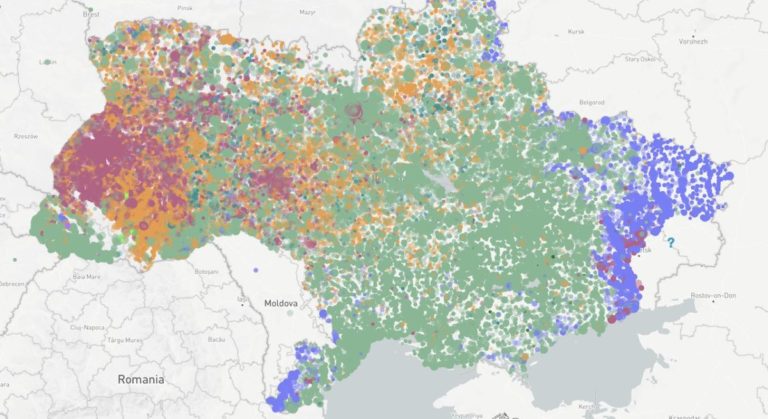

Но и значительная доля российского газа в энергобалансе не свидетельствовала автоматически о непосредственной зависимости от России. Ярче всего это демонстрирует пример Украины: в ответ на российскую военную агрессию 2014 года страна уже в 2016-м прекратила прямой импорт природного газа из России. Украина продолжала получать российский газ, но уже через европейских посредников. Ей было выгодно это хотя бы потому, что в ее случае газ, даже поступая в обход, через страны ЕС, стоил дешевле, чем если бы она покупала его у России напрямую.

Когда в 1970-е годы советский природный газ начал конкурировать с нефтью, его цена в интересах покупателей была по сложным формулам привязана к цене на это топливо. При падении нефтяных цен снижалась и цена импортируемого газа. Это делало его конкурентоспособным на рынке энергоносителей. В свою очередь, поставщику долгосрочные контракты на несколько десятилетий обеспечивали стабильный источник дохода, оправдывая высокие расходы на строительство газопроводов.

Это положение меняется с либерализацией газового рынка Евросоюза в 2009 году, а также с ростом поставок сжиженного газа (СПГ). СПГ транспортируется по морю и, подобно нефти, может продаваться на спотовых рынках — то есть краткосрочно и тому покупателю, который предложит самую высокую цену. При этом цена на СПГ некоторое время заметно ниже, чем газ по газпромовским ценам.

В 2013 году немецкий энергетический концерн RWE в арбитражном суде добивается того, чтобы в контрактах с «Газпромом» привязка цены российского газа к цене на нефть была отменена. Благодаря чему получает от «Газпрома» компенсацию более чем в 1 миллиард евро за превышение рыночного уровня цен в период с 2010 года.

Утверждение о том, что Россия продавала Германии свой газ по заведомо заниженным ценам, не соответствует действительности

Следовательно, утверждение о том, что Россия продавала Германии свой газ по заведомо заниженным ценам, не соответствует действительности. На самом деле цены формировались по разной логике: в случае с газом из России это была (историческая) привязка к цене на нефть, в случае с СПГ — рыночный баланс спроса и предложения.

Совершенно иную логику «Газпром» применял в отношении стран-соседей, ранее входивших в состав СССР. За дружественные, с точки зрения Москвы, геополитические действия она награждала правительства значительной скидкой, за ее недовольство им нередко приходилось расплачиваться резким повышением цен. Эти скачки дополнялись непрозрачными требованиями по оплате штрафов и процентов.

Разница в ценах на газ для разных стран хорошо видна на примере Германии, с одной стороны, и Беларуси — с другой. Цены для двух этих стран никогда не были одинаковыми и никогда не менялись параллельно. В 2011 году Германия платила больше Беларуси на треть, в 2012-м — более чем в два раза, а в 2013-м — почти в четыре раза. В то время как цены для Германии колебались лишь незначительно, Беларусь получала скидку за скидкой. К 2013 году цены для этой страны упали до минимального уровня.

Цены для Украины, ближайшей соседки Беларуси, менялись совершенно иначе. После «оранжевой революции», в ходе которой пророссийский кандидат Виктор Янукович проиграл президентские выборы, цена на газ для Украины постепенно выросла с 40 долларов США за 1000 кубометров до 305 долларов в 2010 году. Когда в 2010 году Янукович все-таки стал президентом Украины, уже в первый год его правления Украина получила скидку в 25%. Однако поскольку страна продолжала вести переговоры об ассоциации с ЕС, цены на газ для Украины вновь быстро выросли.

В 2013 году за российские поставки Киеву приходилось платить почти в шесть раз больше, чем Минску.

После заключения соглашения о евроассоциации в 2014 году Украине стало дешевле импортировать российский газ не из России напрямую, а из ЕС через посредников. С 2016-го прямые поставки российского газа в Украину прекратились.

Аналогичная ситуация сложилась и для Грузии после войны с Россией 2008 года: страна вынуждена была платить за российский газ вдвое больше, чем Армения, в которую газ поступал транзитом через грузинскую же территорию.

Цены «Газпрома» в 2010 году наглядно демонстрируют, что «политические друзья» могли покупать газ значительно дешевле: Беларусь и Армения, будучи союзниками России, платили самую низкую цену, в то время как Грузия и Украина, с которыми у Москвы были напряженные отношения, вынуждены были платить значительно больше.

Поскольку в Евросоюзе хватало стран, которые действительно зависели от российского газа, он так и не ввел санкции, затронувшие его поставку даже после полномасштабного российского вторжения в Украину. Введенные санкции не были распространены и на «Газпромбанк», через который проходят платежи за российский газ.

Россия, в свою очередь, не гнушалась тем, чтобы использовать зависимость ЕС от своего газа как инструмент давления. С одной стороны, покупателям было предписано оплачивать поставки в рублях — ради того, чтобы укрепить курс российской валюты. С другой — поставки были сокращены. Чтобы избежать судебных исков о компенсациях, «Газпром» искал и искал предлоги для сокращений. К примеру, отказывался забирать новую турбину для газопровода «Северный поток–1»… А затем в сентябре 2022 года в результате диверсий в Балтийском море газопровод «Северный поток–1» и одна из ниток «Северного потока–2» были повреждены настолько, что их дальнейшая эксплуатация стала невозможной.

В 2022-м году использование газопроводов «Ямал – Европа» и «Северный поток–1» было прекращено.

В том же году «Газпром» остановил поставки в большинство стран ЕС. Так, например, доля российского газа в импорте Германии за один год падает с пятидесяти с лишним процентов до нуля.

В 2022 года прекращаются поставки по трубопроводам «Ямал—Европа» и «Северный поток—1».

Транзит через Украину продолжался и после начала полномасштабной войны, но с использованием менее чем 10% доступных мощностей. Точка была поставлена лишь в конце 2024 года, когда истек срок действия российско-украинского транзитного договора.

С тех пор поставки российского газа в ЕС продолжаются либо по трубопроводу TurkStream через территорию Турции и Балканских стран, либо — все чаще — в виде сжиженного газа.

Причем у «Газпрома» даже в среднесрочной перспективе нет реальных альтернатив поставкам в Европу. Единственный газопровод, ориентированный на другие рынки сбыта, — «Сила Сибири» — протянут в Китай. Его строительство стартовало в 2014-м, а поставки начались в конце 2019 года. Но в 2021 году доля Китая в российском газовом экспорте составляла менее 10%.

И даже теперь, после завершения в конце 2024 года строительства газопровода, экспорт в Китай сможет восполнить менее четверти объемов, шедших ранее в Европу. К тому же независимые эксперты рассматривают проект «Силы Сибири» как убыточный — из-за низких цен, которых удалось добиться Китаю.

С 2022 года Россия фактически осталась без значительной части своей «газовой империи».

После потери европейского рынка сбыта «Газпром» стремится построить новые экспортные газопроводы в Китай: «Силу Сибири – 2» и «Силу Сибири – 3». Однако договоренности с Китаем до сих пор не достигнуты. С учетом того, как долго строятся трубопроводы, единственной альтернативой для России в обозримом будущем просматривается только сжиженный газ. Но объемы поставок российского СПГ не впечатляют: в 2022 году доля сжиженного газа составляла в российском газовом экспорте лишь 15%. Увеличение объемов — долгосрочный проект, который осложняется западными санкциями, блокирующими получение технологий.

Международное энергетическое агентство после 2022 года резко пересмотрело прогноз, касающийся экспорта российского газа в будущем, в сторону снижения. На 2030 год прогноз сокращен на две трети.

Текст: Хайко Пляйнес

Редактура: Дмитрий Карцев, Леонид Климов и Юлиан Ханс

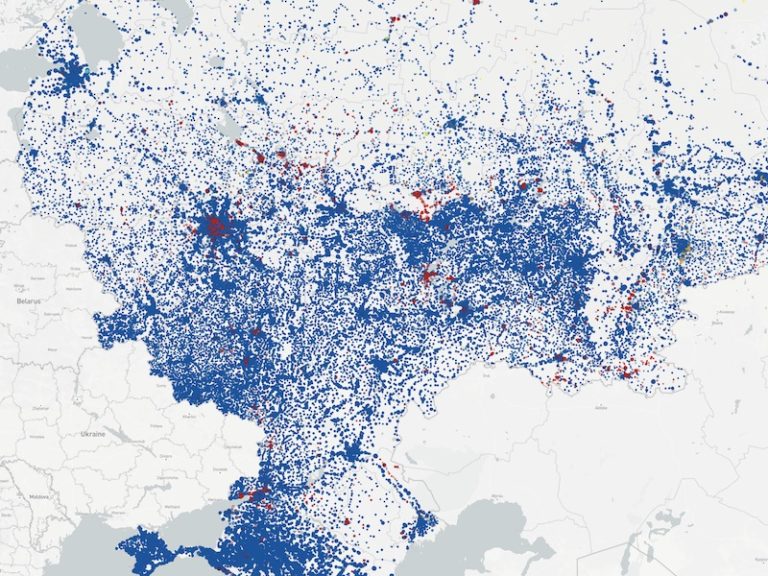

Визуализация данных и карты: Артем Щенников

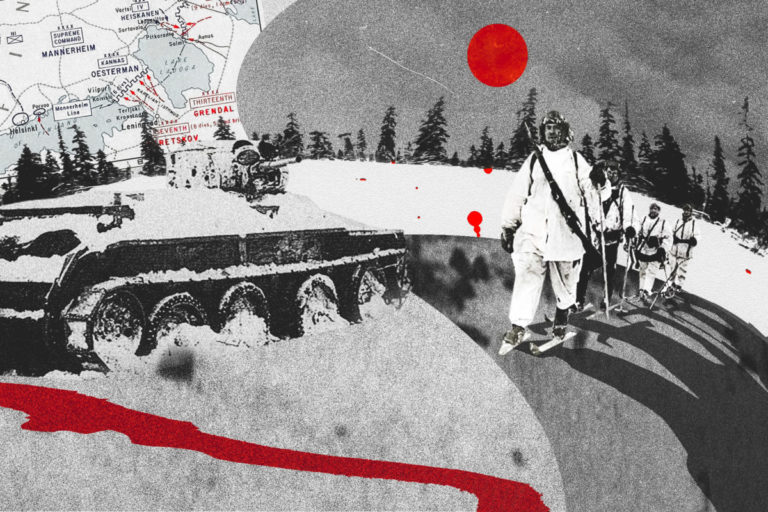

Иллюстрация: Анна И.

Опубликовано 26 сентября 2025 года

Хайко Пляйнес — профессор сравнительной политологии, руководитель направления политики и экономики Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете. В центре его исследовательских интересов способы функционирования недемократических режимов. Конкретным примером для него часто служат конфликты в энергетическом секторе, касающиеся, в первую очередь, экспортных трубопроводов.

Публикация подготовлена в рамках проекта «Невидимые войны России», который реализуется платформой дekoder при содействии и финансовой поддержке Университета Санкт-Галлена. Проект также поддержан фондом ZEIT STIFTUNG BUCERIUS в рамках программы «Открытая наука».

Концепцию проекта разработали профессор Ульрих Шмид, Мэнди Ганске-Цапф и Леонид А. Климов.

Источники данных:

Маршруты газопроводов: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, декабрь 2024 года, лицензия CC BY 4.0. Данные доработаны редакцией дekoder’а на основе научных публикаций, в частности: Per Högselius (2013) Red Gas. Russia and the Origins of European Energy Dependence.