Moskaus Politik mit den Gaspreisen

Bis zum Beginn des vollumfänglichen Angriffskrieges auf die Ukraine wurde die wachsende Abhängigkeit von russischem Gas in Deutschland häufig damit gerechtfertigt, Moskau habe doch stets zuverlässig und günstig geliefert. Ein Blick auf die Details.

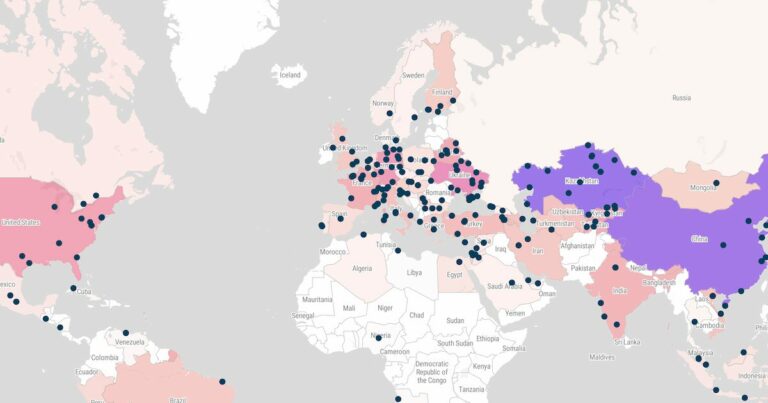

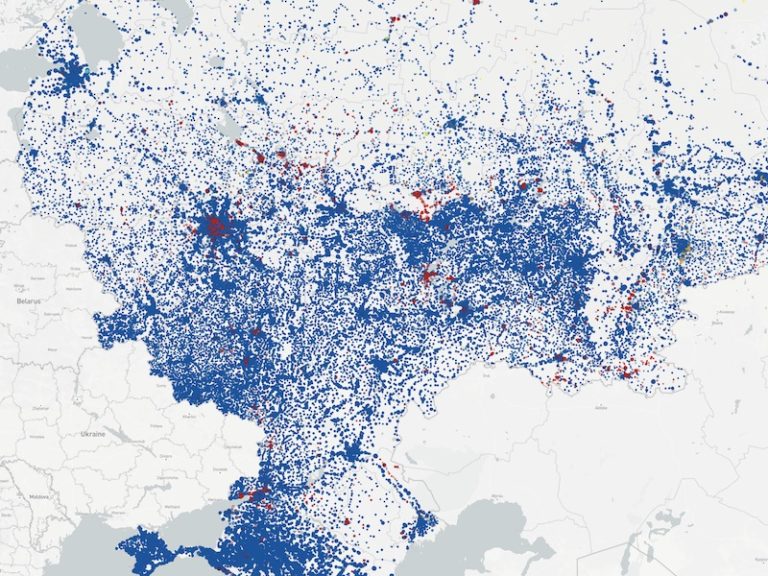

Seit der Auflösung der Sowjetunion wurde der Export von russischem Erdgas nach Europa stetig weiter ausgebaut. Die Kapazität aller Pipelines, die Gas von russischen Feldern in den Westen transportierten, hat sich seit den 1990er Jahren innerhalb von drei Jahrzehnten verdoppelt. Obwohl Moskau seit Beginn der 2000er Jahre die Strategie verfolgte, beim Bau neuer Leitungen Drittstaaten in Mittelosteuropa zu umgehen, war in Politik und Wirtschaft ein Argument lange Konsens: Pipelines sind mehr als Transportwege, sie sind gleichzeitig ein Beitrag zu Frieden und Verständigung. Dabei war schon früh erkennbar, wie die Führung in Moskau mit Energiepreisen Politik machte: Folgsame Regierungen erhielten großzügige Rabatte, unliebsame wurden mit saftigen Preisaufschlägen bestraft.

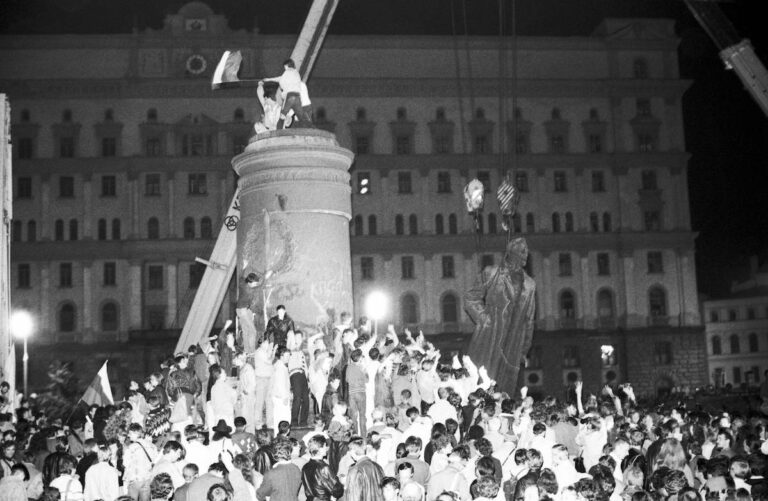

Im Zuge der Auflösung der Sowjetunion wurde das Ministerium für die Erdgaswirtschaft, das für die sowjetischen Erdgasexporte zuständig war, in das Unternehmen Gazprom umgewandelt. Trotz einer Teilprivatisierung blieb die Mehrheit an Gazprom immer im Staatsbesitz. Gazprom erhielt das Monopol auf den Export von Erdgas.

Das Unternehmen entwickelte ehrgeizige Pläne für Ausbau von Förderung und Export. Partnerschaften mit westeuropäischen Firmen verschafften Gazprom einerseits Kapital für Investitionen und andererseits moderne Fördertechnik für die Erschließung neuer Gasfelder im hohen Norden auf der Jamal-Halbinsel.

Gazprom entwickelte ehrgeizige Pläne für Ausbau von Förderung und Export

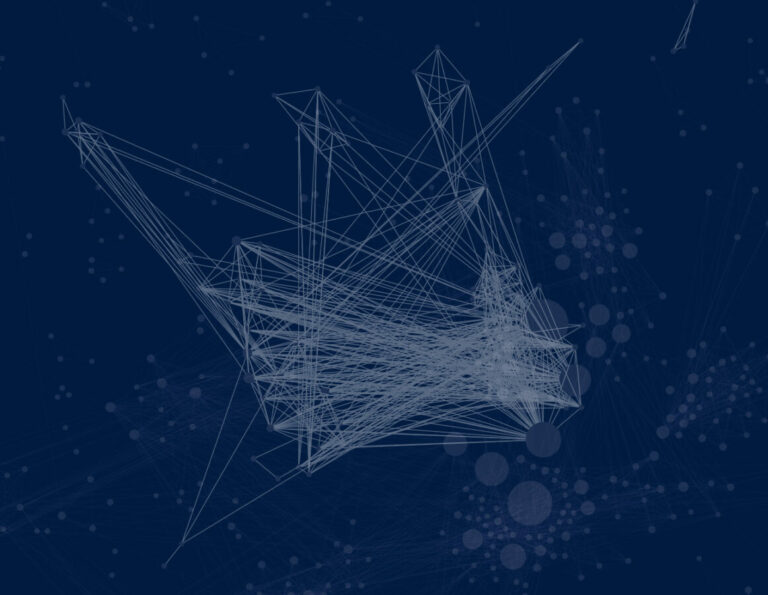

Die größten deutschen Partner von Gazprom waren Ruhrgas (später E.ON, dann Uniper) und Wintershall im Besitz von BASF (jetzt Wintershall Dea). Beide Firmen entwickelten enge Partnerschaften mit Gazprom. Ruhrgas war in den 2000er Jahren Minderheitsaktionär von Gazprom. Ruhrgas und Wintershall erhielten beide Anteile an russischen Erdgasfeldern, die von Gazprom betrieben wurden. Beide schlossen bereits Anfang der 2010er Jahre langfristige Verträge mit Gazprom mit Laufzeiten bis 2036 bzw. 2043. Ruhrgas organisierte Trainings für über 2000 Nachwuchskräfte von Gazprom, mehr als 1500 Gazprom-Beschäftigte verbrachten auf Einladung von Ruhrgas ihre Ferien in Deutschland. Es gab zwischen den beiden Firmen auch ein Austauschprogramm für Kinder von Beschäftigten.

Der größte Bereich für die Zusammenarbeit zwischen Gazprom und deutschen Unternehmen war seit den 1990er Jahren der Bau neuer Pipelines, die über ganz neue Routen verlaufen sollten.

Mrd. m³ Durch die Ukraine Andere Source: Länder-Analysen

In den 1960–1980 Jahren baut die Sowjetunion eine Reihe von Gas-Pipelines nach Europa. Die meisten sind das Ergebnis eines Tauschgeschäftes: 1. Die Sowjetunion bekommt im Westen Stahlrohre, die für den Bau notwendig sind. 2. Die Rohre werden mit Krediten bezahlt, die ebenso aus dem Westen kommen. 3. Die Kredite werden mit Erdgaslieferungen getilgt.

Die Gasexporte nach Westeuropa steigen rasant von 19 Milliarden Kubikmeter im Jahr 1975 auf 110 Milliarden Kubikmeter im Jahr 1990.

Bis zur Auflösung der Sowjetunion verlaufen alle Exportpipelines über das Territorium der Ukrainischen Sowjetrepublik. Die seit 1991 unabhängige Ukraine wird somit zum zentralen Transitland für russisches Gas.

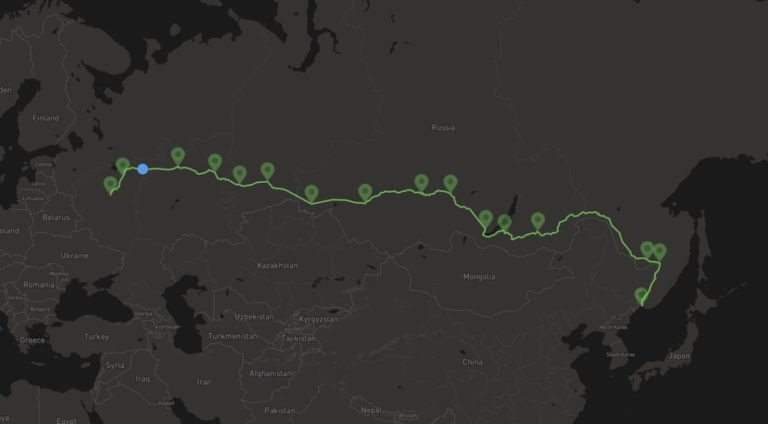

Nur drei Jahre nach der Auflösung der Sowjetunion beginnen Gazprom und Wintershall ein neues Bauprojekt – die Jamal-Pipeline. Diese soll sibirisches Gas aus den Gasfeldern auf der Halbinsel Jamal bis nach Deutschland liefern.

Die Pipeline geht 1999 in Betrieb und wird zur ersten Pipeline, die Erdgas abseits der Ukraine – über Belarus und Polen – nach Europa liefern soll.

In den 2000er Jahren bemüht sich Gazprom, die Bedeutung von Transitstaaten für Erdgaspipelines zu reduzieren. Das nächste große Projekt – Blue Stream – liefert Erdgas von Russland durch das Schwarze Meer direkt in die Türkei.

2011 geht Nord Stream I in Betrieb, eine weitere Pipeline nach Deutschland, nun aber durch die Ostsee.

2020 wird eine weitere Pipeline auch in die Türkei gebaut: TurkStream.

2022 soll auch Nord Stream 2 in Betrieb gehen, die die Kapazitäten der Nord Stream 1 verdoppeln sollte.

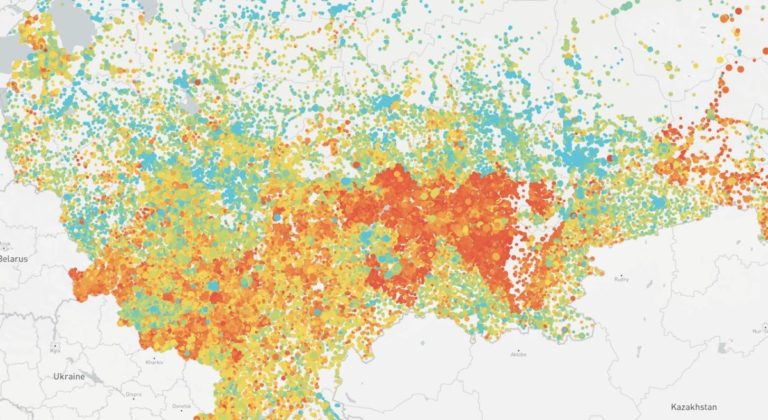

Spätestens ab 2009 arbeitete Gazprom gezielt daran, die Bedeutung der Ukraine als Transitland zu reduzieren. Während Ende der 1990er das ganze Gas durch die Ukraine floss, war es 2021 weniger als ein Viertel.

Für das Bemühen, Transitländer zu umgehen, gab es zunächst einen wirtschaftlichen Hintergrund: Transitgebühren werden gespart und das Risiko von Lieferausfällen wird reduziert. Im Fall der Ukraine gewann aber seit der Ukraine-Krise 2014 ein geopolitisches Motiv an Bedeutung, da die Ukraine – oder zumindest die ukrainische Regierung – als Gegner wahrgenommen wurden.

Dieses geopolitische Motiv beunruhigte die Transitländer, insbesondere die Ukraine und Polen. Sie fürchteten nicht nur den Wegfall von Transiteinnahmen, sondern auch den Verlust einer strategischen Absicherung gegen russischen Druck.

Dieses geopolitische Motiv war auch die Ursache für die im Dezember 2019 eingeführten US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 , denn ohne diese Pipeline muss der entsprechende Transit weiterhin durch die Ukraine erfolgen. Die in Deutschland oft geäußerte Behauptung, die USA wollten ihr eigenes Flüssiggas nach Deutschland verkaufen, macht hingegen keinen Sinn. Denn es ging damals ja gar nicht um eine Reduzierung russischer Erdgaslieferungen, sondern nur um den Transportweg – statt durch die Ostsee sollte Russland durch die Ukraine liefern.

Seinen Zenit erreichte das russische „Erdgas-Imperium“ im Jahr 2019. Russlands Erdgasexporte hatten mit gesamt 260 Milliarden Kubikmeter einen neuen Höchststand erreicht. Davon gingen gut 80 Prozent nach Europa (einschließlich Türkei), gut 10 Prozent an Nachbarstaaten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und knapp 10 Prozent wurden als Flüssiggas nach Asien exportiert, wo Japan der größte Abnehmer war.

Für die Europäische Union bedeutete dies: Fast die Hälfte ihrer Erdgasimporte kamen aus Russland. Die Frage ist aber: War das viel?

und Anteil am Energiemix Sources: Statista, Bruegel, Eurostat

2019 beträgt der Anteil des russischen Erdgases an den EU-Gasimporten 47 Prozent.

Um die Bedeutung dieser Zahl einschätzen zu können, müssen wir sie in Bezug setzen zum gesamten Energieverbrauch. Das geht in zwei Schritten:

Im ersten Schritt müssen wir berücksichtigen, wie viel Erdgas die EU Länder selbst produzieren. Insgesamt produziert die EU 2019 ein Fünftel ihres Erdgasbedarfs selbst. Das heißt, dass der Anteil russischer Exporte am gesamten Erdgasverbrauch in der EU bei 40 Prozent lag.

Im zweiten Schritt schauen wir, wie groß der Erdgasanteil am gesamten Energieverbrauch (Energiemix) ist – also wenn man auch andere Energieträger wie Wind, Solar, Erdöl, Kohle etc. berücksichtigt.

2019 stammten rund 8 Prozent der gesamten Energie, die die EU verbrauchte, aus russischem Erdgas.

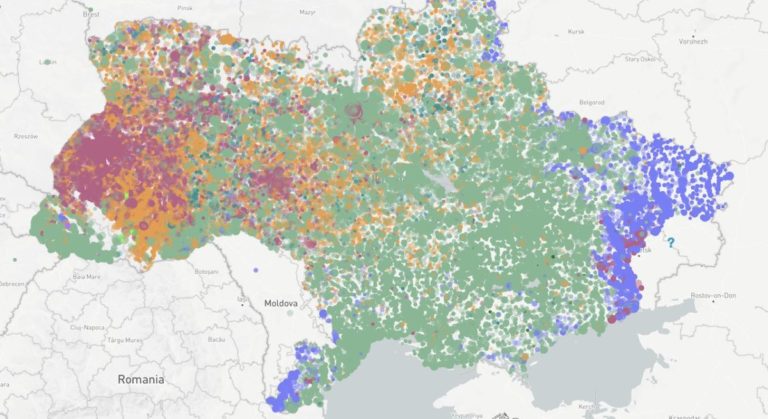

Die Zahlen unterscheiden sich aber für die einzelnen europäischen Staaten sehr stark. Nun werfen wir auch den Blick auf die Zahlen über die Europäische Union hinaus.

Von den 40 europäischen Flächenstaaten (einschließlich der Türkei) bezogen 11 überhaupt kein Erdgas aus Russland. Da ist der Anteil, sowohl bei den Exporten als auch beim Energiemix - 0,0.

In einigen anderen Ländern kann dagegen 100 Prozent Erdgas aus Russland stammen.

Der Grad der Abhängigkeit hängt jedoch maßgeblich vom Anteil im Energiemix ab.

Finnland und Estland bezogen ihr Erdgas vollständig aus Russland. Im Energiemix machte Gas dort allerdings nur 7 bzw. 8 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus. In Moldau, das ebenfalls zu 100 Prozent mit russischem Gas versorgt wurde, lag der Anteil bei 17 Prozent – also fast einem Fünftel.

Die meisten europäischen Länder mixen die Gasquellen. Nur bei 12 Ländern lag der Anteil des russischen Erdgases im gesamten Energiemix bei über 10 Prozent. Darunter auch Deutschland.

In Deutschland betrug der Wert 13 Prozent. Der höchste Wert in der EU war aber bei Ungarn - mehr als ein Viertel.

Der absolute Ausreißer auf dem europäischen Kontinent war (und ist) jedoch Belarus. Der Anteil des russischen Gases betrug im Energiemix 81 Prozent.

Ein hoher Anteil russischen Gases bedeutete aber nicht automatisch eine direkte Abhängigkeit von Russland. Am deutlichsten zeigt dies das Beispiel der Ukraine: In Reaktion auf die russische militärische Aggression ab 2014 stoppte das Land 2016 direkte Erdgasimporte aus Russland. Das Land bezog zwar weiterhin russisches Erdgas, jedoch über Zwischenhändler aus der EU.

Das war für die Ukraine allein schon deshalb sinnvoll, weil das Erdgas trotz des Umweges über die EU billiger war als bei direkter Lieferung aus Russland.

Da Erdgas in den 1970er Jahren als Konkurrent zu Erdöl antrat, wurde im Interesse der Abnehmer der Lieferpreis für Erdgas über komplexe Formeln an den Preis für Erdöl gekoppelt. Im Falle sinkender Erdölpreise sank damit auch der Preis der Erdgasimporte, so dass Erdgas auf dem Importmarkt konkurrenzfähig blieb. Lieferverträge mit einer Dauer von mehreren Jahrzehnten garantierten gleichzeitig dem Lieferanten eine langfristige Einnahmequelle, die die hohen Kosten des Pipelinebaus rechtfertigte.

Das änderte sich erst mit der Liberalisierung des EU-Erdgasmarktes im Jahr 2009 und dem Aufkommen von Flüssiggas. Flüssiggas wird per Schiff transportiert und kann ähnlich wie Erdöl bei Lieferung auf Spotmärkten, also kurzfristig an den Meistbietenden verkauft werden. Flüssiggas konnte dabei für einige Zeit deutlich unterhalb der von Gazprom gesetzten Preise gekauft werden.

Es stimmt also nicht, dass Deutschland von Russland grundsätzlich billiges Gas erhielt

Der deutsche Energiekonzern RWE erwirkte 2013 gegen Gazprom ein Schiedsgerichtsurteil zur Aufhebung der Ölpreisbindung in den Lieferverträgen. RWE erhielt von Gazprom einen Schadensersatz von mehr als einer Milliarde Euro für die seit 2010 über dem Marktniveau gezahlten Preise. Es stimmt also nicht, dass Deutschland von Russland grundsätzlich billiges Gas erhielt. Vielmehr wurden die Preise nach unterschiedlicher Logik bestimmt: Bei Russland war es die Koppelung an den Ölpreis, auf dem Spotmarkt der Ausgleich von Angebot und Nachfrage.

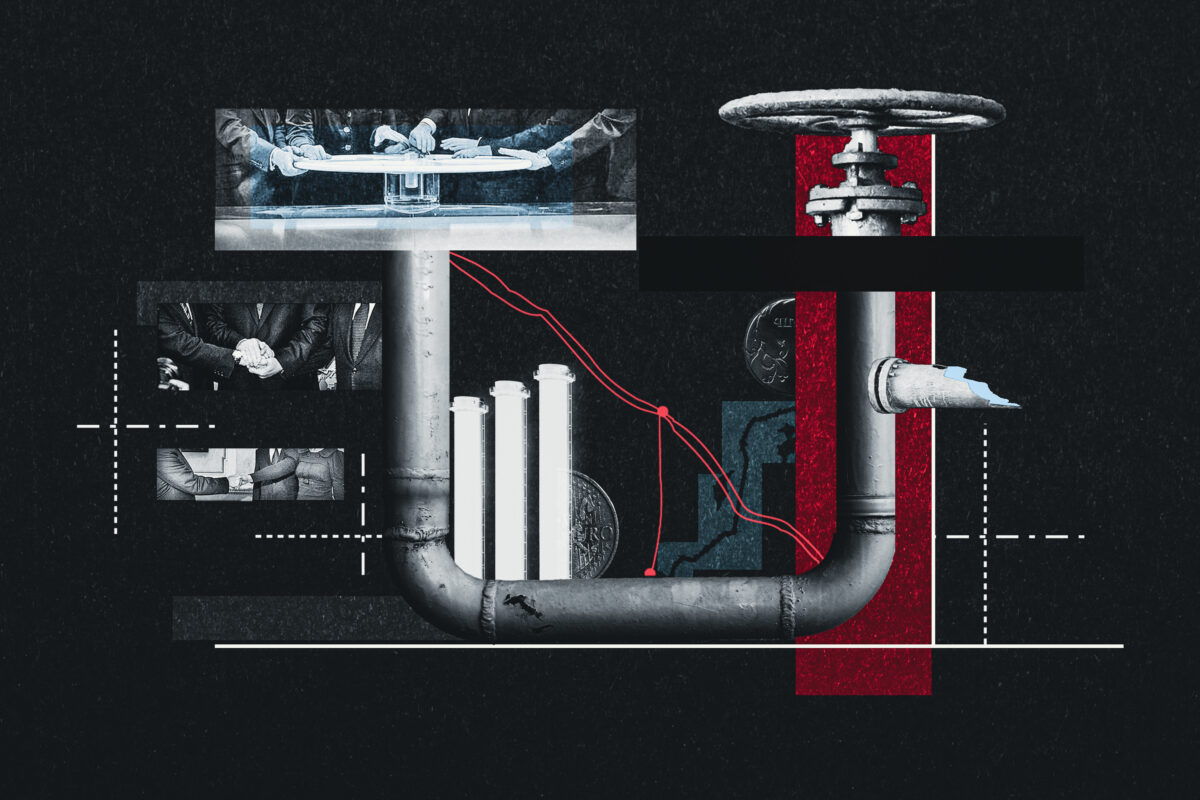

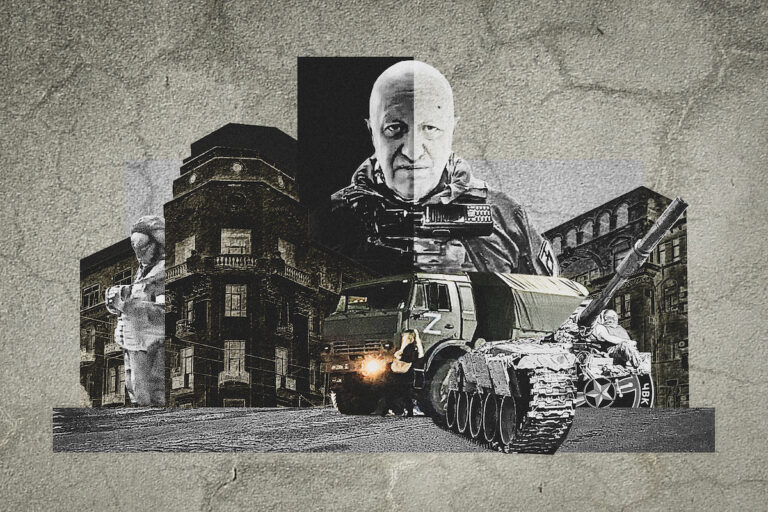

Eine ganz andere Logik wandte Gazprom gegenüber Abnehmerländern auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion an. Wahrgenommene geopolitische Partnerschaften führten zu starken Preisnachlässen, russische Unzufriedenheit mit der Politik eines Landes oft zu drastischen Preiserhöhungen. Diese wurden um intransparente Straf- und Zinsforderungen ergänzt.

Den Unterschied zeigen die Lieferpreise von Gazprom für Deutschland einerseits und für Belarus andererseits. Die Preise sind weder identisch, noch entwickeln sie sich parallel. Deutschland zahlt 2011 ein Drittel mehr als Belarus, 2012 mehr als doppelt so viel und 2013 fast viermal so viel. Während die Preise für Deutschland sich nur geringfügig ändern, bekommt Belarus immer mehr Rabatt. 2013 ist der niedrigste Preis erreicht.

Die Preise für die Ukraine, ein direktes Nachbarland von Belarus, entwickeln sich derweil ganz anders: Nach der Orangenen Revolution, bei der der „Russland-nahe“ Kandidat Viktor Janukowytsch die Präsidentenwahl verliert, steigt der Erdgaspreis für die Ukraine von 40 US-Dollar pro 1000 Kubikmeter Schritt für Schritt an auf bis zu 305 US-Dollar im Jahr 2010.

Als in der Ukraine der „russlandnahe“ Viktor Janukowitsch 2010 Präsident wird, gibt es bereits in seinem ersten Amtsjahr sofort einen Rabatt von 25 Prozent. Da die Ukraine jedoch weiter mit der EU über ein Assoziierungsabkommen verhandelt, steigen die Preise für die Ukraine schnell wieder. 2013 ist der russische Lieferpreis für die Ukraine fast sechsmal so hoch wie der für Belarus. Nach dem Abschluss des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union war es für die Ukraine trotz der Zwischenhändler billiger, russisches Gas aus der EU zu importieren als direkt aus Russland. Die Ukraine bezieht seit 2016 für den eigenen Bedarf kein Erdgas mehr direkt aus Russland.

Ähnliches gilt für Georgien nach dem Krieg mit Russland im Jahr 2008: Das Land bezahlt doppelt so viel für russisches Erdgas wie Armenien, für das das Gas durch Georgien weiter transportiert wird.

An den Preisen von Gazprom im Jahr 2010 lässt sich beispielhaft die „Vorzugsbehandlung politischer Freunde“ ablesen: Belarus und Armenien als Verbündete zahlen den niedrigsten Preis. Georgien und die Ukraine, mit denen es massive Spannungen gibt, zahlen deutlich mehr.

Aufgrund der großen Abhängigkeit sah die EU keine Sanktionen für Erdgaslieferungen vor – nach dem Beginn des großflächigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Frühjahr 2022 gab es keine solchen Reaktionen. Auch die Gazprombank, die die Zahlungen für russische Erdgaslieferungen abwickelte, wurde nicht mit Sanktionen belegt.

Russland wollte aber seinerseits die Abhängigkeit der EU beim Erdgas nutzen, um Druck auszuüben. Einerseits wurden Zahlungen in Rubel verlangt, um den Wechselkurs zu stärken, andererseits wurden Gaslieferungen eingeschränkt. Um Entschädigungsforderungen zu vermeiden, suchte Gazprom dabei Vorwände, wie etwa Probleme bei der Lieferung einer Turbine für die Nord Stream 1-Pipeline. Durch Sprengstoffanschläge wurden im September 2022 die Nord Stream 1-Pipeline sowie ein Strang der Nord Stream 2-Pipeline so beschädigt, dass eine Nutzung nicht mehr möglich war.

über Nord Stream und Jamal Source: Bruegel

Im Laufe des Jahres 2022 stellte Gazprom die Lieferung in die meisten EU-Länder ein.

Für Deutschland zum Beispiel sank der Anteil Russlands an der Erdgasversorgung innerhalb eines Jahres von über 50 Prozent auf Null.

Die Jamal-Pipeline und die Nord Stream 1-Pipeline wurden ab 2022 nicht mehr genutzt.

Der Transit durch die Ukraine nutzte weniger als ein Zehntel der vor Beginn des großflächigen russischen Angriffskriegs vorhandenen Kapazität. Mit dem Ende des Transitvertrages zwischen Russland und der Ukraine stoppte die Ukraine Ende 2024 den Erdgastransit aus Russland, der auch während des Krieges kontinuierlich weitergelaufen war.

Russische Erdgaslieferungen in die EU erfolgen seitdem über TurkStream durch die Türkei und den Balkan bzw. zunehmend als Flüssiggas per Tanker.

Gazprom hat dabei auch mittelfristig keine Alternativen zu den Lieferungen nach Europa. Die einzige Pipeline zu neuen Absatzmärkten, Sila Sibiri [dt. Kraft Sibiriens]. wird nach China gebaut. Baubeginn war 2014, Lieferungen durch die Pipeline begannen Ende 2019. Der Anteil Chinas an den russischen Exporten lag aber 2021 noch bei weniger als 10 Prozent.

Nach Fertigstellung der Pipeline Ende 2024 können die Exporte nach China immer noch weniger als ein Viertel der russischen Exporte nach Europa ersetzen. Hinzu kommt, dass die Pipeline aufgrund der von China ausgehandelten Preise von unabhängigen Experten als „Verlustgeschäft“ gesehen wird.

Russland verlor seit 2022 einen großen Teil seines Erdgas-Imperiums.

Trotzdem bemüht sich Gazprom nach dem Verlust des europäischen Absatzmarktes um den Bau weiterer Export Pipelines nach China – Sila Sibiri-2 und 3. Eine Einigung mit China wurde jedoch bisher nicht erreicht. Aufgrund der langen Bauzeiten für Pipelines gibt es also für Russland auf absehbare Zeit keine weiteren Alternativen zum Flüssiggas. Auch beim Flüssiggas beginnt die Expansion von einem niedrigen Niveau. Flüssiggas hatte 2022 einen Anteil von 15 Prozent an den russischen Exporten. Die Ausweitung ist ein langfristiges Projekt und wird durch westliche Sanktionen auf Technologieexporte erschwert.

Die Internationale Energieagentur aktualisierte nach 2022 ihre Schätzung für die Zukunft russischer Erdgasexporte drastisch nach unten. Die Prognose für 2030 wurde um zwei Drittel reduziert.

Text: Heiko Pleines

Redaktion: Julian Hans und Leonid A. Klimov

Datenvisualisierung und Karten: Artjom Schtschennikow

Schlussredaktion: Friederike Meltendorf

Illustration: Anna I.

Veröffentlicht am 31. Juli 2025

Die Publikation ist Teil des Projekts „Russlands unsichtbare Kriege“, das dekoder in Kooperation und mit finanzieller Unterstützung des Center for Governance and Culture in Europe an der Universität St. Gallen (GCE-HSG) umsetzt. Das Projekt wurde zusätzlich von der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS im Rahmen des Programms „Offene Wissenschaft“ unterstützt.

Das Konzept des Projektes wurde von Prof. Dr. Ulrich Schmid, Mandy Ganske-Zapf und Leonid A. Klimov entwickelt.

Daten und Quellen

Pipeline-Routen: “Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, December 2024” unter CC BY 4.0. Bearbeitet von dekoder-Redaktion im Hinblick auf wissenschaftliche Publikationen, insbesondere: Högselius, Per: Red Gas. Russia and the Origins of European Energy Dependence, Basingstoke, 2013

Russische Erdgaspreise: Belarus-Analysen Nr. 49, Ukraine-Analysen Nr. 144

Anteil russischer Erdgaslieferungen: eigene Berechnungen nach Anteil an Erdgasimporten: Statista, am Erdgasverbrauch: Bruegel, am Energiemix: Eurostat sowie zusätzliche Quellen für dort nicht erfasste Länder.

Weiterführende Literatur

Bader-Gassner, Miriam A. (2014): Pipelineboom. Internationale Ölkonzerne im westdeutschen Wirtschaftswunder, (Wirtschafts- und Sozialgeschichte des modernen Europa. Economic and Social History of Modern Europe), Baden-Baden

Balmaceda, Margarita (2004): Der Weg in die Abhängigkeit. Ostmitteleuropa am Energietropf der UdSSR, in: Osteuropa, 9-10/2004, S. 162–179

Balmaceda, Margarita M. (Hrsg. 2004): Europa unter Spannung. Energiepolitik zwischen Ost und West, (Osteuropa Bd. 54.2004, Heft 9/10), Berlin

Bleidick, Dietmar: Die Ruhrgas 1926 bis 2013. Aufstieg und Ende eines Marktführers, (Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte. Bd. 30), Berlin–Boston 2018.Bösch, Frank: Energy Diplomacy. West-Germany, the Soviet Union and the Oil Crisis of the 1970ies, in: Historical Social Research / Historische Sozialforschung 4/2014, S. 165–185.

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)