Russlands Geschichtsmythen entlarvt

Bestimmen Geschichtsmythen die gesellschaftliche Selbstwahrnehmung oder ermöglichen bestimmte Denkmuster erst die Ausbreitung historischer Mythen?

Russland bringt spätestens seit der Annexion der Krym 2014 die Geschichte für seine propagandistischen Ziele in Stellung, missbraucht sie als Schützenhilfe im Angriffskrieg gegen die Ukraine und in der Konfrontation mit dem Westen. Doch Geschichtspropaganda könnte die russische Gesellschaft kaum so effektiv erreichen, wenn sie nicht auf zugrundeliegenden und seit langem entwickelten Denkmustern aufbauen würde.

Aus diesem Grund eröffnen wir unser neues Special, das dem Dekodieren der Geschichtsnarrative des Kremls gewidmet ist, mit diesem Briefwechsel, in dem der Publizist Andrej Archangelski und der Historiker Sergej Medwedew die toxischen und tödlichen Denkmuster ergründen, die hinter Russlands Geschichtsmythen stehen.

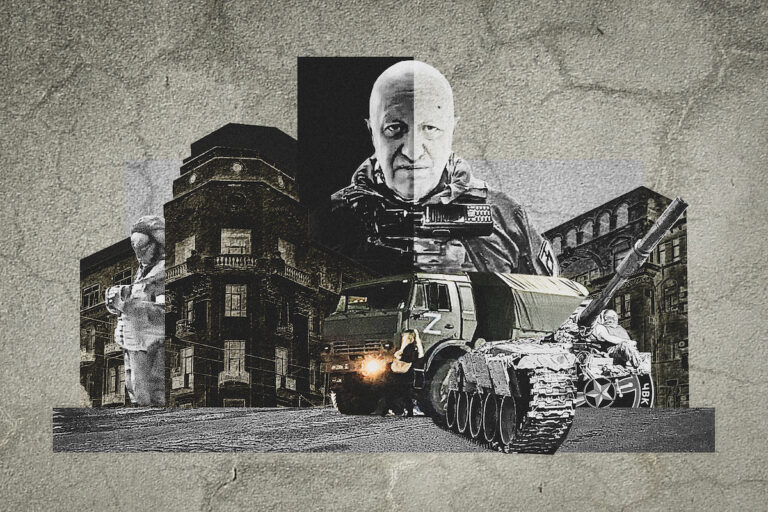

KI-Hinweis: Die Illustration hat dekoder mit Google Gemini erstellt.

Mehr Narrative dekodieren

Andrej Archangelski: Fangen wir am besten mit persönlichen Denkmustern an, die uns selbst nicht bewusst sind oder wo es Jahre dauert, bis sie uns bewusstwerden. Und die uns mühevolle Arbeit an uns selbst abverlangen.

Wir sind beide noch in der Sowjetzeit geboren – in ihren satten Jahren unter Breschnew (auch Ära der Stagnation genannt). Das war Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Was waren meine ersten Vorstellungen, die ich als Kind von meinem Land und der Welt hatte? Im Zentrum stand als selbstverständliche Basis wohl das Gefühl, dass es ein Glück war, im besten Land der Welt geboren zu sein – in der UdSSR. Ich kann dieses Gefühl sogar auf einer Farbskala beschreiben: „Unser Land“ hat natürlich den Platz an der Sonne, im hellen Licht, ohne Risse und Lücken – und dieses Licht produziert das Land selbst (wie ein Perpetuum mobile).

Dann kamen die anderen sozialistischen Länder. Da musste es auch hell sein, aber mit ein paar Streifen wie auf ihren Fahnen – abwechselnd weiß und, sagen wir mal, grau. Und schließlich – im Spektrum von violett bis schwarz – die Länder des Kapitals und alle übrigen. Die Finsternis der USA erschien mir undurchdringlich.

Außerdem hatte ich noch das Gefühl, dass einem die Sowjetunion die ganze Welt ersetzen kann. Dass wir „die Anderen“ gar nicht brauchen, weil wir selbst eine „ganze Welt“ sind. Mit „unserer eigenen Geschichte“.

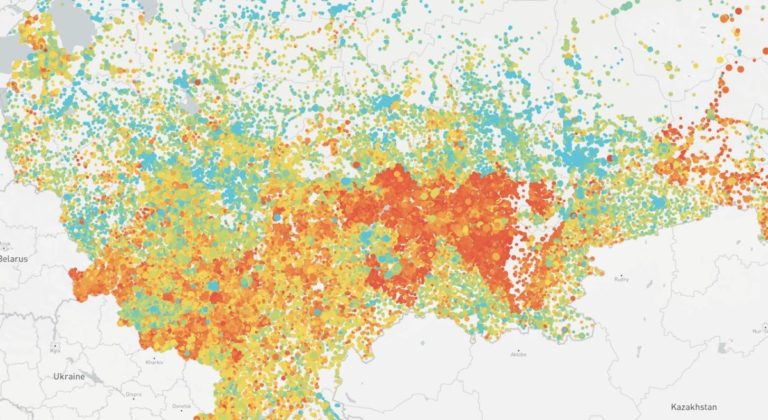

Die enorme Ausdehnung der Sowjetunion hat zu dieser Erzählung vom „Glück per Geburt“ beigetragen: „im größten Land, im unermesslichsten Land …“ – das hörten wir von klein auf.

Und um diese Denkmuster herum tanzten dann alle anderen.

Wie siehst du das?

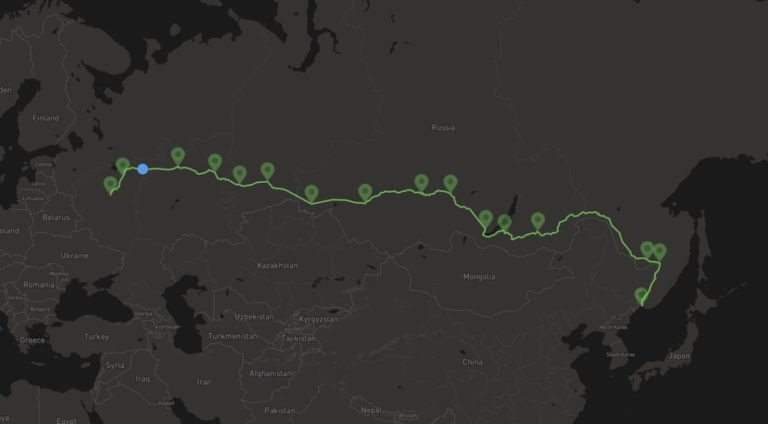

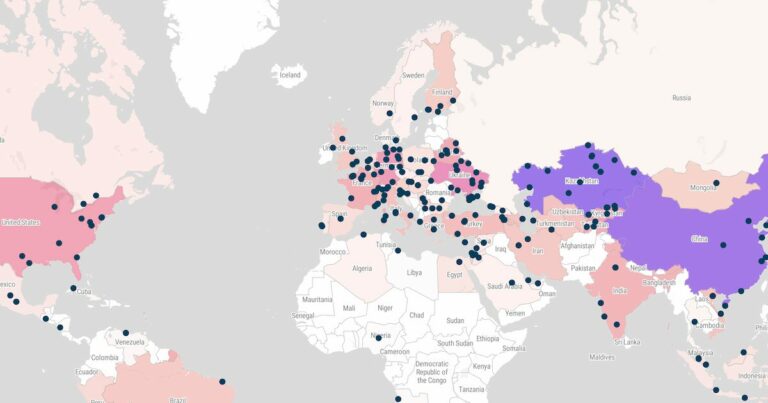

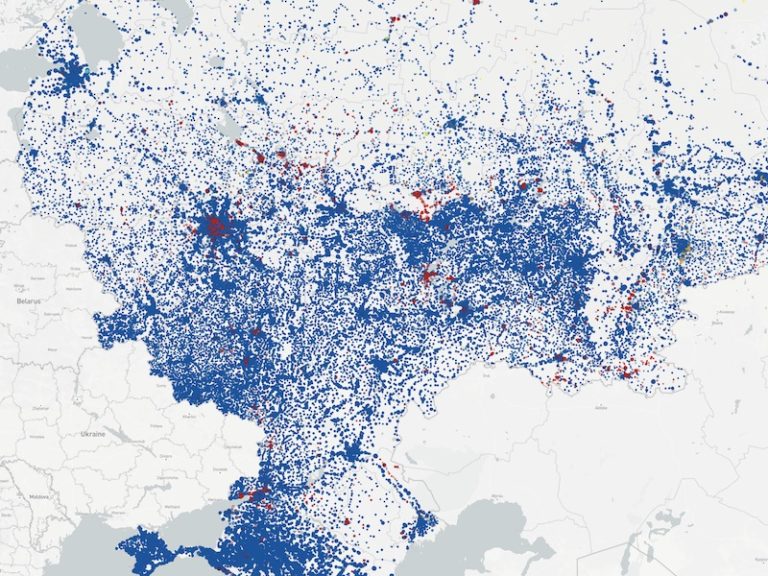

Sergej Medwedew: Bei mir ist es ähnlich. Ich sehe mich noch als Dritt- oder Viertklässler, 1975/76, schon als Pionier: Ein Wintermorgen, stockfinster, im Haus gegenüber leuchten allmählich die Rechtecke der Fenster auf. Ich frühstücke in der Küche in meiner Schuluniform, das Halstuch ist gebügelt und sorgfältig gebunden. Neben mir, über die ganze Küchenwand – natürlich zu Bildungszwecken, aber auch um die abblätternde Wandfarbe zu kaschieren –, eine politische Weltkarte, das rechte obere Viertel ist stolz von einer romantisch-rosafarbenen Fläche mit den Buchstaben CCCP (dt. UdSSR) geschmückt.

Ich lese die Städtenamen von Kischinjow [heute Chișinău, Moldawien – dek.] bis Uelen [Autonomer Kreis der Tschuktschen, nahe dem Polarkreis im Nordosten], und ein Gefühl von Stolz erfüllt mich angesichts der Ausmaße, der stillen Größe dieses Teils der Erde. Und ich denke mit stockendem Atem: Was habe ich nur für ein Glück, ausgerechnet ich, ein kleiner Junge unter Milliarden Menschen auf der Welt, nicht nur in diesem Land, sondern auch noch in dessen Hauptstadt geboren zu sein!

Ich träumte damals sogar davon, dass dieser rosafarbene Fleck noch wachsen könnte, wenn Bruderländer wie die angrenzende Mongolei, Bulgarien, Rumänien usw. einsehen würden, dass es noch viel besser wäre, zu uns zu gehören – dann werden wir noch größer, noch wunderbarer.

Seither bin ich doch etwas älter geworden und habe meine Ansichten über jenen rosa Fleck auf der Weltkarte überdacht – doch scheint mir, dass viele unserer Landsleute in dieser kindlichen Begeisterung steckengeblieben sind und sich ernsthaft wundern, warum bloß all die benachbarten Länder nicht zu uns gehören wollen.

Dieser Mythos über die Größe des Imperiums ist einer der hartnäckigsten. Die Leute meinen stur, Russland sei irgendwie gesegnet: diese neun Zeitzonen, die sagenumwobene Transsib, die strategischen Tiefen, in denen sich schon Karl XII, Napoleon und Hitler verirrten.

Tatsächlich ist es umgekehrt: Das Riesenreich ist eine Bürde und Russlands Fluch (darüber schrieb übrigens schon Iwan Iljin, den Putin so verehrt).

Heute halte ich über diesen Fluch der Weite Vorlesungen an der Universität. Als ich selbst zum ersten Mal als Moskauer Student für ein Sommerpraktikum nach Tschukotka [Autonomer Kreis der Tschuktschen – dek.] flog, war ich schier erschlagen von dem ganzen Land dazwischen – aber ohne Stolz auf die Größe, sondern mit Befremden angesichts seiner Sinnlosigkeit. Über solche Weiten zu herrschen ist doch wie Millionen Quadratkilometer auf dem Mars zu besitzen: klingt romantisch, aber in Wahrheit reinste Ressourcenverschwendung beim Versuch die Flächen zu erschließen. Das ist Russland in 500 Jahren nicht gelungen.

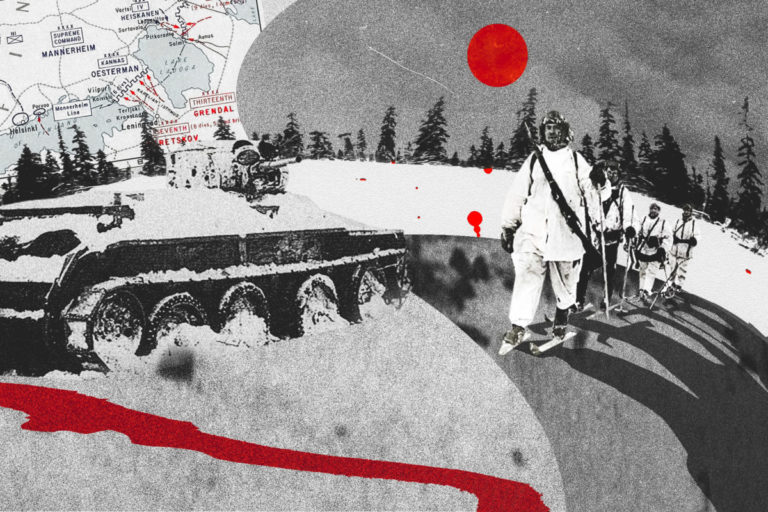

Archangelski: Krieg und Sieg – das ist der grundlegende Mythos für meine Generation und einige Generationen davor und danach. In meiner Kindheit war alles durchdrungen vom Sieg. Der Große Vaterländische Krieg ließ (wiederum in mythologischer Darstellung) einige robuste Narrative entstehen: „Russland wird immer angegriffen, es verteidigt sich nur“, „Wir haben Kriege niemals begonnen, aber immer gesiegt“, „Wir sind die Tapfersten und zugleich die Friedliebendsten“.

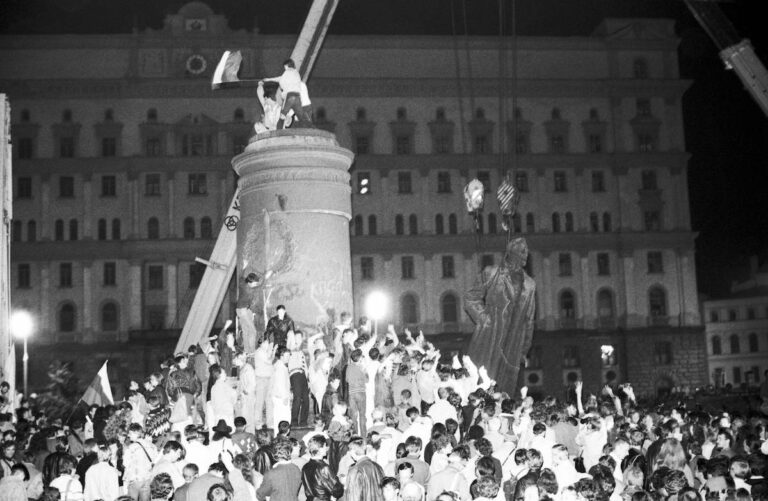

Alle diese Narrative schienen sich in der Perestroika aufzulösen. In unserer Generation (geboren in den 1970er Jahren) erfolgte eine lawinenartige Entthronung: Gerade erst hatten wir mit all den „ewigen Themen“ Bekanntschaft gemacht – mit den Helden der Revolution, mit Panfilows 28 Helden, mit dem Enthusiasmus der Fünfjahrespläne – und schon zerbröselten sie unter dem Hagelschlag der neuen Tatsachen. Ich habe von klein auf Ogonjok gelesen (wer tat das nicht?) und da gab es ab 1985 Texte über die stalinistischen Repressionen, aber auch über die ersten Kriegsmonate und den „Preis des Sieges“. In der offiziellen Geschichtsschreibung war der Kriegsbeginn eine regelrechte Leerstelle, man musste sich die Informationen mühselig zusammenkratzen.

Die reale Geschichte widerlegte den Mythos, wir hätten vor dem Krieg keine militärische Stärke gehabt. Wir hatten genug: Dreitausend Panzer allein im Militärbezirk West; ein Riesenpotenzial – es haperte nur an der Fähigkeit sie zu nutzen. Diese Entdeckung schmälerte zwar nicht den Heroismus unserer Großelterngeneration, säte aber doch Zweifel an der Glaubwürdigkeit all dessen, was bisher mit so viel Pathos überliefert worden war. So entstand ein enormes Interesse an der Geschichte – man musste sie im Grunde neu erforschen.

Die meisten Russen ließen sich von diesen Fakten allerdings nicht beeindrucken, das sehen wir heute. Ich stehe da, ehrlich gesagt, wie vor einer Wand: Diese ganze Lawine an neuen Informationen während der Perestroika – die hätte doch wirklich bei jedem, auch beim überzeugtesten Revanchisten, Kommunisten etc., einen Schalter umlegen müssen? Ich glaube, dass sie sehr wohl einen Effekt hatte und dass alle alles kapiert haben. Doch dann hat bei der breiten Masse ein Abwehrmechanismus gegriffen: „Das kann doch nicht sein, dass alles Lüge war, dass das alles nicht stimmt?“

Ist dir schon mal aufgefallen, wie elegant die postsowjetische Gesellschaft seit den 1990er Jahren auf negative, unangenehme Informationen reagiert? Nicht mit wütendem Dementi, sondern mit Post-Ironie: „langweilig und lächerlich“. Als ich beim Ogonjok arbeitete, hörte ich schon ab den 2000er Jahren von den Herausgebern: „Genug von Stalin, das langweilt die Leser schon. Wir müssen vorwärts.“ Und dann kam das Internet auf und brachte uns bei, über alles Witze zu machen … auch über die Repressionen. Die typische, zynische Post-Ironie im Netz: „Na klar, wir waren die, die die ganze Zeit alle erschossen, eingesperrt, gequält haben. Stalin ist an allem schuld.“ Die ideale Methode für die Masse, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen.

Genau dasselbe passiert heute: Jede Erwähnung von Schuld und Verantwortung der Russen für den Krieg wird, sogar von der Opposition, als „langweilig und lächerlich“ abgetan.

Medwedew: Mit dem Zweiten Weltkrieg ist es komplizierter. Das ist nicht nur ein weiterer Staatsmythos, sondern auch ein Gründungsmythos, die Grundlage der sowjetischen Identität. Im Grunde nimmt unser Staat – der einstige wie der jetzige – seinen Ursprung nicht am frostigen 7. November, nicht am diffusen 12. Juni und schon gar nicht am frei erfundenen 4. November, sondern am 9. Mai. Im Mittelpunkt dieser Ontologie steht das Sühneopfer, der Tod als Erlösung. Das ist auch der Grund, warum der Mythos des Krieges für viele so schnell und leicht das Christentum ersetzt hat. Zumal das Datum im Frühling liegt, die Natur und der Flieder erwachen zur Blüte, das Leben siegt über den Tod – ein sowjetisches, ein sowjeltliches Ostern.

Als Kind hatte ich diesen Mythos zutiefst verinnerlicht – nicht als sowjetisch-feierlichen, sondern als menschlichen, von zwei vorhergehenden Generationen durchlittenen. Bei uns zu Hause gab es keinen Veteranenkult. Der eine Großvater, der als Funker bis nach Berlin gekommen war, hatte die Familie schon lange verlassen, der andere hatte den ganzen Krieg im Gulag gesessen (insgesamt 17 Jahre). Aber die 1970er Jahre, in denen ich groß wurde, waren eine stark vom Humanismus der Tauwetterzeit und der so genannten Leutnant-Prosa beeinflusste Zeit … Ich malte rührende Postkarten – nicht mit Panzern, sondern mit Blumen und Kiefernzapfen, und ging zu Treffen mit den Veteranen am Bolschoi-Theater.

Erst in den 1980ern wurde der Mythos zunehmend in Bronze und Stein gegossen, erdrückt von der Malaja Semlja (dt. Kleines Land – dek) und all den Ewigen Feuern, in den 1990ern vollends verstaatlicht und in den 2000ern unter Putin in sein Gegenteil verkehrt – in ein militaristisches, chauvinistisches Freudenfest, das in einer Staatsreligion mündete – samt düsterem Tempel und den Kreuzprozessionen des Unsterblichen Regiments.

All das ist natürlich widerwärtig, aber ich erinnere mich an meine Kindheit und verstehe, wie und warum dieser Mythos funktioniert.

Wenn wir noch mal auf unseren ersten Mythos zu sprechen kommen, dem von der Größe, glaube ich, dass die Propaganda diese beiden Komponenten ziemlich geschickt kombiniert: den Mythos von der Größe Russlands und den Mythos vom Opfer des 9. Mai. Herausgekommen ist eine explosive, atemberaubende Mischung: der Mythos vom Sieg als Hauptparadigma der russischen Geschichte. Oder noch weiter gefasst – der Mythos des Krieges als Basisontologie des russischen Lebens.

Russland ist ja ein kriegerisches Land: In zehn Jahrhunderten finden sich kaum ein paar Dutzend Jahre, in denen es nicht gegen irgendjemanden gekämpft hat. Mit Militärgeschichte, Kriegsethos, Militärelite bis weit ins 19. Jahrhundert hinein – daher stammen, wie schon Juri Lotman über den russischen Adel schrieb, der Risiko-Kult, die Verachtung des Lebens, die Liebe zum Duell und zum Kartenspiel. Die kriegerische Ordnung von Gesellschaft, Wirtschaft, Bewusstsein, Rekrutentum und Einberufung und die Schicksalsergebenheit („unsere Großväter haben gekämpft, also gehen wir auch“). Der Krieg wird in Russland genauso hingenommen wie der raue Winter oder die hartherzige Macht – da wird nicht diskutiert, da wird überlebt.

All dies ging nahtlos über vom Kaiserreich in die Sowjetunion und von der Sowjetunion in die Gegenwart. Und jetzt führt Russland im Namen dieses Mythos’, dieses Narrativs, einen weiteren Krieg – kriminell, sinnlos, plump, aber durch die Tradition geheiligt, in den Mythos eingeschrieben und daher – für die Bevölkerung natürlich und gewohnt.

Archangelski: Das hast du wunderbar formuliert – Krieg als Ersatz für die Religion. Auch Krieg als Abenteuer übrigens („ein Filmchen über das Krieglein“ hat meine Oma, die den ganzen Krieg erlebt hat, in den 1970er Jahren beim Fernsehen immer gesagt). Diese ganze Glamourisierung des Krieges und dass man einen Sport daraus macht, wie Anton Dolin einmal sagte – das hatte monströse Auswirkungen. Das hat unter anderem zu der Formel „Wir können es wiederholen“ geführt. So kann nur jemand über den Krieg sprechen, dem niemand je die Wahrheit über den Krieg erzählt hat.

Nicht einmal die Schestidesjatniki, die in den 1960er Jahren den Alltag, das Leben im Krieg sehr authentisch beschrieben, haben von den aufgeschichteten Leichenstapeln erzählt, den jeder eroberte Flecken Erde kostete. Dieses rund um die Uhr laufende Fließband des Todes, das lebendige Menschen zu Tausenden in starre, verwesende Überreste verwandelte, wurde ausgespart. So sieht aber jeder Krieg aus, für beide Seiten. Die deutschen Toten kamen in der Kriegsliteratur natürlich vor, aber unsere nicht. Denn das wäre ein Frevel gewesen! Von ihnen kann man nur in zufällig erhalten gebliebenen Erinnerungen lesen. Dort finden wir dann die „Wahrheit über den Krieg“, die wir heute dank Aufnahmen von Drohnen und Bodycams erfahren …

Aus dem von dir beschriebenen Mythos des „Krieges als Religion“ ergeben sich meiner Meinung nach zwei weitere wichtige Denkmuster: einerseits der Mythos, der uns zu Sowjetzeiten eingetrichtert wurde und der jetzt wiederkehrt – dass die UdSSR den Faschismus ganz allein besiegt habe (vor allem ohne Großbritannien und die USA). Was dem heutigen Russland und seiner Bevölkerung quasi das absolute moralische Recht für die Zukunft verleiht: „Wir haben das Böse in der Welt besiegt, darum steht die ganze Welt für immer in unserer Schuld. Also dürfen wir alles.“ Wohlgemerkt fehlt diesem „Wir“ der elementare Anstand allein schon dem früheren „Wir“ gegenüber, zu dem ja auch die Bürger der anderen Sowjetrepubliken gehörten.

Und das zweite Denkmuster betrifft, was genau „wir“ als „Unseres“ betrachten: „Uns gehört alles, wo wir jemals Blut vergossen haben“ (und wir haben fast schon überall gekämpft). Wie der Dichter Boris Sluzki schrieb: „In fünf Nachbarländern liegen unsere Leichen verscharrt.“ Das entspricht Putins Formel: „Russland hat kein Ende.“ Die Verluste in den zahlreichen Kriegen über mehrere Jahrhunderte – enorme, unnötige und, wie die Geschichte oft gezeigt hat, sinnlose Opfer – werden jetzt zu einem blutigen, symbolischen Kapital des Putin-Regimes. Je mehr Tote, desto mehr moralisches Recht auf neue Eroberungen! Es ist zynisch, funktioniert aber.

Nebenbei tilgt diese „absolute Berechtigung“ wie im Vorbeigehen jegliche Sünden aus dem historischen Gedächtnis: den Angriff auf Finnland 1939/40, die Annexion der baltischen Staaten 1940, die „Befreiungsfeldzüge“ in der Westukraine und in Belarus und die Vernichtung Polens als Staat; ebenso den ursprünglichen Grund dafür, den Pakt zwischen Molotow und Ribbentrop, also praktisch den Auslöser für den Zweiten Weltkrieg Hand in Hand mit Hitler. Der verbrecherische Pakt wird gern – sowohl in der Sowjetzeit als auch heute noch – als „Zwangsmaßnahme, um Zeit zu gewinnen“ bezeichnet. Nicht einmal die Veröffentlichung der geheimen Zusatzprotokolle Ende der 1980er Jahre konnte dieses Narrativ ins Wanken bringen: Im kollektiven Bewusstsein wird diese Kooperation mit dem Bösen einfach als „Kriegslist“ abgetan, als „Finte“ – und so löst sich das Problem des Bösen durch bloßes Vergessen.

Medwedew: Wir haben jetzt eine neue Definition von Russlands Grenzen: „Wo ein russischer Soldat seinen Fuß hinsetzt, das gehört uns“, sagte Putin im Juni 2025. Eine prahlerische, pathetische und völlig falsche Behauptung (was sollte man von einem Berufslügner auch sonst erwarten): Russische Soldaten sind mit ihren Füßen durch Mukden und Port Arthur getrampelt, durch Afghanistan und die Mandschurei, bei Suworows sinn- und hirnloser Überquerung über die Alpen, und überall hat sich Russland unter Schande zurückgezogen … Diese Verherrlichung des Krieges, die territoriale Expansion, das Blutvergießen sind archaisch. Das Argumentum ab sanguinis, die Berufung auf „das Blut des russischen Soldaten“, „das Blut der Großväter“ ist das erste Anzeichen des Faschismus, einer biologischen Definition der Nation als kollektiver Körper, als „Blut und Boden“.

Gleichzeitig erklärt es das völlige Fehlen von historischer Reflektiertheit, eines kritischen Blicks auf die eigene Geschichte und die Unfähigkeit, die Verbrechen der Vergangenheit anzuerkennen. Das russische historische Gedächtnis ist präpariert, selektiv und oberflächlich – einerseits ist es mythologisiert und den großen Staatsnarrativen unterworfen (Sieg, Größe, Opfer im Namen eines übergeordneten Ziels), andererseits durch Repressionen und Zensur beschränkt, indem sämtliche scharfe Kanten akkurat umschifft werden – Fragen nach Verbrechen, Verantwortung, Schuld.

Der Genozid an Minderheiten-Volksgruppen bei der Expansion des Russischen Imperiums, die stalinistischen Deportationen, Katyn, die Kriegsverbrechen der Roten Armee in Europa 1945 und der sowjetischen Armee in Afghanistan, die seit 200 Jahren andauernde Auslöschung von Tschetschenen – diese Themen kommen im Massenbewusstsein überhaupt nicht vor, sie werden sorgfältig tabuisiert, ins „Ghetto“ der Menschenrechtler gedrängt (z. B. in die Publikationen und Veranstaltungen von Memorial) und von den Behörden als „russlandfeindlich“ gebrandmarkt. Infolgedessen haben wir es mit einem hohlen, einseitigen und absolut infantilen Geschichtsbild zu tun, das ein verlogenes Gefühl von Größe und unumstößlicher historischer Rechtmäßigkeit vermittelt, jede Verantwortung für die Vergangenheit ausschließt und als Garantie für neue Verbrechen dient, die Russland im Namen seiner eigenen Geschichte begeht.

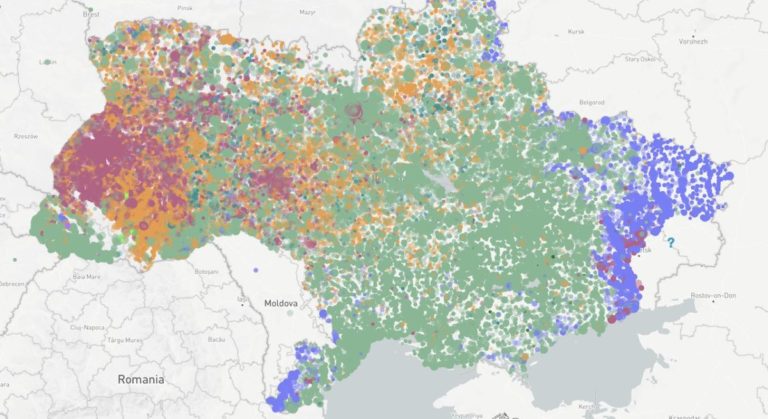

Archangelski: Da ist einerseits die Vertuschung unbequemer Wahrheiten und die Vernichtung von Zeugen, andererseits die Betonung des eigenen Sonderstatus als angeblich einziger Retter der Welt. Diese „ewige Synthese“ erzeugt ein weiteres Denkmuster, das im Volksmund lautet: „Wir sind alle ein Volk.“ Das ist natürlich aus der Kolonialgeschichte erwachsen. Der russische Imperialismus unterscheidet sich vom typisch europäischen „Seefahrtsimperialismus“. Dem europäischen Kolonialismus lag seinerzeit die Idee eines prinzipiellen Unterschieds zwischen Kolonisator und Kolonisiertem zugrunde, die Grenze dazwischen galt als unüberwindbar. Der russische Imperialismus basiert auf der gegenteiligen Idee, nämlich auf Gleichheit, zumindest, was Ukrainer und Belarussen betrifft. „Ihr seid genau wie wir, wir sind alle ein Volk“, sagt der Kolonisator und breitet scheinheilig seine Arme aus.

So entsteht ein Fahrstuhleffekt (ähnlich wie ihn der Soziologe Ulrich Beck 1986 in seinem Buch Risikogesellschaft über den Einfluss der „Wohlstandsexplosion“ nach dem Zweiten Weltkrieg auf die westdeutsche Gesellschaft beschrieb – dek), es tun sich neue Wege des Erfolgs auf: Bei der nächsten Säuberung wirst du nicht mehr zu Hause an die Wand gestellt, sondern in Moskau! Du musst nur deine eigene Identität zugunsten einer großrussischen verleugnen, und schon kannst du über alle anderen so genannten „kleinen Völker“ bestimmen, Herr über die Sklaven des Imperiums werden. Dank dieser These erhält das Imperium auch gleich ein „Recht“ auf benachbarte Gebiete, die so genannten „historischen Länder“. Und so geht das Konzept von Russki Mir über in das eines „historischen Russlands“ – eben jenes, in das schonmal ein russischer Soldat seinen Fuß gesetzt hat.

In Putins Ideologie ist Russland eine „Siegernation“. Selbstverständlich wünschten sich alle anderen Völker rundherum insgeheim nichts sehnlicher, als sich diesem „Siegervolk“ anzuschließen. Eine Ablehnung – wie der heftige Widerstand der Ukraine – stößt bei den Adepten des Russki Mir auf ehrliche Verwunderung: Warum nur? Gibt es etwa eine Alternative zu unserer Größe?

Mit ihrem imperialistischen Bewusstsein kommt ihnen – wieder ganz aufrichtig – gar nicht in den Sinn, dass die Idee der Größe für andere Völker völlig irrelevant sein könnte. Sie wollen einfach ihren Garten bestellen und in Ruhe gelassen werden.

Der Mythos vom „einigen Volk“ – ist der aus deiner Sicht als Historiker ein dezidiert russisches Instrument, das dem Imperium das Recht auf endlose Kolonisierungen verleiht?

Medwedew: Nein, natürlich nicht, und das Erste, woran man hier denken muss, ist der Mythos der einigen deutschen Nation, deren geopolitische Folgen Europa ein Jahrhundert lang erschüttert haben – von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Errichtung der deutschen Nation kostete die Welt drei große Kriege und Millionen Opfer. Russland, das auf seinem Weg in die Moderne zurückgeblieben ist, wiederholt in groben Zügen den historischen Verlauf der Deutschen und durchlebt die geopolitischen Folgen der romantischen Vorstellung von der Nation als Blut-, Sprach- und Schicksalsgemeinschaft. Putins geistiger Vater in dieser Hinsicht ist Solschenizyn, der in seinen späten politischen Pamphleten die Idee eines einheitlichen Volkes aus Russen, Ukrainern und Belarussen begründete und daran das russischsprachige Nordkasachstan anhängte – eine Idee, die sich fest in den postimperialen Köpfen verankert hat.

Der Mythos von der „Volksgemeinschaft“ als organischer Einheit von „Blut und Boden“ holt uns zurück auf das bio-politische Terrain des Faschismus, der die Nation über die Biologie definiert (auch die Sprache wird zum biologischen, organischen, körperlichen Phänomen). Die Konzepte „russischsprachig“, „Volksgenossen“, „Russki Mir“ sind in ihrem Kern faschistisch, und es ist kein Zufall, dass sie die Grundlage für den Diskurs bilden, der den Krieg in der Ukraine und die Zerstörung der ukrainischen Staatlichkeit und Identität rechtfertigt. Auf dieselbe Weise könnte dieser Diskurs auch für Aggressionen gegen Kasachstan, Lettland oder Estland genutzt werden.

Archangelski: Das imperiale Bewusstsein findet sich schweren Herzens damit ab, dass die baltischen Staaten und die ehemaligen Mitglieder des Warschauer Pakts für uns jetzt „Fremde“ sind. Doch in Russland weiß heute kaum jemand, dass die Unabhängigkeit der Ukraine schon 1918 ausgerufen wurde, und eine unabhängige Ukraine ist für das imperialistische Bewusstsein nach wie vor unerträglich.

Obwohl die sowjetische Führung nur allzu gut wusste, wie erbittert sich der bewaffnete ukrainische Untergrund im Westen des Landes in den 1940–1950er Jahren gegen die Besatzung gewehrt hatte. Die sowjetische Zentralregierung schickte eine NKWD-Division nach der anderen hin, und aus den damaligen Geheimberichten geht hervor, dass die lokale Bevölkerung „fast durchwegs aufseiten der Aufständischen“ war. Ob die spätsowjetische Propaganda die Eigenständigkeit der Ukraine in der Massenkultur, im Fernsehen vielleicht deswegen so sorgfältig dosiert hat? Diese Eigenständigkeit durfte ausschließlich folkloristisch sein: „Das sind die, die hübsch tanzen und schön singen.“ Jeder ukrainische Schriftsteller, jeder Künstler, der versuchte, seine nationale Identität zu thematisieren, wurde sofort mit Vorwürfen des „bourgeoisen Nationalismus“ überschwemmt.

Die aktuelle Propaganda übertrumpft an Plumpheit sogar die sowjetische. Denn das Postulat, auf dem sie heute beruht, ist die Negierung jeder auch nur irgendwie gearteten Eigenständigkeit der Ukraine (hier zeigt sich eine historische Parallele: Das ganze 19. Jahrhundert hindurch wurde, genau wie 1939, mit derselben Vehemenz Polen jede Eigenständigkeit abgesprochen, worin sich die Nazis und die Kommunisten im Übrigen wunderbar einig waren). Aber wie blöd muss man sein, um der 52-Millionen starken ukrainischen Bevölkerung ins Gesicht zu sagen: „Ihr seid nur ausgedacht“, „Euch gibt es gar nicht“ – und sich so auch noch einen „ideellen“ Sieg über sie zu erhoffen?

Die jahrzehntelang eingebläute „fehlende Souveränität“ färbt heute sogar auf jene Russen ab, die die Ukraine unterstützen. Das ist etwa in der Rhetorik auf den oppositionellen Demonstrationen in Berlin zu hören: Bei der ersten Demo war richtiggehend spürbar, dass die Redner einfach keine Sprache hatten, um über die Ukraine zu sprechen.

Medwedew: In Wirklichkeit ist es nämlich genau umgekehrt: Die Ukraine besitzt vollwertige Souveränität, die mit jedem Kriegstag wächst, während Russland diesen Status zunehmend einbüßt. Im Zuge dieses Kriegs hat sich die Ukraine endgültig als politische Nation bewährt, sie praktisch im Feuer der Kämpfe gestählt. Die Ukraine verfügt nicht nur über die derzeit kampfstärkste Armee Europas, sondern ist auch in den internationalen Beziehungen ein bedeutender Akteur, der mit den Großmächten auf Augenhöhe spricht.

Russland dagegen verfügt weder über eine vollwertige innere noch äußere Souveränität. Im Inneren hat es aufgehört, ein Imperium zu sein, ist aber auch keine Nation geworden, weder ethnisch noch zivilgesellschaftlich. Die Russen wurden nicht zu politischen Akteuren, sondern blieben Bevölkerung, statistische Masse. Auch nach außen hin ist Russland kein vollständig souveräner Staat – mit illegitimen und nicht anerkannten Grenzen, mit einem Präsidenten, nach dem international gefahndet wird.

Ich glaube, dieses ganze russische Narrativ vom „mangelnden Subjektstatus“ der Ukraine wurzelt in Neid, in eben jenem eigenen Mangel an Eigenständigkeit, Identität und Würde. Die Ukraine war ein Grundpfeiler des Imperiums, sagte schon Brzeziński, und dass das Imperium ohne sie seinen Sinn verliert. Der Verlust der Ukraine wurde zu einem fundamentalen Trauma des russischen imperialen Bewusstseins. Genau darum geht es in Brodskys Schmähgedicht Auf die Unabhängigkeit der Ukraine, das seine Fans verstört und nicht in den Kanon des rebellischen Dichters passt – in Wirklichkeit ist es ein wütender Aufschrei des russischen imperialen Bewusstseins, als dessen vollwertiger Vertreter sich Brodsky fühlte. Wie übrigens auch sein Vorläufer Puschkin, ein weiterer imperialistischer Dichter.

Im russischen Ressentiment gegen die Ukraine verschmelzen zwei Gefühle: die Kränkung eines Herren, der verloren hat, was ihm rechtmäßig zuzustehen schien (die Ukraine wurde als besonders nahestehend angesehen, so nah, dass sie kaum zu unterscheiden war, und deshalb wird ihr Weggang schmerzlich als Verrat empfunden); und zweitens der ohnmächtige Neid eines Sklaven auf einen freien Menschen.

Die beste Medizin gegen all diese Mythen von Größe, Sieg und Recht auf uneingeschränkte Expansion, von Russlands Einzigartigkeit und der Minderwertigkeit der imperialen Randgebiete, wäre eine Niederlage Russlands in der Ukraine nach dem Vorbild Deutschlands im Jahr 1945. Aber ich fürchte, selbst das würde der sterbenden Großmacht, die weiter ihre vergangene Größe halluziniert, nicht helfen.

Archangelski: „Halluziniert“, das trifft es sehr gut. Der Mythos von der grenzenlosen Größe ist ein Ersatz für das Imperium, das man eingebüßt hat. Und je deutlicher der Verlust wird, desto stärker die Massenhalluzinationen. Zwei Denkmuster begleiten diesen abgedroschenen Mythos von der Größe. Erstens, und zwar seit Jahrhunderten: „Alle beneiden uns und wollen uns erobern, um an unsere Reichtümer zu kommen.“ Der neue russische Pop-Hit Matuschka-semlja (dt. Mütterchen Erde) fasst diese Klischeesammlung aufs Simpelste zusammen: „Mütterchen Erde, weißes Birkenbäumchen, für mich die heilige Rus, für die anderen ein Dorn im Auge.“

Alle auf der Welt träumten davon, uns zu unterjochen und zu erobern: Darauf stützt sich auch Putins These von der „Ausweitung der Nato bis an die russischen Grenzen“, die als formeller Grund für die unvermittelte Aggression gegen die Ukraine herangezogen wird. Und als Ergebnis dieses universellen Egozentrismus ist jegliche Handlung immer nur als „für“ oder „gegen“ Russland zu betrachten.

Zu guter Letzt würde ich gern noch einen Blick auf eine These werfen, die bei Putins Propagandisten besonders beliebt ist: „Alle Revolutionen in Russland wurden von außen angezettelt.“ Davon bleibt nicht einmal die Revolution von 1917 verschont, die einer propagierten Version zufolge heute als „Operation des deutschen Generalstabs“ gilt. Das macht einen wirklich sprachlos. In einem Vierteljahrhundert ist die fundamentale Säule der sowjetischen Ideologie komplett in Vergessenheit geraten: die UdSSR, der erste Arbeiter- und Bauernstaat der Welt, als Produkt der Oktoberrevolution. Jene, die noch in den 1970er Jahren, dem ideologischen Dogma folgend, die Revolution als höchsten Akt menschlichen Handelns, als wahre Schöpfung der Massen begriffen und das „revolutionäre Feuer“ auf der ganzen Welt entfacht hatten, diskreditieren heute mit böse funkelnden Augen und wutverzerrten Mienen die Revolutionen anderer Länder (allen voran den ukrainischen Euromaidan 2014) als „Staatsstreiche“.

Glauben sie eigentlich selbst, was sie da sagen? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ein so doppelzüngiger Umgang mit der eigenen Geschichte sagt einiges aus, vor allem, dass den Anhängern solcher Thesen selbst nichts heilig ist und sie keinen Respekt vor der Vergangenheit kennen.

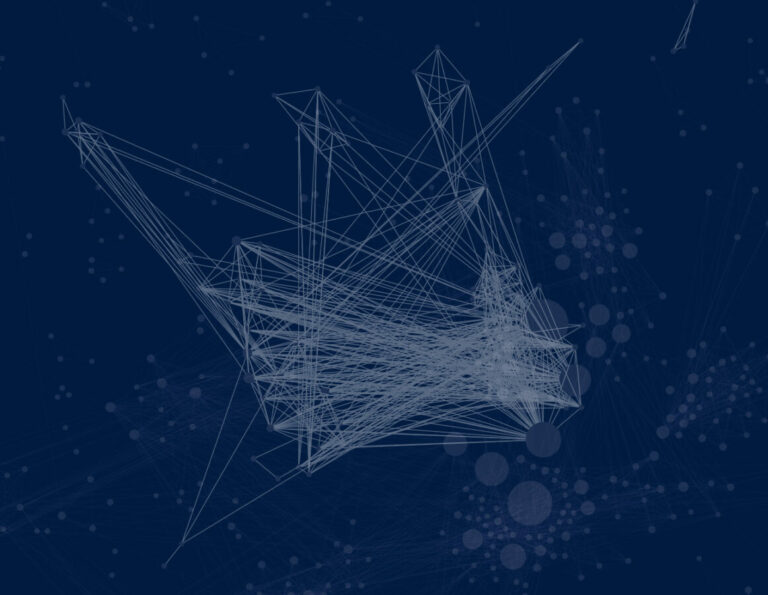

Medwedew: Wenn man die Mythen und Denkparadigmen, die wir besprochen haben, dekonstruiert, wird einem klar, dass sie alle das Ergebnis jahrhundertelanger gezielter Konstruktion durch staatlich gelenkte Propaganda, Kulturelite, Wissenschaft und Schulbildung sind. Diese Vorstellungen scheinen ewig zu halten und werden heute vom Massenbewusstsein reproduziert. Aber in Wirklichkeit sind sie das Ergebnis einer bewussten Mythenbildung, die in verschiedenen historischen Epochen den Interessen des Staates und des Imperiums diente: von der Moskauer und Petersburger Zeit bis zur sowjetischen und postsowjetischen Zeit.

In der Konsequenz sind all diese Mythen äußerst toxisch, da sie das Massenbewusstsein in einem imperialen Denkparadigma gefangen halten, in Mythen über die Größe und Einzigartigkeit Russlands, seiner Kultur und Zivilisation, über den ewigen Krieg mit dem Westen und die Eschatologie des Sieges. Der Versuch einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen Mythen in den 1980er und 1990er Jahren hat nicht zu langfristigen und institutionellen Veränderungen geführt und wird heute als „Verrat“ gebrandmarkt.

Im Namen dieser Mythen wird heute Krieg gegen die Ukraine geführt, werden friedliche Städte beschossen – und gleichzeitig wird der Krieg normalisiert, wird das Massenbewusstsein in Russland selbst beruhigt. In diesem Sinne sind romantische Träumereien von einem russischen Imperium nicht nur toxisch, sondern tödlich.

Diesen Beitrag veröffentlichen wir in Kooperation mit der Deutschen Sektion der Deutsch-Russischen Geschichtskommission und dem BKGE Oldenburg.

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)