Märchen

von der

Angst

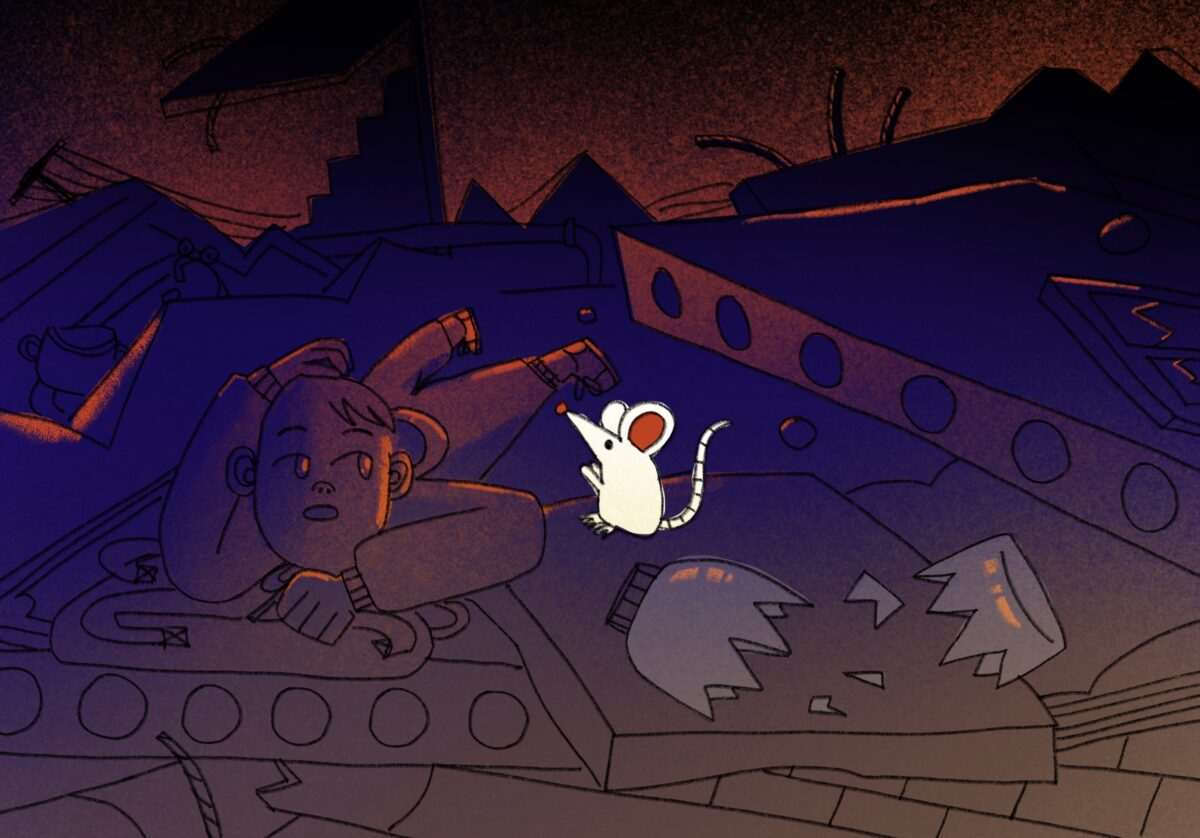

1000 Tage führt Russland großen Krieg gegen die Ukraine. 1000 Tage kämpfen die Menschen in der Ukraine gegen den Riesen-Nachbarn – und ihre eigene Angst. Von ihr erzählt das gar nicht so sehr fiktive Märchen des Dramaturgen Oleg Michajlow und der Illustratorin Julja Piljulja aus Charkiw.

I

Der Riese kam immer nachts. Wenn die Wintersonne unwillig aus dem kühlen Meer kroch und die Stadt erhellte, mussten ihre Einwohner feststellen, dass der Riese auch in dieser Nacht mehrere Häuser zerstört hatte. Die Einwohner liebten ihre Stadt sehr, darum war es kein Wunder, dass sie bitterlich weinten, wenn sie jeden Morgen wieder neue Ruinen vorfanden. Manchmal zogen sie noch Leichen aus den Trümmern – von denen, die die Nacht nicht im Keller verbracht hatten, schlaflos, im Sitzen, dem schweren Stampfen des Riesen lauschend. Am allerschlimmsten aber war das Knirschen. Das lange, anhaltende Knirschen von Metall. Es hieß, der Riese habe Beine aus Eisen. Und dass er im Dunkeln sehen kann. Er wählte aus. Jede Nacht entschied er, wessen Haus er diesmal zerstörte. Dabei gab es keine Logik. Jedenfalls konnten die Stadtbewohner sie nicht nachvollziehen. Diese Unberechenbarkeit machte es noch schlimmer. Jeder konnte Opfer des Riesen werden. Darum verließen die Menschen jeden Abend ihre Häuser und stiegen hinab unter die Erde. Dabei verabschiedeten sie sich jedes Mal wieder von ihrem Zuhause – für immer.

„Mama, woher kommt der Riese?“

„Weiß nicht.“

„Und wohin verschwindet er am Morgen?“

„Sag ich doch. Lass mich!“

Der Junge seufzte. Seit einiger Zeit fiel ihm auf, dass seine Mutter seine Fragen nur noch ungern beantwortete. Überhaupt hatte sie sich stark verändert. Sie verbrachte die Zeit im Keller nun lieber mit anderen Nachbarinnen, aß die ganze Zeit über Knabberzeug, das sie früher nie gekauft hatte, weil es sehr ungesund ist. Und sie ging immer seltener hinauf in ihre Wohnung im obersten Stock. Sie hat die Dunkelheit liebgewonnen, grelles Licht und laute Geräusche erschreckten sie nun. Der Junge hatte sie noch ganz anders in Erinnerung. Mit ihrem Lächeln, ihrem fröhlichen Lachen. Aber das war alles gewesen, bevor der Riese kam. Dem Jungen schien, als habe der Riese in seiner Mama die Freude abgetötet. Dafür hasste er ihn noch mehr.

Der Vater des Jungen hatte gemeinsam mit anderen Männern die Stadt verlassen, um den Riesen zu finden und zu töten. Er war bisher nicht zurückgekehrt. Der Junge kontrollierte jeden Morgen den Briefkasten, ob nicht vielleicht eine Nachricht vom Vater gekommen sei. Doch stattdessen kam nur jede Nacht der Riese. Der Junge hörte seine schweren Schritte. Wenn der Riese stehenblieb, erstarrte der Junge vor Angst. Er hatte das Gefühl, als ob der Riese genau ihn suchte. Aber wenn er stillsaß, wenn er den Atem anhielt, dann bemerkte ihn der Riese nicht und ging vorbei. Bald sah der Junge, dass sich all die Kellernachbarn genauso verhielten. Sogar die Erwachsenen, die Starken. Und so erkannte er ganz unbewusst, dass die wirksamste Waffe des Riesen die Angst war. Diese Angst veränderte die Menschen und machte sie hässlich. Sie machte sie zu… Nein-nein, diesen Gedanken verscheuchte der Junge lieber schnell. Doch er kam sofort zurück, sobald der Junge wieder die leisen, flüsternden Stimmen der Nachbarn hörte; sobald er sah, wie sie sich in die dunklen Ecken und Spalten drückten, wenn die Tür aufging und Sonnenlicht in den Keller fiel. Dem Jungen kam es so vor, als hätten sich diese Leute, von denen er viele schon sein ganzes, kurzes Leben kannte, in Kakerlaken verwandelt. Sogar Mama, die er so liebhatte, die in seiner Erinnerung so fröhlich und furchtlos war.

„Nein, Optimus, ich will nicht, dass aus Mama eine Kakerlake wird!“, sagte der Junge zu seiner kleinen Rennmaus im Drei-Liter-Einmachglas.

Die Maus stellte sich auf die Hinterbeinchen, stemmte die Vorderpfoten gegen das Glas, schaute den Jungen aufmerksam an und wackelte mit den Schnurrhaaren. Der Junge hatte sie Optimus genannt, weil er Geschichten über außerirdische Roboter mochte. Der Name passte der kleinen Maus überhaupt nicht, aber ihre Meinung interessierte keinen. Überhaupt werden Haustiere selten nach ihrer Meinung gefragt. Sehr schade eigentlich. Optimus, zum Beispiel, saß gar nicht gern hier in dem Glas. Oben in der Wohnung hatte er ein geräumiges Terrarium mit Häuschen, Wanne, Laufrad und einem Labyrinth, wo er frei herumlaufen, springen, spielen und Tunnel in die weichen Späne graben konnte. Im Glas ging das nicht, im Glas gefiel es ihm überhaupt nicht. Und jeden Abend in den Keller runter mochte er auch nicht, weil auf der Treppe der schwarze Hofkater Bandit wohnte, den die Menschen im Winter einließen. Bandit hatte immer Hunger und schaute die Maus so gierig an, dass dem Nager fast das Herz aus der Brust springen wollte. Am meisten fürchtete Optimus, dass der Junge einmal stolpern und das Glas fallenlassen könnte. Und dann … Nein, besser nicht daran denken!

Der Junge dachte darüber nach, wie er seine Mutter dazu bringen könnte, den Keller zu verlassen. Natürlich könnte er hysterisch werden. Er wusste sogar in etwa, wie man das macht. Lenotschka, das Nachbarsmädchen, begann immer zu weinen und zu schreien, wenn sie wollte, dass ihr die Eltern eine neue Puppe oder ein schönes Kleid kauften. Sie schlug dann mit ihren kleinen Fäustchen auf sie ein, warf sich auf den Boden und strampelte mit den Beinen. Meistens funktionierte das. Nur einmal, als Lenotschka ein echtes Pony haben wollte, fand die Szene ein unerwartetes Ende. Lenotschkas Mutter presste die Lippen zusammen und sagte trocken: „Wie hässlich das aussieht, Lenotschka, wenn du das machst.“ Diese Worte erschreckten Lenotschka so sehr, dass ihre Tränen sofort versiegten. Sie rannte zum Spiegel, um sicherzugehen, dass sie nicht hässlich geworden war. Und das war sie nicht. Nur ein unartiges, launisches Mädchen. Solche konnte der Junge nicht leiden. So eine Hysterie würde er seiner Mutter also nicht vorspielen. Stattdessen dachte er sich alle möglichen Vorwände aus, lauter dringende Sachen, damit Mama endlich mal den Keller verließ. Sie aber antwortete beharrlich: „Du kriegst das allein hin, du bist doch schon groß.“ Den Jungen, der doch immer davon geträumt hatte, möglichst bald groß zu sein, kränkten diese Worte. Wahrscheinlich, weil er eben doch noch nicht so erwachsen war. Und ihm das bewusst war. Und er wollte, dass sich auch Mama daran erinnerte. Aber das tat sie nicht. Manchmal schien es ihm, als hätte sie alles vergessen. Ihn, ihr früheres Leben, alle zusammen. Sogar den Vater. Der war schon so lange nicht mehr dagewesen, dass der Junge selbst schon fürchtete, ihn zu vergessen. Sein Gesicht, seine Stimme, seine starken Hände. Sein Geschenk.

Einmal hatte der Vater für ihn auf dem Jahrmarkt ein Kuscheltier gewonnen. Einen roten Hahn aus Plüsch. An jenem Tag trug er zivil, denn Mama hatte ihn gebeten, am Wochenende die Uniform abzulegen. Darum erkannte ihn der Schießbudenbesitzer nicht als Soldaten. Ohne Uniform wirkte sein Vater irgendwie schutzlos und geradezu verloren, wie Menschen mit schlechten Augen, wenn sie die Brille abnehmen. Er fasste das Gewehr an, als sähe er so was zum ersten Mal. Der Schießstandbesitzer grinste. Doch das Lachen verging ihm, als der Vater zielsicher alle Mäuse traf. Schweigend reichte er dem Jungen, der daneben stand, den Plüschhahn. „Wie soll er heißen?“, fragte Vater beim Weggehen. „Petja?“, sagte der Junge unsicher. „Petro“, verbesserte Vater, der Verniedlichungen nicht mochte.

Der Hahn Petro gehörte nun zum Tagesablauf: Sobald der Junge aufwachte, warf er den Hahn in die Luft − so begann der Morgen. Als Zeichen, dass ein neuer Tag anbrach. Wie Zähneputzen. Wie Morgensport oder kalt duschen. Du hast eigentlich keine Lust, aber ohne geht es auch nicht. Dann fehlt was. Dann bist du unruhig.

Genau so eine Unruhe spürte der Junge, als er eines Abends die Wohnung verließ und, vorbei am schwarzen Kater Bandit, die Treppen zur Kellertür hinunterstieg. Irgendwas fehlte. Aber was? Das Glas mit Optimus hielt er in den Händen. Der Wohnungsschlüssel war in seiner Tasche. Chips für Mama im Rucksack. Als er die Kellertür aufzog und ihm ein widerlicher feuchter Hauch entgegenschlug, als er die Finsternis auf der Haut spürte, in der ihm wieder eine Nacht bevorstand, während derer er die klebrige Angst überstehen musste, da fiel ihm auf, dass er seinen Plüschhahn in der Wohnung vergessen hatte. Doch aus der Dunkelheit hörte er schon ein ekeliges Rascheln, so als habe jemand ein Insektennest aufgeschreckt, und im Türrahmen erschien das graue Gesicht seiner Mutter. „Chips haste dabei?“, raunte sie nahezu tonlos. Der Junge gab ihr seinen Rucksack, die Mutter verzog sich damit in eine dunkle Ecke. Der Junge hatte keine Lust auf den Keller. Aber er hatte keine Wahl. Also beschloss er, diesen Moment hinauszuzögern, komme was wolle. Wenigstens ein Weilchen.

„Mama, ich habe mein Spielzeug oben vergessen. Bin gleich wieder da, ich mache schnell …“

Die Mutter konnte ihn kaum gehört haben. In der Dunkelheit knisterte und schmatzte es. Mutter mampfte Chips.

Der Junge schloss leise die Kellertür.

Er drückte das Einmachglas mit Optimus fest an sich und ging zur Treppe.

Das Letzte, was er hörte, war ein Pfeifen.

Dann bebte das Haus.

Ein heftiger Schlag warf den Jungen um. Im Fallen konnte er gerade noch denken, dass das Glas mit Optimus nun sicher kaputtging.

Sonst dachte er nichts.

Und hörte auch nichts.

Da war nichts mehr.

Nur Schwarz und Schwere.

Ein enormer Druck lag auf seiner Brust, ließ ihn nicht atmen. Fast wollte er sich schon damit abfinden, nie mehr wieder zu atmen. Da nieste neben ihm jemand ganz laut. Das fand er sehr lustig, aber lachen konnte er nicht.

Eine feuchte Nase stupste gegen sein Gesicht. Das musste Optimus sein. Das Mäuschen hatte überlebt. Er nicht.

„Ich sterbe, Optimus“, sagte der Junge oder dachte es nur.

II

Sweta. Ich heiße Sweta, gar nicht Optimus. Ich bin ein Mädchen. Und überhaupt, was soll das, eine kleine Rennmaus nach einem großen Roboter zu benennen. Wie kommst du nur darauf?“

„Naja. Tschuldigung.“

Sie saßen auf Steinen unter einer riesigen Betonplatte, die den Jungen fast zerdrückt hätte, als er noch ein Junge war. Aber was war er eigentlich jetzt? Das wusste er nicht. Auf einer Glasplatte von der Größe einer Festtagstafel, die mal eine Scherbe des Einmachglases war, lag etwas, das er in seinem früheren Leben Chipskrümel genannt hätte. Aber jetzt waren die Krümel riesig und die Rennmaus Swetlana war genauso groß wie er selbst. Sie knabberte fröhlich an den Chips, wackelte mit ihren langen Schnurrhaaren, die so gar nicht zu ihrem Namen passten. Der Junge schaute an sich herunter. Er hatte sich nicht verändert. Arme, Beine und Kopf waren da. Alles an seinem Platz. Nur seine Kleidung war voller Zementstaub.

„Ach gut, dass ich dich gerettet habe“, sagte Swetlana und zwinkerte dem Jungen mit ihren schwarzen Augen zu.

„Gut, ja“, sagte der Junge. Und fügte hinzu: „Danke dir.“

Dann saßen sie eine Weile schweigend da. Bis der Junge fragte:

„Und jetzt?“

„Was, und jetzt?“, wunderte sich Swetlana, „Weiterleben. Jemand muss doch auch klein sein. Können ja nicht alle so groß sein wie ein Schrank.“

„Und meine Mama?“

„Denkst du, sie wird dich darum weniger lieb haben?“

„Weiß nicht“, überlegte der Junge.

Ohne es zu wollen, erzählte er nun Swetlana, dass er nicht mehr sicher war, ob Mama ihn überhaupt liebhatte. Früher vielleicht, aber jetzt …

Und von den Kakerlaken erzählte er ihr auch.

Swetlana überlegte.

„Kakerlaken sind lecker“, sagte sie verträumt.

Der Junge sprang auf.

„Ruhig, schon gut!“, lachte Swetlana, „Ich scherze nur, war ein Witz. Ich bin Pflanzenfresser. Du solltest mal dein Gesicht sehen.“

Der Junge entspannte seine Fäuste.

„Und noch was.“

„Was?“

„Am Morgen wirst du wieder ein Junge sein. Aber nur, wenn …“

„Wenn was?“

„Nur, wenn es Morgen wird.“

„Kann es denn auch nicht Morgen werden?“

„Für dich − ja.“

„Verstehe ich nicht.“

Die Maus schnaufte schwer und sagte:

„Ich verstehe ja auch nicht, wie das funktioniert. Erinner’ dich mal, wie beginnt nochmal dein Tag?“

„Ganz normal. Immer gleich. Ich wache auf, nehme Petro und werfe ihn in die Luft. Dann wird es Morgen.“

„Genau. Und wenn Petro mal nicht fliegt, was dann?“

„Gar nichts. Ist doch nur ein Kuscheltier.“

„Nicht ganz. Wenn Petro nicht fliegt, passiert eben nichts. Dann gibt es kein Morgen. Und die Nacht bleibt für immer. Und der Riese geht nie mehr weg.“

„Jetzt veralberst du mich aber, oder?“

Swetlana antwortete nicht. Aber irgendwie glaubte er doch, dass sie es ernst meinte. Jeder seiner Morgen begann mit diesem Ritual. Und es schien, als wäre das schon immer so gewesen. Als könnte es gar nicht anders sein.

„Und dann gibt es nur für mich kein Morgen mehr? Oder für alle anderen auch nicht?“, fragte er.

„Was macht das für einen Unterschied?“, sagte Swetlana, „Wenn du stirbst, verschwindet dann alles mit dir? Oder wird alles weiter existieren, ohne dich?“

„Ich weiß nicht, ich bin ja noch nie gestorben.“

„Ha!“, sagte Swetlana.

„Was?“ Der Junge verstand nicht.

„Einfach ha, mehr nicht. Lass uns gehen.“

„Wohin?“

„Den Hahn hochwerfen. Oder willst du nicht, dass der Morgen anbricht?“

III

Die Treppe erklommen sie so: Swetlana setzte den Jungen auf die Stufe, die jetzt höher war als er selbst. Dann kletterte sie ihm nach. Dabei halfen ihr die scharfen Krallen an den Pfoten. Aber es waren sehr viele Stufen. Und den beiden ging schnell die Kraft aus. Auf dem nächsten Treppenabsatz wollten sie ausruhen. Doch als sie da ankamen und gerade verschnauften, entdeckten sie plötzlich zwei hellgelbe Lichter im Dunkel.

Das waren Augen.

Katzenaugen.

Die Rennmaus kreischte: „Bandit! Der kriegt mich nicht lebend!“, und fuhr mit einem Streichholz, das sie auf der Treppe gefunden hatte, über die Wand.

Das Streichholz flammte auf wie eine Fackel und erhellte das Treppenhaus.

„Aber nein“, sagte der Junge, der nicht einmal erschrocken war, „Bandit ist doch schwarz, aber der hier …“

Der Kater, der auf sie zu schlich, war ganz und gar grau.

„Helft mir“, sagte der Kater leise, „ich sterbe vor Angst.“

Dann legte er sich in der Nähe der beiden hin und schloss die Augen.

Das Streichholz war längst abgebrannt und erloschen, und die Maus Swetlana streichelte den Kater und kraulte ihn hinterm Ohr. Endlich begann er zu schnurren und öffnete die Augen.

„Geht’s wieder?“, fragte Swetlana.

„Ja, danke. Und vergib mir, dass ich dich immer fressen wollte.“

„Schon vergessen“, antwortete Swetlana großzügig.

„Was hat dir denn so einen Schrecken eingejagt?“, fragte der Junge.

„Ich glaube, ich habe den Riesen gesehen.“

Der Kater schloss wieder die Augen und zitterte.

Die Maus zog ihn kräftig an den Schnurrhaaren. Der Kater fuhr hoch.

„Zittre nicht, erzähl lieber, wie ist der so?“

„Riesig.“

„Logisch. Ist ja ein Riese.“

„Ich habe nur ein Auge gesehen. Aber selbst das war schon größer als alles, was ich je zuvor gesehen habe.“

„Dann muss er echt megariesig sein“, pflichtete die Maus bei.

„Und das sagst du so ruhig?“, ärgerte sich der Kater.

„Verstehst du“, sagte die Maus, „für mich bist ja auch du ein großes Tier, das mich leicht töten kann. Und ich habe auch vor dir Angst. Große Angst. Aber noch mehr fürchten kann ich mich nicht mehr. Irgendwann hat die Größe der Angst einfach keine Bedeutung mehr. Für mich bist du schon ein Riese.“

„Aber ich habe mich doch entschuldigt“, sagte der Kater verwundert.

„Aber meine Angst ist noch da“, sagte die Maus.

„Meine auch“, gab der Kater zu, „lasst mich nicht allein, bleibt bis morgen bei mir. Ich habe Angst, dass der Riese zurückkommt.“

„Er kommt nur zurück, wenn der Morgen ausbleibt. Und der bleibt aus, wenn wir hier bei dir sitzenbleiben. Wir müssen es in die Wohnung des Jungen schaffen. Anders geht es nicht.“

Der Kater schaute in die Dunkelheit des Treppenhauses hoch und sagte:

„Geht da nicht hin. Da ist nichts mehr.“

Von diesen Worten verkrampfte sich dem Jungen schmerzhaft das Herz.

IV

Tatsächlich war dort nichts mehr. Die Wohnungstür stand sperrangelweit offen, dahinter rauschte nur der kalte Nachtwind − und Leere. Das Haus war eingestürzt. Nein, anders. Der Riese hatte das Zuhause des Jungen zerstört, nur das Treppenhaus war noch ganz. Die heimelige Gemütlichkeit und die Familienerinnerungen, alle Freuden und alles Leid, alle Träume und Pläne, all das war nun ein Haufen Trümmer, der irgendwo da unten lag.

Der Junge stand im Türrahmen und schaute in die leere Nacht. In der Ferne war das lange und schwere Knirschen von Metall zu hören. Das war der Riese, der fertig war mit seiner schrecklichen Nachtarbeit und zum Meer zurückkehrte.

„Schau!“, rief plötzlich die Maus.

Der Junge guckte.

An einer erhalten gebliebenen Wand der Wohnung, über dem dunklen Abgrund, hing noch ein ganz gewöhnlicher Küchenschrank. Ganz verdreht. Darauf lag der rote Plüschhahn.

„Unmöglich!“, flüsterte der Junge, „Wie ist er dahingekommen?“

„Ist doch egal“, sagte die Maus, „Die Frage ist: Wie kommen wir ran?“

Die Antwort war Schweigen.

„Na was, keine Idee?“, meckerte Swetlana.

„Ich habe Höhenangst“, sagte der Kater.

„Schäm dich“, sagte die Maus.

„Ich muss mich nicht schämen, ich sage die Wahrheit.“

„Ich hab’ Angst zu sterben“, sagte der Junge nun. „Komisch, früher hatte ich das nie.“

„Sollen wir’s ihm sagen?“, flüsterte der Kater.

„Er kommt selbst drauf“, antwortete die Maus.

„Auf was? Worauf soll ich kommen?“

„Du hast nicht bemerkt, dass du erwachsen geworden bist.“

„Aber ich bin doch ein Kind.“

„Jetzt nicht mehr.“

Dann schwiegen sie lange.

Bis der Junge sagte:

„Na, wenn ich jetzt erwachsen bin, wie mein Vater, dann muss ich …“

„Was? Warum verstummst du?“, sorgte sich Swetlana.

„Das war’s. Ich muss einfach.“

„Ich verstehe gar nichts“, sagte der Kater.

Der Junge verstand auch nichts. Er war nicht mutig. Nein, wirklich nicht. Sein ganzes kurzes, aber doch schon so langes Leben hatte er sich immer für die Angst entschieden. Wenn etwas furchteinflößend war, dann fürchtete er sich. Es ist doch so einfach − Angst haben, wenn etwas Angst macht. Aber jetzt war der Moment gekommen, in dem er mit seiner Angst etwas tun musste. Doch genau das konnte der Junge nicht. Und Zeit zum Lernen hatte er nicht. Es war auch keiner da, der ihm zuflüstern hätte können, wohin mit der Angst. Was tun, wenn …

Der erste Schritt fiel besonders schwer. Doch das Trägerstück hielt, der Junge schob sich an der Wand entlang und bemühte sich, nicht nach unten zu sehen. Er schaute nur zu der Maus und dem Kater, die ihm mit noch mehr Angst zusahen, als er selbst verspürte. Als er unter dem Küchenschrank ankam, auf dem der Plüschhahn lag, begriff er, dass dieser ganze Weg über dem Abgrund umsonst gewesen war. Niemals, niemals würde er die Wand hochklettern können. Es war aussichtslos. In diesem Augenblick wollte er am liebsten einen Schritt ins Leere tun und alles wäre vorbei. Als er dies dachte, schlug just ein starker Windstoß gegen die Mauer. Das Schränkchen knackte verzweifelt und wackelte. Petro, der Kuschelhahn, rutschte an die Kante − und segelte in die Tiefe.

Im selben Augenblick tat der Junge einen Sprung…

V

Als die Wintersonne aus dem eisigen Meer aufblitzte und die Stadt erleuchtete, wunderten sich die Bewohner, dass dies um Stunden früher passierte, als die Natur vorsah. Als würde sich die Sonne über ihren so frühen Aufgang selbst wundern, strahlte sie heute besonders hell und frühlingshaft-feierlich. Die ganze Stadt lief ans Ufer und sah der kolossalen Gestalt des Riesen nach, der ein für alle Mal in der Ferne untergehen sollte. Die Sonne verwandelte ihn in Stein. Von hier aus erschien er nun klein und gar nicht schrecklich.

In diesem Moment öffnete sich die Kellertür, die Kakerlaken flüchteten in die Ritzen, um sich vor den hellen Strahlen zu verstecken. Ein junger Mann betrat den Keller.

Mit brüchiger, jugendlicher Stimme sagte er in die Dunkelheit:

„Mama! Ich bin’s. Hab’ keine Angst.“

ENDE

14.12.2023

Text: Oleg Michajlow

Illustrationen: Julja Piljulja

Übersetzung: Peggy Lohse, Ruth Altenhofer

Design und Umsetzung: Marco Hamann

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)