Gedächtnis

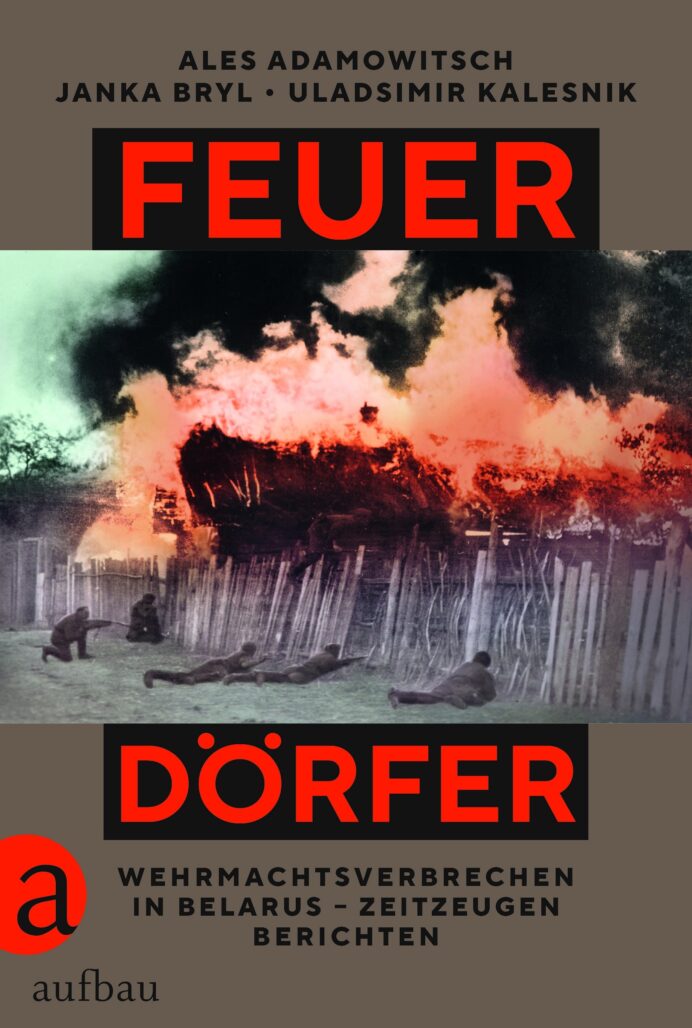

Zwischen 1970 und 1973 reisen die Schriftsteller Ales Adamowitsch , Janka Bryl und Uladsimir Kalesnik durch Belarus und besuchen 147 Dörfer in 35 Rajone . Sie führen Gespräche mit 300 Menschen, die die Wehrmachtsverbrechen überlebt oder bei den Partisanen gekämpft haben, und zeichnen diese mit Tonbandgeräten auf. Aus den Berichten menschlichen Leids und Überlebens kompilieren sie das Buch Feuerdörfer (belaruss. Ja s wognennai wjoskі…), das 1975 in einer Auflage von 10.000 Exemplaren im Minsker Staatsverlag Mastazkaja litaratura erscheint. Das Buch erschüttert eine Gesellschaft, die es gewohnt ist, linientreue Geschichten von Heldentaten im Großen Vaterländischen Krieg zu hören. Das Buch wird prägend für die Entstehung einer anderen Erinnerungskultur und für die Entwicklung einer literarischen Dokumentarprosa. Zudem inspiriert es zahlreiche Filme über den Zweiten Weltkrieg, wie beispielsweise Elem Klimows Komm und sieh (russ. Idi i smotri) aus dem Jahr 1985.

Der Übersetzer Thomas Weiler hat Feuerdörfer, 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung, erstmals aus dem Belarussischen ins Deutsche übertragen. In einem Werkstattbericht erklärt er die Genese des Buches und vor allem, wie es ihm gelungen ist, „Worte für das Unsagbare zu finden“.

Im Folgenden präsentieren wir mit dem Kapitel Gedächtnis (belaruss. Pamjaz) einen Auszug aus seiner Übersetzung.

Einst lag im Sluzker Land das Dörfchen Padljawistscha, ein hübsches Dorf, großzügige Gehöfte, mit Gärten bekränzt, die hoch gemauerten Häuser mit Holzschindeln gedeckt. Der Kolchos hier blühte rasch auf und verlieh dem Dorf seinen neuen, sowjetischen Namen: Tschyrwonaja Staronka.

In jenen Tagen pflanzte Kandrat Lapez auf seinem Grund eine Birke. Einfach der Schönheit wegen. Und er erfreute sich an dem Bäumchen, nicht ahnend, dass es schon bald das Grabmal für ihn abgeben sollte.

Am 28. Januar 1943 fielen die Henker in Tschyrwonaja Staronka, Handarewa, Starewa, Lasaraŭ Bor und weiteren Dörfern und Nestern der Umgebung ein. Sie brannten sie nieder, nahmen die Jungen mit nach Deutschland und brachten die Alten um. Iwan Lapez, Verbindungsmann der Partisanen und Kandrats Sohn, fand das Haus nur noch als Brandstätte vor, barg seinen toten Vater, weinte über ihm und begrub ihn unter der Birke, wie seit jeher Menschen begraben wurden, die der Blitz erschlagen hatte. Nach dem Krieg baute sich Iwan Kandratawitsch auf der anderen Straßenseite ein Haus, der alte Hof ist verwaist. Die Birke des Vaters hat Töchter bekommen, sie umstehen inzwischen seine kleine Grabstätte. Der vom Sohn aufgestellte Grabstein verschwindet zwischen den lebenden Obelisken der Birken.

Im Dorf Kasimiraŭka im Umland von Masyr führte uns eine alte, dunkelhäutige Frau mit großen Augen wie auf alten Ikonen zu einem grauen Stein unter einem Apfelbaum im Garten. Dort liegt ihre von Faschisten ermordete Familie begraben. Ulljana Kasak erzählte vom tragischen Tod ihrer Liebsten und ihrer eigenen glücklichen Rettung erstaunlich nüchtern und stringent, dabei hatte sie angekündigt, dass sie manchmal Aussetzer und Gedächtnislücken hat. Als wir sie hier bei dem Apfelbaum fotografierten, stand sie ganz ruhig da, als nähme sie uns gar nicht wahr, dann las sie ein paar Äpfel aus dem jungen Gras auf und reichte sie uns – bitte, bedient euch. Diese Einladung zum Totenmahl hatte etwas Verstörendes. Für unsere Gesprächspartnerin, diese Landfrau mit ihren spröden, von der Arbeit dunkel gewordenen Händen, war das aber offenbar nur natürlich. Die hier lagen, hatten den Baum gepflanzt, mit seinen sonnigen Früchten erinnert er nun an sie.

Im Brester Polesien bekamen wir seinerzeit auf den Höfen des Dorfes Tupitschyzy am Ufer des Babrowitschy-Sees verbrannte Eichen zu Gesicht. Viel ist nicht mehr übrig von diesen Baumveteranen – nur die Bäume abseits des Dorfes, weiter entfernt von der Brandstätte, nur sie konnten sich in den mächtigen, von der Rinde geschützten Stümpfen einen Rest Lebenskraft erhalten. Das Feuer verzehrte ihr Geäst und fraß schwarze Löcher in die verdorrten Stämme – die gähnenden schwarzen Schlünde machen tagsüber Eindruck und Angst in der Nacht. Die verkohlten Astarme, die verbrannten Wurzelbeine und Stammrümpfe verleihen den Baumsilhouetten etwas Majestätisch-Tragisches.

Und doch ist es nicht das allein.

Nicht allein die Berührung mit dem Feuer und dem tragischen Schicksal der hier Umgekommenen hat die Eichen von Tupitschyzy zu Denkmalen werden lassen. Dazu wurden und werden die schweigenden Bäume erst durch die Achtung der Lebenden, das Andenken der Nachfahren. Diejenigen, die übrig geblieben sind, die wie durch ein Wunder überlebten, die aus nahen oder entfernteren Dörfern hierherzogen und sich am anderen Seeufer im Dorf Babrowitschy niederließen, aber auch ihre bereits in Friedenszeiten geborenen Kinder – sie achten die Eichen von Tupitschyzy, wie man das Andenken an die Vorfahren in Ehren hält. Niemand käme auf den Gedanken, den Veteraneneichen mit Säge oder Axt auf den Leib zu rücken. Menschliches Andenken und Ehrfurcht machten die Bäume zu Denkmalen.

Denkmale werden für Menschen geschaffen. Das Material ist dabei gar nicht so entscheidend – lebende grüne Bäume oder harter Granit, Bronze, Beton oder auch ein tönendes Wort, eine erhebende Melodie, die das Andenken, das Nachdenken über Leben, Tod und Unsterblichkeit ebenso gut verewigen kann wie Granit.

Die Gedenkbäume beeindrucken, erschrecken und beruhigen zugleich, indem sie die Seele erheben. Wir Menschen sehen darin den Protest der Erde, wir hören die Stimme, den Aufschrei von Mutter Natur wider die blindwütige Brutalität. Dieses Aufbegehren aus dem Innersten ist es, worin wir Beruhigung finden: Die Natur ist mit uns, sie ist gegen den Tod, sie ist für die Menschlichkeit.

Den Gedenkbäumen zur Seite stehen menschengemachte Denkmale und Monumente, Gedenktafeln, Obelisken, Kreuze, Requiems, Elegien, Grabinschriften und volkstümliche Überlieferungen, Legenden, Memoiren – sie alle sprechen sich für das Leben und die menschliche Würde aus, gegen Tod und Erniedrigung.

Auf einer großen, von jungen Kiefern eingenommenen Lichtung schimmert unverhofft ein mächtiges Mahnmal in der Sonne. Hier lag einst das Dorf Rassocha, eines von vielen belarussischen Dörfern, und hier, im Rayon Assipowitschy, auch nicht die alleinige Partisanenhauptstadt, nicht das einzige »Moskau im Walde«. Hier gab es Holzhäuser, später Erdhütten, hier gab es einen Partisanenfriedhof und einen Friedhof für die während der Blockade von den Feinden getöteten Zivilisten. Die Henker verwüsteten die Erdhütten und zerstörten die Grabmale, die die Angehörigen in aller Eile für ihre Liebsten errichtet hatten. Als die Blockaden aufgehoben wurden, kehrten die Überlebenden nach Rassocha zurück, stellten die Grabhügel wieder her und legten neue an. Nach dem Krieg errichteten Angehörige einigen Opfern der faschistischen Invasion Beton- oder sogar Granitobelisken mit kleinen Emailporträts. Von diesen selbstgemachten, simplen Obelisken lächeln einen junge Burschen und Mädchen an, die sich eigentlich zum Reigen versammeln, ein Feuer anzünden und gemeinsam singen sollten! Aber ringsum ist nur Wald, gedämpftes Kiefernrauschen.

Den Auftraggebern und den Erschaffern des großen Mahnmals am Ort des einstigen Dorfes Rassocha wird es ein Anliegen gewesen sein, dass die sowjetischen Burschen und Mädchen, die Partisanen und ihre Freundinnen, die Männer und Frauen, die ihnen ein Dach über dem Kopf boten, für sie wuschen und nähten, sie versorgten und ihr Überleben sicherten, dass all diese einst so lebenslustigen Menschen zu den Menschen heute sprechen. Und das tun sie. Und sie lauschen zugleich den Gesprächen der Lebenden.

Von besonderer Aussagekraft sind die Namen der Verstorbenen auf den Gedenktafeln des Mahnmals. Zehn-, zwanzig-, vierzigmal derselbe Name … Kann man dem noch eine Inschrift hinzufügen? Aber das fällt einem erst hinterher auf, wenn die Anspannung von einem abgefallen ist, die dieses Mahnmal tief im Wald in einem ausgelöst hat.

Sanft abfallende Stufen, die auf einen Hügel führen, darüber auf einer Terrasse fünf quadratische, symmetrisch angeordnete Betontafeln mit Basreliefs und Inschriften. Auf der zentralen Tafel beschützen zwei breitschultrige junge Partisanen eine Frau mit kleinem Kind vor dem Feind. Die Bewaffneten schauen in verschiedene Richtungen – von überall her kann der Feind kommen. Einer hat die Hand zur Faust geballt … Mag die Kraft der Partisanen nicht immer ausgereicht haben, ihre Familien und die gesamte Bevölkerung im Kampfgebiet zu verteidigen, so haben sie doch getan, was sie konnten – sie haben gewarnt, sind ins Gefecht gegangen, boten Überlebenden Unterschlupf, versorgten Verwundete und Kranke. Sie fühlten sich verpflichtet, Menschenleben zu retten, und die Bevölkerung wusste sich einig mit dem Schicksal ihrer Partisanen, ihrer Stellvertreter und Rächer.

Eine besondere Kraft entfalten Denkmale, bei denen im natürlichen Bestreben, das Andenken an die Nächsten zu wahren, eine Sprache im Einklang mit der Natur gefunden wird, mit ihrer Bereitschaft, ein Denkmal für Menschen zu sein, die zu ihren Lebzeiten in täglicher Arbeit mit der Erde verbunden waren. Der litauische Bildhauer Gediminas Jokūbonis brachte ein tiefes Verständnis für die Kraft dieser lebendigen Verbindung zwischen arbeitenden Menschen und Natur mit. Das berühmte Mahnmal im Dorf Pirčiupis setzte er aus Granitfindlingen zusammen, die von den umliegenden Feldern stammten. Aus fünf solcher Brocken schnitt der Künstler das unvergessliche Bild der Mutter, einer litauischen Landfrau, schlicht und erhaben in ihrem Kummer, tapfer in ihrer Trauer.

Auch hier in Belarus ist die Figur der Mutter die am häufigsten wiederkehrende Gestalt auf den Massengräbern der von Faschisten Ermordeten. Eine besonders beredte Figur. Sie stellt eine lebendige Verbindung her zwischen dem Protest des Menschen und dem Protest der Natur gegen den Tod. Wie auch immer die Muttergestalt ausgeführt sein mag, als professionelles Kunstwerk, in Bronze, Granit oder Marmor, wie etwa im Dorf Sassoŭje, Rayon Lahojsk, oder im Dorf Perachody, Rayon Sluzk, oder aber in laienhafter Naivität und Unmittelbarkeit in schlichtem Beton wie in Loski, Rayon Kalinkawitschy – immer berührt einen das Bild allein durch seine Präsenz an diesen Orten des Gedenkens und der Trauer.

Rayon Lahojsk. Gegenüber dem Dorf Shardsjashsha zweigt von der Fernverkehrsstraße Minsk-Wizebsk ein unscheinbarer Waldweg ab, der zum ehemaligen Dorf Dalwa führt. Wo das Kiefernwäldchen sonnigen Lichtungen weicht, die einstmals gewiss Felder waren, liegen beiderseits des Wegs Steintrümmer. Glattgeschliffen vom Wind, muten sie an wie gewaltige Kartoffeln. Eine waldreiche, verwunschene Gegend. Die Kiefern gleichen Kompanien von Soldaten, die in Formation den Hügel hinabgestiegen sind und plötzlich wie auf Kommando stillstehen.

In so einem Dickicht befand sich einst der Unterschlupf der Bauern aus dem Dorf Dalwa. Dort versteckten sie sich im Juni 1944 vor den Faschisten.

Begibt man sich tiefer in das hiesige Wäldchen, kommt man sich vor wie im Innern einer gigantischen Orgel, deren Silberpfeifen die mit weichen grauen Flechten bewachsenen Kiefernstämme sind. Sie schimmern vor dem saftigen Grün der Beerenhecken, weiter oben geht das Silber in Kupferrot über. Über alledem schweben als dunkles Gewölbe die dichten Kronen. Schönheit, Geborgenheit und Friede scheinen in diesen herrlichen Wäldern eine ewige Verbindung eingegangen zu sein.

Im Juni 1944 rückte die Front hierher vor, wurde eine Blockade ausgerufen. Von den Partisanen vorgewarnt, zogen sich die Dalwaer in den Wald zurück. Nachdem die Henker das Gefecht auf der Straße gewonnen hatten, stießen sie in Partisanengebiet vor.

Davon erzählt Mikalaj Pjatrowitsch Hirylowitsch, einziger überlebender Bewohner Dalwas, der heute als Rundfunkingenieur arbeitet und damals ein Dorfjunge war.

»Nachts stoppten sie, gruben sich ein, tagsüber durchkämmten sie den Wald.

Am Morgen führte der Vater das Pferd auf die Weide, etwa zwei Kilometer vom Dorf entfernt. Die Mutter weckte mich, ihn ablösen, sie brachte mich sogar hin. Vater und Mutter gingen nach Hause. Ich hüte das Pferd, nach einer Weile waren Schüsse und Explosionen zu hören, dort, im Dorf. Ich wollte erst das Pferd losmachen, es war mit einer Eisenkette gehobbelt – damit hab ich einige Zeit zugebracht, dann ließ ich es sein und lief ohne Pferd ins Dorf. Da sah ich: Das Haus von Wassil Kucharonak brannte ab. Durchs Korn lief ich zu unserem Haus, die Hitlersoldaten stiegen da schon in ihre Fahrzeuge und fuhren in Richtung Shardsjashsha davon. Ich lief ins Haus. Schon in der Tür konnte ich sehen: Das Bettzeug ist verstreut, die Löffel liegen auf dem Tisch … Ich bekam es mit der Angst. Ich fing an zu schreien, rief nach Vater und Mutter, aber niemand antwortete. Ich lief zu dem Haus, das gebrannt hatte. Das Feuer hatte bereits auf die anderen Häuser übergegriffen. Ich rannte herum, schrie, rief um Hilfe – aber nirgends ein Mensch. Stille. Nur das Prasseln des Feuers …

Da bin ich zurückgelaufen, zum Pferd, hab es losgemacht und bin wieder ins Dorf geritten. Fast ganz Dalwa war abgebrannt, erst dort, wo die Linden standen, hörte das Feuer auf. Ich schaute – nirgends ein Mensch, da ging ich zu unserer Sommerstelle, zu dem Unterschlupf. Dort traf ich einen Mann aus Krutaja Hara an. Der erschreckte sich vor mir, aber als ich ihn anrief, stellte sich heraus, dass er aus Plestschanizy vor den Deutschen geflohen war. Wir übernachteten beide in der Erdhütte und gingen am nächsten Tag ins Dorf Stanawistscha. Dort fand ich Verwandte, und mit diesen Verwandten ging ich nach Dalwa. Da sah ich, dass sie tatsächlich alle Menschen verbrannt hatten. Ich sah die Verbrannten …«

Genau zehn Tage später kamen die Befreier. Mit der Hilfe sowjetischer Soldaten legten Einwohner der Nachbardörfer die grausige Brandstätte des Kucharonak-Hauses frei und fanden im Keller unter dem Haus und unter den Trümmern des Ofens Leichen sowie die Knochen von 44 Einwohnern Dalwas. Auch der ehemalige Kolchosvorsitzende Pjotr Hirylowitsch und seine Frau, die Eltern des dreizehnjährigen Kolja, waren unter den Toten.

Das Massengrab wurde seinerzeit auf die Schnelle mit Stangen umzäunt, nach dem Krieg ließ der Dorfsowjet von Prussawitschy einen Metallzaun errichten, der Sowchos einen Obelisken. Im Juni 1973 konnten wir zusehen, wie ein neues Denkmal entstand.

Auf der großzügigen Lichtung, wo einst das Dorf Dalwa war, erhob sich nun inmitten stillen Grüns die Figur einer Mutter mit Kind.

Besonnen und konzentriert ist der Künstler, der Bildhauer Uladsimir Zerabun, Absolvent der Minsker Hochschule für Theater und Bildende Kunst, bei der Arbeit. Unterstützt wird er von Tolja Jankoŭski, einem Neuntklässler aus dem nahen Akalowa, und von Mikalaj Hirylowitsch, der an seinem freien Tag aus Minsk gekommen ist.

Mikalaj Hirylowitsch erzählt, den Bau des Denkmals hätten Komsomolzen der Schule in Akalowa und des Belarussischen Staatlichen Komitees für Rundfunk und Fernsehen initiiert, bei dem er arbeitet. Die Gelder für das Denkmal hätte das Lahojsker Rayonkomitee des Komsomol gesammelt. Selbst Schüler aus Saratow, die eine Exkursion hierhergeführt hatte, hätten ihr Scherflein beigetragen.

Der Künstler, ein bescheidener, wortkarger junger Mann aus Smarhon, erklärt, es gäbe kein Modell für sein Bildnis der Mutter. Als wir später an dieses Gespräch zurückdachten, bedauerten wir, dass der junge Bildhauer nicht Filimenja Zwirka aus dem verbrannten Dorf Starewa im Umland von Sluzk begegnet war. Hochgewachsen, mit dem unerschrockenen, offenen Blick eines wahrheitsliebenden Menschen, wirkte sie wie ein lebendes Denkmal, wenn sie die einstigen Dorfbewohner nicht einfach beklagte, sondern fast bylinenhaft besang: »Wie vielen Partisanen gaben wir zu essen, wie viele Male gingen wir auf Erkundung. Wir waren früher bettelarm, aber wir haben den ersten Kolchos aufgebaut, unsere Sowjetmacht. Da hatten wir ein gutes Leben. Doch dann hat einer im Jahre 1937 unsere Männer in Verruf gebracht. Und ihre Söhne, unsere Kinder, wie viele gingen zu den Partisanen, wie viele dieser tapferen Burschen sind umgekommen …«

Sie sprach davon, dass man auf den Gräbern der Partisanen und Bewohner von Starewa ein gutes Denkmal errichten müsse. Und ahnte dabei nicht, dass sie selbst in diesem Moment dessen Hauptfigur, das Modell für dieses Denkmal abgab.

Das nationale Ausmaß der Tragödie erfordert eine nationale Kraftanstrengung zu ihrer gedanklichen Durchdringung und zur Bewahrung des Andenkens.

Das litauische Dörfchen Ablinga kommt einem in den Sinn. Dalwa wurde als eines der letzten Dörfer in der Sowjetunion vom bereits geschlagenen Feind auf dem Rückzug vernichtet. Ablinga war eine der ersten sowjetischen Ortschaften, deren Bewohner den faschistischen Henkern zum Opfer fielen. Dies geschah am zweiten Tag des Deutsch-Sowjetischen Krieges, am 23. Juni 1941. Partisanen gab es da freilich noch nicht.

Auf den Seiten eines von westdeutschen Militärexperten zu Beginn der 1950er Jahre verfassten Buches ist gleichwohl dieser faschistische Mythos zu finden: »Vergiftet wurden die Beziehungen zwischen Soldaten und Einwohnern überall dort, wo die Partisanentätigkeit einsetzte. Sie hatte sich teilweise geradezu zum Ziel gesetzt, das friedliche Verhältnis zu stören, Repressalien herauszufordern und dadurch die Bevölkerung in den Haß zu treiben.«1

In Ablinga gab es keine Partisanen – dorthin kam der faschistische Hass.

Es gab ein Gefecht mit den Deutschen am Vormittag des 22. Juni, geführt von regulären Streitkräften – Grenztruppen und Soldaten der Roten Armee. Aber die Invasoren hatten schon ihre Version von den schuldigen Partisanen, vorab ausgebrütet in den faschistischen Fabriken der ideologischen Verleumdung. »Nach außen hin«, ließ Goebbels seine Untergebenen im Vertrauen wissen, »muß unsere Propaganda stark betonen, daß Deutschland einer friedliche Lösung aller anstehenden Probleme wünscht. […] Auf geschickte Art muß die Schuld für das Nichtzustandekommen einer friedlichen Lösung denjenigen in die Schuhe geschoben werden, die sich Deutschlands berechtigten Forderungen widersetzen.«2

Ablinga lag 20 Kilometer hinter der deutsch-sowjetischen Grenze. Am Nachmittag drangen die Hitlersoldaten in das Dorf ein, mit Einbruch der Dämmerung trieben sie die Menschen in Holzbaracken. Alle Dorfbewohner kamen ums Leben, 42 Personen.

Dreißig Jahre trug das nationale Gedächtnis diese Tragödie mit sich herum, dann fand sie ihren Ausdruck in der Kunst. Die Idee für das Denkmal geht zurück auf Vytautas Majoras, einen Holzbildhauer aus Klaipėda. Im Frühjahr 1972 teilte er die Idee mit Kollegen aus Niederlitauen und anderen Landesteilen. Im Sommer fand im Kolchos »8. März« ein Kunstcamp statt, zu dem achtundzwanzig traditionelle Holzbildhauer anreisten, um die Tragödie von Ablinga zu verewigen. Die Kolchosbauern der umliegenden Dörfer schafften dreißig dicke Eichenstämme heran, aus denen die Künstler Kunstwerke schufen. Jeder stellte sich die Aufgabe, einen Menschen oder eine Familie zu verewigen. So entstanden dreißig Eichendenkmale aus lebendigem Schmerz, aus heiligem Andenken. Am Hang des Ehrenhügels von Žvaginiai wurden die Bewohner des Vorkriegs-Ablinga gleichsam wieder lebendig, kamen zusammen wie zu einem Volksfest, nur dass sich auf den Gesichtern keine Volksfeststimmung abzeichnen will. Nicht einmal der Brautwerber, sonst als munterer Possenreißer dargestellt, unterhält die Gäste. In tragischem Erstaunen hebt er die Schultern und breitet die Arme aus, als wollte er fragen: Wie konnte so etwas geschehen?

Ablinga und Dalwa markieren zwei zeitliche Grenzlinien, den Anfang und das Ende der blutigen Besatzung, zwei Grenzlinien für die Umsetzung der faschistischen Politik der Auslöschung ganzer Völker.

Goebbels war es, der zynisch mit Hitler erklärte, »daß das Kleinstaatengerümpel, das heute noch in Europa vorhanden ist, so schnell wie möglich liquidiert werden muß. Es muß das Ziel unseres Kampfes bleiben, ein einheitliches Europa zu schaffen.«

Der betrübt-vorwurfsvolle Ausdruck auf dem Gesicht der litauischen Frau, die Jokūbonis aus Granit gehauen hatte, der Mutter von Pirčiupis, die vom Bildhauer Sjarhej Selichanaŭ geschaffene Figur des Dorfschmieds aus Chatyn, die belarussische Mutter aus Dalwa, die Eichen-Skulpturen von Ablinga und die verbrannten Eichen von Tupitschyzy am Babrowitschy-See sprechen, schreien zu allen anständigen Menschen auf der Erde, warnen, mahnen zur Wachsamkeit.

Der Archäologie zufolge stellen Werkzeuge und Geschirr die ältesten Spuren der Menschheit dar. Als Zeugnisse des sozialen Lebens können dagegen gewiss Herd und Brunnen gelten. Auch in den vom Feind niedergebrannten Dörfern blieben sie stets erhalten – zwei Symbole für das vergangene, gewalttätig ausgelöschte Leben, Ofen und Quelle, Verweise auf Brot und Wasser.

Wir stehen vor dem Denkmal für die Opfer der faschistischen Greueltaten im Dorf Bryzalawitschy, Rayon Assipowitschy, Gebiet Mahiljoŭ. Die Gedenkstätte wurde von den jungen Bildhauern Aljaxandr Krachaljoŭ, M. Andrejeŭ und Anatol Saljatyzki entworfen. Am Rande eines Eichenwäldchens, hinter dem malerisch die Swislatsch strömt, steht auf einem Hügel ein Obelisk. Flankiert wird er von sechs Gedenktafeln aus Beton, vom Obelisken führt ein gepflasterter Weg direkt ins Dorf, am Weg steht ein Postament aus Feldsteinen, darauf ein Junge.

Der Obelisk erinnert an einen der gemauerten Schornsteine, wie sie im Krieg in gebrochenen Reihen aus den Brandstätten der vom Feind niedergebrannten belarussischen Dörfer aufragten. Der Wind fuhr durch das Ofenloch und die abgeschlagenen Ofenklappen in die schwarzen Schlote und spielte wie auf einer Orgel sein nicht enden wollendes Requiem für die Bewohner. Und die Überlebenden hörten dieses Requiem. Ihnen wurde angst und bange, nachts träumten sie von den ermordeten Verwandten, Bekannten und Nachbarn, wie Geister suchten sie sie heim und baten sie im Traum, ihre verbrannten Überreste menschenwürdig der Erde zu übergeben.

Uns als den Sammlern dieser Erinnerungen kommt da das Dorf Lasowaje im Rayon Assipowitschy, Gebiet Mahiljoŭ, in den Sinn, die Silogrube beim Sowchos-Hof und zwei betagte Frauen, die die Silage einbrachten.

Die beiden Freundinnen Wolha Ryhoraŭna Hryschanowitsch und Nastassja Fomaŭna Trapanok waren der Vernichtung durch die Faschisten entgangen.

»Wir gehen zurück in den Wald,« erzählte Wolha Hryschanowitsch, »heulen und klagen, laufen wieder zur Brandstätte – wir hörten im Traum: ›Wieso habt ihr uns nicht begraben?‹ … Wie oft sind wir dorthin gelaufen. Wir graben, werden fündig, schütten die kleine Grabstätte wieder zu.

… Ein Jahr danach hat ein alter Mann … Er träumte von seiner Frau: ›Wieso beerdigst du mich nicht?‹, sagt sie im Traum zu ihm. ›Ich bin doch unterm Ofen, im Mulmicht.‹«

Im Volksglauben galt einst, eine von den Menschen nicht beweinte Seele könne im Jenseits keine Ruhe finden. So hatte der alte Mann selbst im Traum noch den Drang, der menschlichen Pflicht an seinen Nächsten nachzukommen.

Die Getöteten wurden nach alter Sitte beweint und beerdigt. Oft hatten die Abgebrannten nicht einmal Holz für den Sarg. Sie legten die Verstorbenen in Schränke oder Truhen, die das Feuer überstanden hatten, da sie häufig mit dem enthaltenen Tuch und den Kleidern vor dem Feind vergraben worden waren. Es gab auch Beerdigungen ohne Sarg, wenn sich nur ein Laken oder ein Tuch fand, um Augen und Hände zu bedecken. So ist es gewesen, solche Berichte haben wir in den unterschiedlichsten Winkeln des Landes gehört.

Sowohl in Chatyn als auch in Bryzalawitschy wurden Schornsteine zu Obelisken, zu erschütternden Mahnmalen für das erlebte Grauen.

Ein Schornsteinobelisk … Eine hohe, vierkantige Säule, innen hohl. Mit Durchbrüchen an den Seiten, wie bei einem echten Schornstein nach einem Brand. Nur dass sich diese Durchbrüche hier zu einem Muster fügen – zu einem stilisierten Lorbeerzweig. Er ist für euch, die Gepeinigten, die ihr mit der Erde gearbeitet habt, von jenen, denen es vergönnt war weiterzuleben, das Leben des Dorfes, der heimatlichen Erde fortzusetzen. Durch die Aussparungen der Blätter wird das hohle Innere des Obelisken offenbar, dieser außergewöhnliche Schlot ist strahlend weiß. Nachts wird er elektrisch erhellt, und die Lorbeerblätter leuchten vor dem bestirnten Nachthimmel.

Die beiden Seitenwände des Obelisken zieren Majolika-Basreliefs, die in lakonischer Symbolsprache vom Sieg des Lebens über den Tod künden, von der Schönheit des Menschen in der uralten Tätigkeit des Ackerbauern.

Unweit des Obelisken steht eine alte Kiefer mit einem Storchennest im Wipfel. Der uralte Baum ist verdorrt. Aus Altersgründen oder angesichts des unsäglichen Leids der Menschen hier … Wie eine Dornenkrone ruht das Storchennest auf ihrem erröteten Haupt.

Hier in den Swislatsch-Auen halten sich gern Störche auf. Wie früher, wie seit Urzeiten bringen sie dort ihren staksigen, noch schwarzbeinigen Jungen den kreisenden Gleitflug bei. Und abends stehen sie da, bald das eine, bald das andere vom Tage ermüdete Bein unterm Flügel. Schweigend stehen die Storchenjungen da. Die Kiefer, das Nest und seine Bewohner – sie sind eine Erweiterung der Gedenkstätte. Und nicht die Kiefer allein, auch eine Reihe Eichen, die sich von der Kiefer bis hinab zum Flüsschen zieht. Auf dem sandigen Hügel gedeihen die Eichen prächtig, sie haben sich mit ihrem Wurzelwerk bis zu den Säften der Auen gegraben und bringen Blatt um Blatt hervor, sie zieren wie Girlanden die gelben Dünen und die graue Betonfläche der massigen Gedenktafeln mit den Namen der 676 Opfer der faschistischen Strafaktion. Wieder diese grausigen Spalten mit den immer gleichen Namen: Barasna, Barasna, Barasna … Dutzende Mitglieder derselben Familie, aus derselben Wurzel …

Ein Stück von der Kiefer und dem Schornsteinobelisken entfernt steht ein aus rotem Beton gegossener Junge, eines der Kinder von Bryzalawitschy, die die Störche in der Vorkriegszeit so zahlreich in die Dorfkaten brachten. Groß war das Dorf – mehr als zweihundert Höfe, und in jedem Haus lebten Kinder, viele Kinder …

»Kaum dass ich in der Scheune bin«, erinnert sich Hanna Iwanaŭna Patapejka, eine Überlebende aus Bryzalawitschy, »rufen sie schon: ›Kinder loslassen!‹

Die Kinder gingen mit, an unsere Kleider gekrallt. Fremde Kinder, meine eigenen. Meine vier, eins hielt ich im Arm. Wie wir drin waren, haben sie gleich gefeuert …

Sie schießen und schießen. Und wie sie fertig sind, lachen sie: ›Rus swinnja kaput!‹

Und schießen noch mal, verteilen Fußtritte.

Ja, und ich lieg da so. Wie ich hingefallen bin, so lieg ich. Und das Blut – es hat ja alles zerrissen …

Dann gingen sie in die andere Scheune, gegenüber die … Gingen rüber, lachten dort weiter, schießen dort die ganze Zeit, schnarren sich eins.

Sie kommen hierher! Was tun? Ich steh auf! Wie ich aufsteh, läuft überall das Blut … Ja, da leg ich mich wieder hin. Lieg da. Ja, und sie kamen so, es stöhnten noch welche – da feuerten sie eine Garbe auf uns ab und gingen. Klapp, klapp, das Tor zu und weiter in die Schule …«

Auch die jungen Bildhauer bekamen die Erzählung Hanna Patapejkas und weiterer Überlebender über das tragische Schicksal der Kinder aus Bryzalawitschy zu hören, grausige Erzählungen … Aber sie beschränkten sich auf eine einzige. Die von einem Jungen, der im Januar 1943, als die Henker hier Zivilisten hinrichteten, aus dem Speicher entkam, in dem die Menschen verbrannten, und den Hügel hinablief. Dort ist er geblieben, dort traf ihn eine Kugel.

Der Künstler hat den Jungen in einer Pose tragischer Fassungslosigkeit verewigt.

Vielleicht kannte der Künstler auch Ulita Kandrataŭna Alchowiks Erzählung – sie ist insofern außergewöhnlich, als sie eine mystische Deutung des Geschehens anbietet. Besinnungslos vor Entsetzen sah die schwer verwundete Frau nachts Folgendes:

»Hier lag ein ganzer Haufen Menschen«, erzählt Ulita Alchowik, »hier, der ganze Hof voll, das ganze Dorf lag ja da. Im Hof und in der Scheune. Und der Mond kam herunter, tief, ganz tief. Und auf dem Mond steht ein Mann. In weißem Kittel … Nicht dass mir das einer erzählt hätte, ich hab es selber von der Scheune aus gesehen. Durch einen Spalt. Mit Gürtel, Wintermütze und Stiefeln. Steht er auf dem Mond. Über den Toten …

Ich war damals völlig aufgelöst. Wusste nicht, wohin. Zwei Töchter erschossen, der Mann erschossen, zwei Jungen – ich weiß nicht, wo …

Auf dem Mond stand er … Direkt auf dem Mond. Ganz tief war die Scheibe heruntergekommen! Und er steht auf dem Mond! Einfach so, ein gewöhnlicher Mensch, mit Gürtel, einen weißen Kittel an und

schwarze Hosen, in Stiefeln und Wintermütze …

Drei Tage saß ich in der Scheune mit den Toten. Ja, als hätt ich die toten Menschen gehütet. An jeder Ecke stand eine Wache. Geht so um die Scheune herum und legt so das Ohr an und horcht, ob welche atmen … Falls noch wer am Leben war, ist er jetzt auch schon hinüber. Hätt ich noch einen Tag da sitzen müssen, wär ich erstickt. Ich war ganz ausgetrocknet, trinken – drei Tage ohne Trinken …

Und sie schafften alles aus dem Dorf mit Lastern weg. Durch den Spalt hab ich alles gesehen. Schmutziges Bettzeug, sauberes, was wo noch in den Häusern war …

Ja, und dann seh ich, sie wollen abfahren – sie begossen die Scheune mit Benzin, zündeten sie an. Und dann ging irgendwie das Tor auf … Da denk ich mir: ›Bevor ich in diesem Feuer verschmor, geh ich raus in den Hof, und wenn sie mich hinterrücks erschießen.‹ Sie liefen kreuz und quer über den Hof, ich bin so durch den Garten – drauflos! Mir war noch eingefallen, dass man sagt, wenn dich ein Unglück trifft, geh fort und sieh dich nicht um. Ja, wissen Sie, da bin ich so mit dem Rücken zu ihnen, so hier, bis zum Wald, ohne mich umzusehen. Und sie liefen noch im Hof kreuz und quer.

Ja, da war ich nun im Wald. Die Hand war verwundet, der Finger hier zerschmettert, ich zieh dran – krieg ihn nicht ab … Da waren die Partisanen. Eine Ärztin verband mich …« (Weint.)

Die Erzählungen der Überlebenden verdeutlichen mit ungeheurer Wucht den grausigen Irrsinn der Greueltaten, die über das friedliche Dorf hereinbrachen.

Kehren wir noch einmal zu Hanna Iwanaŭna Patapejka zurück:

»Ja, und wie sie weg sind, die Faschisten, zu den Partisanen, da sind sie in eine Erdhöhle, und es hat sie zerrissen. Zehn Mann vielleicht … Ja, und wie es sie auf den Minen da zerrissen hatte, kehrten sie um und umzingelten unser Dorf … Sie schauten nicht mehr, ob Kinder, ob Alte, alle, alle trieben sie uns zusammen. Hierher, wo das Denkmal steht, in die Scheune trieben sie uns. Die Kolchosscheune war das, die große … Das war am Abend, wie sie uns zusammentrieben, einer von den kurzen Tagen, also am Abend. Sie trieben uns zusammen, und es war kalt, so kalt! Bitterkalt! Es war ja grad Weihnachtszeit, da war es besonders kalt, mit viel Schnee. Fliehen – an Flucht war kaum zu denken. So ein Schnee, wenn du einmal reintrittst, bekommst du den Fuß nicht mehr raus.

Wir sitzen da und sitzen, es ist schon der nächste Tag. Es dämmert …

Und jetzt, fragen wir uns, was wird jetzt? Irgendwie lassen sie uns nicht raus. Na ja, sagen wir uns, sie werden die Kühe raustreiben und alles mitnehmen: Hühner, Kühe, und die treiben sie auch weg, die Jungen, da lassen sie uns nicht raus, dass die Mütter nicht weinen und so …

So sagen wir uns.

Ja, und sitzen da und sehen aus den Fenstern … Und dann, so gegen zwei, kommen sie. Sie kommen, na, Gott sei Dank, jetzt lassen sie uns laufen! Sie kommen, jede Menge von ihnen kommen, auch ihre Oberen sehen wir kommen. Ja, sie lassen uns laufen. Nichts da – kaum machen sie die Scheune auf: ›Raus, raus auf die Straße!‹ Wir gingen raus, und sie schickten uns gleich dort auf den Weg. Ja, und wie sie uns auf den Weg schickten, wussten wir: Sie führen was im Schilde. Schon fingen die Frauen an zu weinen, zu schreien …

Sie trieben uns dorthin, und wir sehen gleich: Da liegen die Mützen, die Taschen – von unseren Männern … Da wussten wir, dass sie uns auch … Sie würden uns etwas antun: verbrennen oder erschießen. Sie stellten schon die Maschinengewehre in die Fenster, in alle Fenster.

Dann klopften sie ans Fenster: ›Gebt uns jemanden raus.‹

Sie waren schon so im Schießen, sie hatten eine Wirtin gehabt, die ihnen das Essen kochte, die haben sie auch … Und jetzt hatten sie keinen mehr zum Kochen. Da gab es eine Frau bei uns, die sprach Deutsch. Die ist raus mit dem Kind, sie ihr das Kind gleich abgenommen und weg, sie selber haben sie abgeführt.

Dann führten sie uns weg. In Zwanzigergruppen – zur Hinrichtung.«

Die Idee zum Bau einer Gedenkstätte in Bryzalawitschy hatte der Kolchosvorsitzende und ehemalige Frontkämpfer Iwan Barasna, dessen jüngerer Bruder die Partisaneneinheit befehligte, die in dieser Gegend aktiv war. Die Einheit bestand vor allem aus jungen Burschen aus Bryzalawitschy. Ihre Familien waren die ersten Opfer der Henker. Sie selbst, die Partisanen, hauchten dem Dorf nach dem Krieg neues Leben ein: Sie trugen die verbrannten Schornsteine ab, bauten neue Häuser, legten die Brunnen frei …

Die Brunnen der verbrannten Dörfer …

Mehr noch als die Schornsteinobelisken von Chatyn und Bryzalawitschy hat uns in seiner tragischen Tristesse der Anblick eines Schwingbaums erschüttert, genauer des bloßen Gabelholzes, des aufragenden Stützpfeilers für den Schwingbaum. Vom gesamten Dorf Makaŭje im Rayon Assipowitschy blieb allein das Gabelholz des Brunnens.

Wo früher das Dorf war, gibt es noch ein paar vom Regen gebleichte Feldsteine und einige verwilderte Apfelbäume. Der zweite Brunnen, am Dorfrand, wurde erneuert, über dem Schacht schwankt unsinnig die Stange unterm Schwingbaum und lässt den Blecheimer im Wind scheppern. Dieser Brunnen liegt unweit der Schäferhütte des alten Anton Mikalajewitsch Paŭlowitsch, eines ehemaligen Partisanen und des einzigen indirekten Zeugen der Tragödie seines Dorfes.

»Es war in der kältesten Zeit, im Jahr ’43«, erzählt er. »Am Morgen riegelten sie das Dorf ab. Ich kam aus dem Wald nach Hause gerannt. Da schossen sie gleich auf mich, ich warf mich in den Schnee, machte mich davon. Ich wollte meine Familie in den Wald mitnehmen. Zwei Kinder hatte ich. Ja, sie schossen auf mich, da bin ich in den Wald und hab mich so im Wald herumgetrieben … Drei Tage lagen sie hier. Es war absolut kein Durchkommen – sobald ich die Nase rausstrecke, feuern sie eine Leuchtrakete ab und nehmen mich unter Beschuss.

Inzwischen waren wir schon ein paar Leute.

Wie wir ankommen, ist alles hier abgebrannt … Nach drei Tagen hatten wir alle beisammen und beerdigten sie … Vor dem Krieg gab es 44 Höfe hier.

Ich halte hier Wacht. Passe auch auf die Heuernte auf …«

Der alte Mann steht auf einer weitläufigen, mit Lieschgras bestandenen Freifläche, die einmal ein Dorf war. Ein Dorf mit dem schlichten, unprätentiösen Namen Makaŭje. Er hat das Bild des einstigen Dorfes noch im Gedächtnis – Häuser, Höfe, Namen … Anton Mikalajewitsch hütet die Schemen seiner Jugend. Wenn er von dem einstigen Dorf erzählt, deutet er selbstvergessen auf die vier Feldsteine, beschreibt das Haus, das einmal auf diesem Fundament ruhte, zeigt zu den drei Birken inmitten der Freifläche, spricht von dem Gebälk, das dort stand schließlich und zum Sarg für die Dorfbevölkerung werden sollte.

Auf einem einfachen, von Flieder überwucherten Obelisken steht geschrieben, dass die Faschisten das Dorf am 8. Januar 1943 niedergebrannt und die über 270 Einwohner ermordet haben, dazu Menschen aus anderen Dörfern, die vor den Henkern hierher in die Waldeinsamkeit geflohen waren.

Unter den zahlreichen prächtigen und bescheidenen Denkmalen, die wir in unterschiedlichen Landesteilen auf Massen- und Einzelgräbern aus der Besatzungszeit zu Gesicht bekamen, hat uns eines in besonderer Weise bewegt.

Es stand im Lipitschna-Urwald, im Rayon Dsjatlawa, unweit des grauen, tristen Weilers Jablynka, der nach dem Krieg auf der Brandstätte inmitten einer gewaltigen Leerstelle aus dem Boden gewachsen ist. Wir sahen dieses ungewöhnliche Kleindenkmal im Sommer 1971, später wurde es durch ein moderneres, prächtigeres ersetzt. Der Vorgänger war ausgesprochen schlicht, wie auf dem Lande üblich – eine kleine Steinpyramide mit einem rostigen gusseisernen Kreuz, und es stand, das war eben die Besonderheit, auf einem niedrigen zementierten Brunnenring …

In der Tiefe des Brunnens lag eine Bauernfamilie verschüttet. Die damals kaum noch leserliche Inschrift besagte, in den Schacht geworfen hätten sie (wer weiß, ob aus praktischen Erwägungen schon ermordet oder noch lebend, unter entsetzlichem Schreien und Klagen) Iwan Parchatsch, 48 Jahre, seine Frau Agata, 47, die Tochter Sina, 18, den Sohn Michas, 16, und die Jüngste, Maryja, 14 … Das geschah am 14. Dezember 1942. Das Denkmal errichteten die Nichte und der Schwiegersohn. Sie hatten sich später auf diesem belasteten Anwesen niedergelassen und in einiger Entfernung zum Brunnen ihr Haus gebaut.

Mehr noch als das Denkmal selbst berührte uns die menschliche Verpflichtung, es in aller Stille und Vorsicht zu errichten, um die Ruhe der Toten nicht zu stören.

An anderen Orten erzählten uns Denkmale und Menschen ähnliche Geschichten.

Im Dorf Kaszjukowitschy, Rayon Masyr, Gebiet Homel, gibt es gleich vier Brunnengräber für die Dorfbewohner, die in den seit 1942 in Berlin auf Anordnung Himmlers produzierten Gaswagen vergiftet worden waren. Von den entsetzlichen Geschehnissen in Kaszjukowitschy erzählten uns die wenigen Überlebenden. Heute sind die Brunnengräber betoniert und mit Marmortafeln versehen. Die erste erklärt, hier lägen Kinder, die zweite – Frauen, die dritte und vierte – Männer …

Obelisken in Wäldern, auf Feldern – wie viele sind es in ganz Belarus!

Im Gebiet Wizebsk, Rayon Schumilina, begegneten uns auf einer Strecke von neun Kilometern gleich fünf. Vier Denkmale standen aufgereiht, rechts und links eines Feldweges, sie markierten die einstigen Dörfer Drashaki, Jamistscha, Stschamilaŭka und Saserje. Der fünfte, höchste Obelisk stand auf einer Freifläche mitten im wogenden Korn. Die Inschrift besagte, dass hier einst der Weiler Sujewa lag, der in den ersten Jahren der Besatzung das Untergrund-Rayonkomitee Sirozina der Partei beherbergte. Die erste Sitzung dieses politisch-militärischen Stabes der Partisanenbewegung im Gebiet Sirozina fand 1941 statt. Im Jahr 1942 wurde der Weiler niedergebrannt …

Die belarussische Erde bewahrt ein so mutiges wie tragisches Andenken. Kein Landstrich hier, der nicht nach einem Denkmal verlangte – von Brest bis Orscha, vom altehrwürdigen Polazk bis Turaŭ wurde sie von den Faschisten geschunden, wand sie sich in Schmerzen und dröhnte vor Rache. Sieht man, wie sorgsam die Polazker Sophienkathedrale restauriert ist, die noch die Tage Wseslaws und anderer Helden aus dem Igorlied erlebt hat, oder betrachtet man den am jenseitigen Düna-Ufer aufgeschütteten Ruhmeshügel der Unsterblichkeit, wird sie spürbar, die historische Tiefe der Heimat.

Das nationale Gedächtnis wird auch weiterhin die faschistischen Mörder und Unmenschen verurteilen und zur Rechenschaft ziehen. Die Gedenkstätten in Chatyn und Ablinga, in Lidice und Oradour, in Dalwa und Bryzalawitschy, die zahllosen Denkmale sind die Hüter dieses Gedächtnisses.

Aus: Ales Adamowitsch, Janka Bryl, Uladsimir Kalesnik. Feuerdörfer. Wehrmachtsverbrechen in Belarus – Zeitzeugen berichten. Aus dem Belarussischen von Thomas Weiler, S. 451-469; Aufbau, Berlin 2024

© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2024

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)