Ein historischer Tag: Am 31. August 1994 wurde mit einem offiziellen Festakt in Berlin nach 49 Jahren die Koexistenz von ehemals sowjetischen Truppen und Ostdeutschen beendet. Jenseits politisch demonstrierter Harmonie hatte sich der Abzug der rund 350.000 Militärangehörigen samt ihrer Familien aus mehr als 600 Militärbasen jedoch zwischenzeitlich als Zerreißprobe für die deutsch-russischen Beziehungen erwiesen.

Wie wurden der Umzug einiger Hunderttausend gen Osten und aufkommende Umweltfragen verhandelt? Wo kochte die Debatte hoch? War der Festakt zum Abschied der Truppen angemessen? Oder degradierte er das neue Russland zu einer Weltmacht zweiter Klasse? Und wie wurde Russlands künftige Rolle gesehen?

Zum 25. Jahrestag des Truppenabzugs bringt dekoder zusammen mit Studierenden der Universität Hamburg eine trinationale, historische Presseschau rund um die letzten Tage des Truppenabzugs im August/September 1994.

Berliner Zeitung: Abzug mit erhobenem Haupt

Der Festakt war ein großes Reizthema und wurde nach langem Hin und Her schließlich am 31. August 1994 in Berlin abgehalten – gesondert von den Westalliierten und nicht am symbolträchtigen Brandenburger Tor. Die Berliner Zeitung sieht das als tragfähigen Kompromiss:

Die Söhne und Enkel der Rotarmisten, die einst die deutsche Hauptstadt erstürmten, verschwanden nicht durch die Hintertür. Nicht als brüskierte Verlierer. Nicht als gedemütigte Vertreter einer Macht, die den Kampf der politischen Systeme verloren hat. Die verbliebenen Angehörigen der West-GruppeDie Besatzungstruppen der Sowjets trugen über die Jahrzehnte unterschiedliche Namen: Von 1989 bis zum Abzug der Truppen wurden sie offiziell als Westgruppe der Truppen (WGT) bezeichnet, die nach dem Zerfall der Sowjetunion Russland zugeordnet wurde.

Berliner Zeitung, 01.09.1994, Der Abzug der Russen aus Deutschland, Peter Pragal

Zuvor gab es in der Sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis in die ersten Jahre der DDR hinein die Bezeichnung „Gruppe der Sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland“ (GSBT) und von 1954 bis 1988 Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD). konnten mit erhobenem Haupt nach Hause fliegen.

Überhäuft mit Bekundungen des Respekts, des Verständnisses und der Dankbarkeit. Und im Bewußtsein, daß die millionenfachen Opfer ihrer Kameraden und Landsleute bei der Zerschlagung der Nazi-Diktatur in Deutschland nicht vergessen sind.

[…]

Gewiß wäre den Russen eine gemeinsame Abschiedsfeier aller vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges lieber gewesen. Ihrem angeschlagenen Selbstwertgefühl hätte dies zweifellos gutgetan. Doch dieser Wunsch war schwer zu erfüllen.

Argumenty i Fakty: Als Sieger gekommen, als Besiegte gegangen

„Haben wir uns nicht unter Wert verkauft?“, diese Frage stellt die viel gelesene Wochenzeitschrift Argumenty i Fakty Nikolaj RyschkowNikolaj Ryschkow (geb. am 28. September 1929) war von 1985 bis 1991 Vorsitzender des Ministerrats unter Gorbatschow. Dessen Perestroika-Politik sah er teilweise kritisch. 1990 wurde Ryschkow aus dem Politbüro ausgeschlossen und ein Jahr später seines Amtes im Ministerrat enthoben. Zuletzt machte er mit seinem Buch Mein Chef Gorbatschow: Die wahre Geschichte eines Untergangs von sich reden, das 2014 auch auf Deutsch erschien. Die FAZ etwa wertete es als persönliche Abrechnung. Seit 2012 ist Ryschkow Mitglied im Föderationsrat.

, der in PerestroikaPerestroika: Im engeren Sinne bezeichnet Perestroika die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umgestaltung, die auf Initiative von Michail Gorbatschow ab 1987 in der Sowjetunion durchgeführt wurde. Politische Öffnung und größere Medienfreiheit führten bald dazu, dass sich die Forderungen nach Veränderung verselbständigten – obwohl die Reformen neben viel Hoffnung auch viel Enttäuschung brachten. Die Perestroika läutete einen unaufhaltsamen Prozess des Wandels ein und mündete im Ende der Sowjetunion.

→ Mehr dazu auf dekoder.org-Zeiten Vorsitzender des Ministerrates war. Nicht ohne Bitterkeit kritisiert er eine schwache Verhandlungsführung GorbatschowsGorbimanie – Gorbiphobie: Rezeption Gorbatschows in Russland: Michail Gorbatschow (1931–2022) gilt in Russland heute oft als „Totengräber der Sowjetunion“. Die Gründe, warum er im eigenen Land derartig ungeliebt ist, lassen sich drei Bereichen zuordnen: Erstens hängt dies unmittelbar mit Gorbatschows politischem Handeln in seiner Regierungszeit zusammen, zweitens lässt sich die Kritik an ihm auf ein sehr lückenhaftes historisches Gedächtnis der russischen Bevölkerung zurückführen und drittens haben die auf ihn folgenden Regierungen seine Reformen gezielt dämonisiert, um mit dieser Abgrenzung den eigenen politischen Kurs zu legitimieren.

→ Mehr dazu auf dekoder.org sowie die AbzugsmodiIm Zwei-Plus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990 sowie in einem Überleitungsvertrag vom 9. Oktober 1990, einigten sich Deutschland und die Sowjetunion auf die Modalitäten des Truppenabzugs der früheren Roten Armee. Die Frist wurde auf Ende 1994 festgelegt. Außerdem sicherte Deutschland eine finanzielle Beteiligung zu, insgesamt knapp 12 Milliarden DM plus Kredite. Der ursprüngliche Abzugstermin Ende 1994 wurde auf Wunsch Deutschlands auf den 31. August 1994 vorverlegt. Im Gegenzug zahlte Deutschland weitere 550 Millionen DM für das Wohnungsbauprogramm.

:

Aber warum hat unsere Führung nicht darauf bestanden, dass die Truppen Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Kanadas im Westen parallel zu unseren Truppen abziehen? Ich denke, dass sie noch lange dort bleiben werden, weil es unausgesprochene politische Motive gibt, die diese Länder dazu bringen, ihre teuren Korps in der westlichen Großmacht zu erhalten.

Argumenty i Fakty, 14.09.1994, Germanija s nami i bes nas

Der Widerspruch liegt auf der Hand: Die, die gesiegt haben, sind schneller gegangen als die, die beim Sieg lediglich anwesend waren. Wir sind als Sieger gekommen und als Besiegte gegangen.

Welt am Sonntag: Gras übers Öl wachsen lassen

Mit dem Abzug der Truppen kommen verschiedene logistische Fragen auf. Die Welt am Sonntag befasst sich vor diesem Hintergrund in einer Reportage mit der Übernahme der Militärstandorte und betont die finanziellen und ökologischen Probleme durch die hinterlassenen „Altlasten“:

Bis 1990 konnten die Russen das Wort ‚Umwelt‘ nicht einmal buchstabieren. Entsprechend gingen sie in den Jahrzehnten der Besatzung und noch im Lauf des Abzuges fahrlässig an die Problematik heran. Sie jagten auf ihrem mit 230 Quadratkilometern größten Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide nördlich von Magdeburg im Zuge der Räumung einen Haufen Munition und Übungsmunition einfach in die Luft, so daß im mehr als dreißig Kilometer entfernten Stendal noch die Fensterscheiben zitterten. Der Dipl.-Bodenkundler Guido Hingst, 31, der in Rußland studiert hat und jetzt für die IABG [Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH, ein Analyse- und Testdienstleister aus Ottobrunn – dek] arbeitet, zeigt mir herumliegende Panzerhohlladungs-Granaten und Wurfgranaten – etliche noch scharf.

Welt am Sonntag, 28.08.1994, Die Rote Armee hinterlässt ein furchterregendes Erbe – Umweltschäden in Höhe von 25 Mrd. DM, Jochen Kummer

[…]

Die Russen pflügten im Jahr 1991 Öl auf einem Flugplatzgelände schlicht unter und säten Gras darüber. Aber die IABG-Wissenschaftler entdeckten die Vertuschung. Denn in Absprache mit den Russen hatten die Deutschen als ‚Teilprojekt A‘ der Abwicklung bereits vor der ersten Räumung Luftaufnahmen von allen Liegenschaften angefertigt. Die IABG begann zu bohren und abzutragen. ‚Der Rasen sah doch schön aus‘, sagte ein Offizier. ‚Hätten Sie ihn doch so gelassen!‘

Rossijskaja Gaseta: Das neue Leben beginnt in Zelten

Solche Vorwürfe, die Militärstandorte seien in schlechtem Zustand übergeben worden, weist die russische Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta mit erstaunlich scharfen Worten zurück – und lenkt den Blick von politischen Streitfragen auf die ehemals sowjetischen Offiziere und Armeeangehörigen, deren Rückkehr oft eine Fahrt ins Ungewisse wurde:

All unsere Gebäude haben wir in einem guten oder zumindest in einem zufriedenstellenden Zustand zurückgelassen. Wie für die großzügige russische Seele üblich: kostenlos.

Rossijskaja Gaseta, 03.09.1994, Kuda dewatsja mne, soldatu?

Hier ist berechtigterweise einzuwenden, dass auch Deutschland versprochen hat, kostenfrei 46.088 Wohnungen zu bauen, davon 34.983 in Russland. Aber erstens ist diese Zahl ein Tropfen auf den heißen Stein, […]. Und zweitens wurden bisher nur 10.828 Wohnungen für das russische Militär gebaut.

Fast täglich erreichen unsere Redaktion Briefe von wohnungslosen OffizierenFür die Heimkehrer gab es eigens aufgestellte Wohnungsbauprogramme. Doch zum einen erschwerte die Wirtschaftskrise in der Sowjetunion die Finanzierung. Zum anderen befanden sich die 1990 noch geplanten Siedlungen mit dem Zerfall der UdSSR plötzlich verteilt in den drei souveränen Nationalstaaten Russland, Ukraine und Belarus wieder – zwischen denen nun aufwendig neu verhandelt werden musste. Auch der zeitgleiche Truppenabzug aus anderen europäischen Ländern, etwa aus dem Baltikum, Ungarn und Polen, sowie Misswirtschaft und Korruption erschwerten die Unterbringung der rückkehrenden Soldaten. , die noch vor kurzem sehr komfortabel im Ausland gelebt haben. In einem hieß es zum Beispiel, dass eine Panzerdivision […] von der Oder direkt aufs freie Feld, in das Örtchen Bogutschar, Oblast Woroneshskaja, verlegt wurde. Alle freien Zimmer in dem Ort waren umgehend weg. Diejenigen Offiziere und ihre Familien, die keinen Wohnraum fanden, leben nun in Zelten.

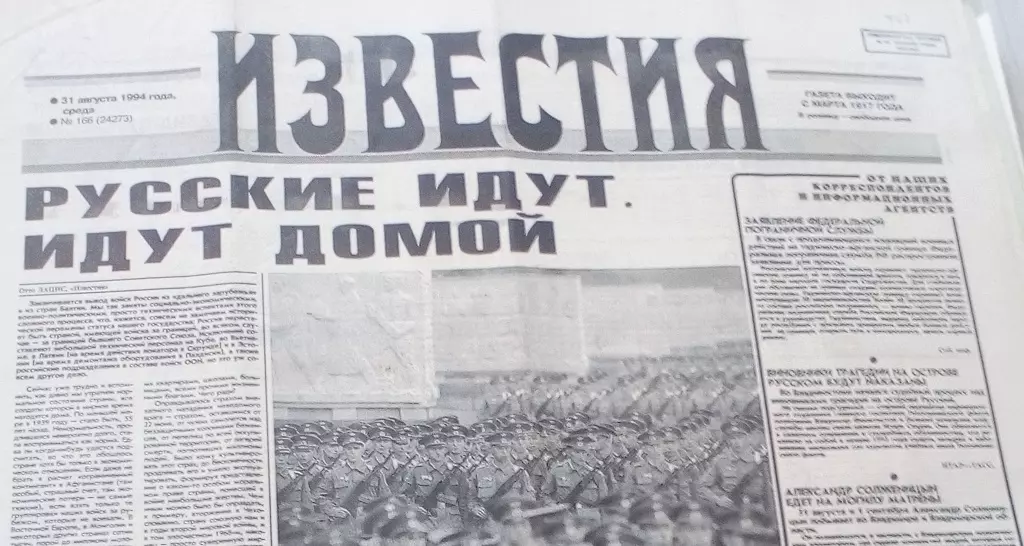

Izvestia: Haben wir einen Schlussstrich unter den Krieg gezogen?

Einen Blick über die konkreten Fragen der Abzugspraxis hinaus wagt die Tageszeitung IzvestiaDie Tageszeitung Izvestia zählt mit dem Gründungsjahr 1917 zu den ältesten Medien Russlands. Seit 2008 gehört die regierungsnahe Print- und Online-Zeitung dem Medienmagnaten Juri Kowaltschuk (geb. 1951), der als ein enger Vertrauter Putins gilt. . Im Text der einstigen sowjetischen Regierungszeitung, in der in den 1990er Jahren oftmals die russische IntelligenzijaAls Intelligenzija wird das Intellektuellen-Milieu Russlands bezeichnet. Der Begriff ist soziostrukturell kaum fassbar, als Minimalkonsens werden jedoch hoher Bildungsgrad und Denkarbeit vorausgesetzt. Die Formel geht auf den Schriftsteller Pjotr Boborykin (1836–1921) zurück. zu Wort kam, klingt unverkennbar das Neue DenkenAls neues (politisches) Denken bezeichnete Michail Gorbatschow 1987 sein Konzept, das Weichen zur Beendigung des Kalten Krieges und zur Abrüstung stellen sollte. Das Konzept enthielt auch Prinzipien, die eine Abkehr vom Klassenkampf und von Ideologie in der sowjetischen Außenpolitik einleiten sollte. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung nahm er im Dezember 1988 darauf Bezug und kündigte einseitig Abrüstungsschritte an. der sowjetischen Außenpolitik Gorbatschows nach:

Die Generation, die heute aus dem europäischen Ausland nach Hause zurückkehrt, beerbt nicht einfach die Erinnerung an all das, was sich früher zugetragen hat. Sie hat ihre eigene Rolle in der Geschichte: Es ist die Generation, die wieder nach Hause gegangen ist. Die in sich den Mut gefunden hat zu gehen. Nicht aus Angst vor fremder Macht und Gewalt: Unser nuklearer Raketenknüppel schreckt auch jetzt noch jeden ab. Sondern zu gehen, weil sie verstanden haben, dass nicht alles mit Gewalt erreicht werden kann. Haben wir einen Schlussstrich unter den Krieg gezogenMit dieser Zeile spielt die Izvestia auf das in Russland bekannte Antikriegslied Beri Schinel, idi domoi (dt. Nimm deinen Mantel und geh nach Hause) an. Geschrieben wurde es 1975 für den sowjetischen Film Ot sari do sari (dt. Von Sonnenaufgang bis -untergang), gesungen vom sowjetischen Chansonnier und späteren Mitarbeiter der Literaturnaja Gaseta Bulat Okudshawa. Es handelt von der Sehnsucht der Soldaten nach Heimkehr und Frieden am Ende des Krieges.

Izvestia, 31.08.1994, Russkije idut. Idut domoi

?

The New York Times: Auf Wiedersehen to Berlin

Die New York Times, eine der größten, linksliberalen Zeitungen der USA, schaut nach Russland und sieht, anders als die optimistisch gestimmte Izvestia, eine latente Gefahr für den Frieden, bedingt durch die Krise der 1990er JahreDie 1990er: Die 1990er Jahre waren in Russland ein Jahrzehnt des radikalen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruchs. Demokratischer Aufbruch einerseits und wirtschaftlicher Niedergang andererseits prägten die Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion. → Mehr dazu auf dekoder.org. In einem Artikel zum US-Truppenabzug vom 8. September 1994 schlägt sie daher eine Lösung à la „Wandel durch Handel“ vor:

Die Berliner wissen: Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten für die russischen Truppen zu Hause und deren Landsleute gemeinsam mit dem restlichen Osteuropa wird für die langfristige Sicherheit mehr bewirken, als alle Kräfte, die die Nato aufbringen kann. Daher ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland jetzt noch zwingender, als sie es jemals während des Kalten Krieges war.

The New York Times, 12.09.1994, Auf Wiedersehen to Berlin

Beide Länder haben ein erhebliches Interesse daran, die Erholung des Ostens durch das Öffnen westlicher Märkte zu fördern. Beide wollen, dass sich die westliche demokratische Kultur auf den Osten überträgt.

Die Zeit: Russland muss sich neu definieren

Die Wochenzeitung Die Zeit bewertet die Umbrüche als Chance auf einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Russland und seinen europäischen Nachbarn:

Rußland gehört seit Peter dem Großen zu EuropaRussland und Europa: Seit den Reformen von Peter dem Großen, die auf eine umfangreiche Europäisierung des Landes abzielten, wird in Russland die Frage diskutiert, ob Russland zu Europa gehört. Kulturell und politisch gibt es mehr Fragen als Antworten: Selbst der Begriff Jewropa ist gerade aus russischer Perspektive sehr komplex und kann verschiedene kulturelle, institutionelle und politische Bedeutungen aufweisen. Europa erscheint im russischen Diskurs manchmal als Synonym für Freiheit und Qualität und manchmal wiederum als Beispiel der geistigen Orientierungslosigkeit und politischen Schwäche. Die Debatten über die Zugehörigkeit Russlands zu Europa, die schon einige Jahrhunderte andauern, haben seit den 1990er Jahren eine neue Intensität. → Mehr dazu auf dekoder.org, seit dem Siebenjährigen Krieg zur Kerngruppe der europäischen Großmächte. Das wird auch so bleiben, wenn es sich jetzt wieder auf engere Grenzen zurückgeworfen findet.

Die Zeit, 02.09.1994, Jetzt erst ist der Krieg zu Ende, Theo Sommer

[…]

Das Land ist angeschlagen, in seiner Identität verunsichert, seiner Bestimmung ungewiß. Es muß sich neu orientieren, neu definieren, neu positionieren. Es muß die Last der Vergangenheit abwerfen, wenn der Aufbruch in die Zukunft gelingen soll; und es muß dies tun, ohne einem Versailles-Trauma zu verfallen, aus dem es sich am Ende nur durch blindwütiges Anrennen gegen die Wände der neuen Wirklichkeit zu lösen vermöchte – mit fatalen Folgen für die ganze Welt.

Europa kann auf die Dauer nicht gedeihen, wenn das schwerkranke Rußland nicht gesundet. Umgekehrt kann Rußland nicht gesunden, wenn die westliche Welt es nicht seine Sympathie spüren läßt.

Prawda: Und plötzlich begann die russische Armee auf Deutsch zu singen

Das frühere sowjetische Parteiorgan der KPdSUDie Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU) war die zentrale Machtstruktur im Einparteiensystem der Sowjetunion. Ihr Vorläufer, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, wurde 1898 gegründet. In der Zeit ihres Bestehens bis 1991 vertrat die Partei unterschiedliche Strömungen: vom (Marxismus-)Leninismus bis zum (Neo-)Stalinismus. Das Zentralkomitee (ZK) der Partei bildete das oberste Entscheidungsgremium. Das daraus gewählte Politbüro und dessen Vorsitzender – der Generalsekretär der KPdSU – war der faktisch deckungsgleiche Führungskern von Partei und Staat. , die PrawdaDie Prawda (dt. Wahrheit) ist eine russische Tageszeitung, die 1912 von Lenin aus dem Exil gegründet wurde. Sie sollte eine Zeitung von Arbeitern für Arbeiter sein und war in der Sowjetunion das Parteiorgan der KPdSU. So war die Prawda mit einer offiziellen täglichen Auflage von elf Millionen Exemplaren die größte Zeitung der Sowjetunion. Nach dem Zerfall der Sowjetunion geriet sie allerdings in finanzielle Schwierigkeiten und wurde 1996 eingestellt, bevor sie im April 1997 als Organ der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation unter Chefredakteur Alexander Ilin neu gegründet wurde. Seit 2009 ist Boris Komozki Chefredakteur der Zeitung. , sieht in ganz anderer Hinsicht eine epochale Wende vollzogen. Symbolhaft stehe dafür das Abschiedslied der russischen Streitkräfte beim Festakt in Berlin, bei dem eine Strophe auf Deutsch vorgetragen wurde:

Das war die ultimative Blamage: Die Siegerarmee (‚die Besatzer‘, um die Lieblingsterminologie einiger unserer ‚Demokraten‘ zu benutzen) sang plötzlich in einer fremden Sprache, sang auf Deutsch los: ‚Lebe wohl, Deutschland!‘ Nicht etwa der Regimentschor, nicht das Armee-Gesangs- und Tanzensemble, sondern die Kampfeinheiten. Und es war schon sehr peinlich, dem Präsidenten Russlands zuzusehen, der angesichts dieser Schande lächelte und sich im Anschluss auch noch für sie bedankte. […]

Prawda, 02.09.1994, Armija wdrug sapela po-nemezki

Wir wollen ehrlich sein: Der übereifrige Gesang der Soldaten auf Deutsch diente auch als Bestattungsritual für eben jenen Friedensvertrag mit Deutschland, der unseren beiden Ländern so schwer gefallen war. Deutschland hat heute nichts, worauf es zurückblicken kann, um ernsthaft einen Anspruch auf die Rolle als Aushängeschild Europas zu erheben.

Neue Wernigeröder Zeitung: Kurzes Winken am Brocken – Ende der Vorstellung

Am BrockenDer Brocken im Harz diente ab 1961 als Abhörstation des KGB sowie des sowjetischen Militärgeheimdienstes GRU (Glawnoje raswedywatelnoje uprawlenije, dt. Hauptverwaltung für Aufklärung). Über die dort stationierte Abhöranlage Urian wurden Politiker und Bundeswehr im Westen abgehört, außerdem Militärbewegungen ausgespäht. Insbesondere durch die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen 1983 nach dem Nato-Doppelbeschluss sahen sich die Sowjets bedroht und richteten ein Frühwarnsystem ein. Als die Mauer am 3. Dezember 1989 auch auf dem Brocken fiel, war der höchste Gipfel des Mittelgebirges wieder für die Zivilbevölkerung zugänglich. im Harz waren die letzten russischen Transporter am 30. März 1994 abgefahren, begleitet durch Politiker, Polizei und Lokalpresse:

Tor auf. Heraus fuhr ein russischer Jeep mit dem nunmehrigen Ex-Kommandanten, dem Dolmetscher Maxim und Offizieren. Kurzes Winken, die drei Wachsoldaten sprangen auf einen blau-roten Lkw, die Dolmetscherin ins Führerhäuschen – Ende der Vorstellung. Der Blitzabschied am Tor hatte weniger als eine Minute gedauert. So richtig hatte das kaum einer gemerkt, alle hatten wohl ‚mehr Abschied‘ erwartet.

Neue Wernigeröder Zeitung, 20.04.1994, Stumme Reden nach dem Abschied, W.M.